9 декабря 2021 г., 13:52

5K

Литература как система: О Юрие Тынянове

Среди дисциплин, изучающих культуру, история литературы по-прежнему занимает положение колониальной территории. С одной стороны, во многом это определяется индивидуально-психологическим подходом; при этом вопрос об авторской психологии неоправданно вытесняет вопрос о литературе как таковой, а проблема литературной эволюции заменяется проблемой генезиса литературы. С другой стороны, чрезмерно упрощенный, причинный подход к литературным сериалам […] [как простому побочному продукту] соседних культурных, социальных и «реальных» серий.

На сегодняшний день стало широко известно, что за последнее десятилетие количество учащихся на литературных факультетах в ВУЗах существенно сократилось. Вы уже видели новый сериал на Нетфликсе – «Кафедра», который поднимает эту проблему?

И в действительности, если бы не популярность дисциплины Creative writing (творческое письмо) – маленького острова среди океана всех этих технических специальностей, на которых в наше время учится большинство студентов – факультет английской филологии просто прекратил бы свое существование.

Ведь очевидно, что невозможно в достаточной мере изучить ни прозу, ни поэзию, когда, по большей степени, они выставлены как личностное негодование или жалоба. Написание художественной прозы или поэзии – этап, через который проходит практически каждый из нас, прежде чем приступает к изучению более сложных и важных наук, таких как инженерия и медицина.

Однако, в отличие от психологии, экономики или IT-технологий, литература как таковым объектом изучения не является.

В этой ситуации сборник критических эссе был особенно актуален. Мы признательны Эйнсли Морсу и Филиппу Редко, редакторам и переводчикам Permanent Evolution, за публикацию этой первой крупной подборки научных работ Тынянова на английском языке.

Возможно, наименее известный, но наиболее провокационный, великий теоретик русского формализма Тынянов утверждает, что литературные произведения являются частью чего-то большего, имеют свое самобытное целое, свои законы и семейное родство.

Родился Юрий Тынянов в 1894 году в еврейской семье. Будучи родом из Восточной Латвии, входившей на то время в состав России, Тынянов переезжает в Петербург, где поступает в университет и вскоре знакомится как с петербургским, так и с московским поэтом и критиком – «формалистами» Виктором Шкловским и Борисом Эйхенбаумом. В 1916 году, в Санкт-Петербурге (затем Петроград, позже Ленинград), совместно с Романом Якобсоном, одним из руководителей Московского лингвистического кружка, они должны были создать ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка). С 1921 года Тынянов преподавал теорию литературы в Институте истории искусства в Петербурге. Но в 1930 году, в том самом роковом году самоубийства Маяковского, Тынянов был уволен со своего поста в рамках широкомасштабных сокращений, по инициативе начинающего свою деятельность сталинского литературного учреждения. К концу жизни его творчество нашло выход в жанре фантастики и драмы, а на пенсии, в 1943 году, Тынянов умер. Его самое известное произведение – роман Смерть Вазир-Мухтара – недавно было переведено (по случайности, даже дважды!) на английский язык.

Что отличает Тынянова от того же более известного Якобсона, чьи лингвистические и структурные наклонности заставили его сосредоточиться на синхронных аспектах литературного произведения, так это его статус компаративиста, историка и в некотором роде антрополога.

Главным интересом Тынянова было то, как литературные формы и жанры развиваются, видоизменяются, уходят в подполье и возрождаются в рамках более широкой литературной системы.

Именно система, а не отдельные произведения в ней, является объектом литературного изучения: чтобы понять, как она работает, студент должен изучить широкий спектр произведений из разных литературных периодов и, в идеале, из разных культур, хотя основные примеры Тынянова были взяты именно из русской литературы.

Методы обучения на «кое-как» нашей так называемой литературной специальности, где, максимум, нам предложат к изучению, скажем, каких-то писательниц времен Первой мировой войны, не заботятся о более широком понятии военной литературы, не говоря уже о национальных и международных литературных разработках. Подобного рода учебу Тынянов считает совершенно бессмысленной – это все равно что изучать медицину, исследуя только один орган.

Таким образом, с самого начала Тынянов призывает к системе. В его самом раннем эссе, сборник Достоевский и Гоголь (К теории пародии)», утверждается, что история литературы – это никогда не геометрическая прямая, а «отход, реакция на что-то – борьба», «разрушение всего старого и реконфигурация забытых элементов». Эти слова могут звучать похоже на слова из рассказа Гарольда Блума об «опасении влияния», но для Тынянова эта «борьба» носит не столько психологический, сколько формальный характер: он показывает, как Достоевский вытесняет различные гоголевские мотивы, чтобы актуализировать их и адаптировать для самых разных целей. Стиль становится стилизацией, а комедия превращается в пародию, механизируя приемы поданного изначально текста.

Тема истории литературы как борьбы раскрыта в эссе 1922 года под названием «Ода как ораторский жанр». «В литературе нет такого понятия, – заявляет Тынянов, – как самостоятельное произведение». Произведение всегда является частью «литературной системы», в которой произведения взаимосвязаны.

Действительно, «если литературное произведение выбивается из контекста одной литературной системы и перемещается в другую, оно приобретает иную окраску, накапливает разные черты, становится частью другого жанра, теряя свой собственный; другими словами, его функция видоизменяется».

Например, «возвышенная» речь оды 18-го века кажется уже абсурдной, когда она снова появляется в поэзии 20-го века. И, опять же, то, что исключено из лирической поэзии как «проза» на начальном этапе развития, позже может стать ее центральной чертой.

Если говорить о национальных терминах, рассмотрим, как воспринимался По Бодлером в середине XIX века: французам «демонический» стих По показался довольно строгим, тогда как на родине он считался чрезмерно манерным – по-настоящему готическим..

В любом случае, надменная ораторская ода в XIX веке ушла в подполье, уступив место менее амбициозным формам, таким как эпистола и элегия.

Но, так или иначе, в соответствующий момент андерграундные формы вновь заявляют о себе, принимая на себя новые роли.

Одним из ярких примеров создания комбинированных жанров является поэма Александра Пушкина «Евгений Онегин». У Тынянова есть замечательное сочинение о его композиции и художественном исполнении, демонстрирующее, как великие произведения Пушкина очаровывают читателя, постоянно переключая передачи: когда мы погружаемся в повествование, словесная игра и ритмическая сила отталкивают нас, напоминая, что рассказ – это сложная уловка, самосознательная конструкция.

Сам Пушкин однажды сказал своему товарищу: «Что касается моей деятельности, я пишу не просто роман, я пишу роман в стихах – а это чертовски большая разница!» Тынянов же приводит наглядные примеры приемов, используемых автором, которые приковывают и очаровывают читателя.

Традиционный прозаический прием сокращения фамилий по их первой букве или окончанию (например, Элиза К., Графиня – ова), приобретает уже другое значение в результате включения в поэму, как когда сокращение рифмуется с главным словом, или когда пустая строка вводится в замысловатую, рифмованную, специально придуманную пушкинскую сонетную строфу. «Главы романа трансформировались в песни эпической поэмы; роман, пародирующий традиционные сюжетные модели посредством композиционной игры, колеблется и переплетается с пародийным эпосом». Таким образом, «Евгений Онегин позиционирует себя как первое видоизменяющееся повествование – стихотворение, в котором «герой и героиня фактически предстают как пародийные тени».

Идея ритмичного формирования поэзии и прозы, по мнению Тынянова, «чрезвычайно тонка; четкой границы между ними нет». При этом ощущаемая граница между классами поэзии и прозы остается на месте. «Какой бы ритмичной и звуковой ни была проза, она все равно не воспринимается как стих; и, со своей стороны, независимо от того, насколько стихотворение может звучать как проза, утверждение, что вольный стих эквивалентен прозе, является не чем иным, как литературной полемикой». Основное различие, которое проводит Тынянов, заключается в следующем: «Деформация звука через значение – конструктивный принцип прозы; деформация смысла звуком – конструктивный принцип поэзии». По-моему, так есть и по сей день. Но эссе «Онегина» выходит далеко за рамки такой базовой дихотомии. Тщательный анализ Тыняновым пушкинских каламбуров, словесной игры, синтаксической двусмысленности, рифмы и т. д. делает эссе бравурным произведением даже для читателя, не знающего русского языка.

Оно закладывает основу, пожалуй, самого важного из включенных сюда эссе Тынянова: «Литературный факт» (1924).

«Что такое литература?» Эссе начинается с этого вопроса, на который практически невозможно ответить. Тынянов начинает с того, что отбрасывает «старомодное убеждение, что словесное искусство имеет отношение абсолютно ко всему, что когда-либо было написано».

В таком широком смысле термин просто теряет смысл; верно и обратное, когда поэзия узко определяется как «мышление образами». В самом деле, «все попытки дать одно статичное определение терпят неудачу».

Соглашаясь с этой простой истиной, английские профессора сегодня начинают нервничать и защищаться касательно исследований в этой области. Каждые две недели The Chronicle of Higher Education публикует одну или две статьи, которые пытаются защитить изучение литературы, обосновывая ее утилитарные или эмоциональные функции: литература – это форма письма, которая обогащает человеческую жизнь, она представляет нам персонажей, которых мы идентифицируем, она выражает эмоции, которые мы разделяем, это язык воображения, а не просто изложения или аргументации. И опять же – сегодня это частое «явление», – разговоры о том, что литература – это форма письма, которая дает голос маргинализованным – тем, кому до сих пор не уделялось должного внимания.

Но как только один из таких тезисов выдвигается на рассмотрение и рассматривается как то, что это и есть роль литературы, он сразу же подвергается сомнению. Это и является проблематикой данного эссе – сопределение литературы, исходящее из ее «фундаментальных» черт, сталкивающихся с действующим литературным утверждением».

«Возьмем предложение, используемое мной как пример», – говорит Тынянов: «Снег был обычным явлением во всей Ирландии». В этом предложении нет ничего примечательного или «поэтического» : в метеосводке или газетной колонке оно будет воспринято просто как информация о погодных условиях. Однако, натолкнувшись на эти строки в конце произведения «Мертвые» Джойса, читатель должен остановиться и осознать, что гнетущий и подавляющий снег здесь стал символом чего-то большего и зловещего.

«И помните, – писал Витгенштейн в сохранившихся заметках в его Цеттеле, – что стихотворение, хотя и написано на языке передачи информации, роли в языковой игре по ее передаче оно не играет».

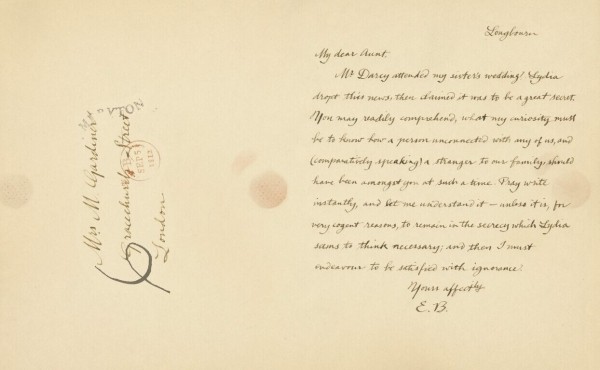

Контекст – это главное. А контекст может быть как диахронным, так и синхронным. Журналы и альманахи, например, были всегда, но только в 20 веке их стали считать за «литературные произведения». Опять же, письмо, когда-то считавшееся просто документом, в котором А общается с В, теперь воспринимается как литературный факт наравне со стихотворением или рассказом. И наоборот, шарада, которую в XVIII веке воспринимали достаточно серьезно как литературный жанр, в наши дни превратилась в игру для вечеринок, в которую играют для развлечения, а не для литературных устремлений. «Оказывается, – пишет Тынянов, – подвижны не только границы литературы […] сам центр тоже подвижен».

Но «неустойчивость» это не то же самое, что беспорядочность. Для Тынянова, хорошего марксиста в этом отношении, литературная система развивается диалектически. Например, до начала 20 века «поэзия» означала метрическую композицию и избранную форму стиха. Когда впервые появился «вольный стих», он был расценен как освобождающий и радикальный, демонстрирующий то, что поэзия может зависеть от ритма и интонации без учета таких элементов, как ступени или первичные ударения, и, конечно же, без использования строгих форм строф сонета и октавной рифмы. Но когда вольный стих стал нормой, как это происходит сегодня, самым радикальным может быть сочинение рифмующихся строф баллад или пустых стихов. Маятник внезапно раскачивается.

О литературной эволюции, единственное эссе, переведенное для более ранних антологий русских формалистов, и «О литературных фактах» являются наиболее важными теоретическими утверждениями Тынянова. Но то меньшее по объему эссе, возможно, даже более заманчиво. Замечательное произведение о поэтах-модернистах – от Велимира Хлебникова и Владимира Маяковского до Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама – посвящено делу лирической поэзии, которой пренебрегали в ранний советский период, когда только что сертифицированная Революция взывала к прозе распространять свое послание. Очерк «Интерлюдия» (1924 г.) начинается так:

«В наши дни писать о стихах почти так же сложно, как и писать их. И писать стихи почти так же сложно, как и читать их. Таков замкнутый круг нашего времени. Стихов пишется все меньше и меньше, а на самом деле в центре внимания оказываются не поэмы, а поэты. Но это вовсе не так несущественно, как может показаться».

Три года назад проза приказала раз и навсегда покинуть помещение поэзии. Поэты рассеялись в какой-то панике, прозаики въехали и заняли все свободные места.

В этот период прозы ставки на поэзию особенно высоки, поскольку именно поэзия является носителем преобразующего языка. И Тынянов переходит к обсуждению ключевых текстов затрагиваемых ранее поэтов, показывая, где сработало, а где такой поэт, как Маяковский, ошибся.

Его главное действующее лицо, как и у Романа Якобсона – Хлебников. В отдельном очерке о поэте (1928 г.) Тынянова гораздо меньше интересует заумь*, язык нелогичный или бессмысленный, так волновавший критиков Хлебникова, нежели «новое видение» Хлебникова, его «видение». Хлебников, утверждает Тынянов, «наш единственный эпический поэт ХХ века – эпос, возникший из языческой сказки».

Теоретик Хлебников стал «Лобачевским языка»: вместо того, чтобы выявить мелкие недостатки старых конструкций, он открыл новую систему, основанную на случайных комбинациях.

Это новое, очень интимное, почти инфантильное видение («бабочка») оказалось новой основой для слов и предметов. […] Весь смысл его теории заключается в том, что он сместил центр тяжести поэзии с вопросов звука на вопрос значения. Звуки, не окрашенные смыслом, для него не существуют, так же как вопросы «счета» и «темы» не существуют обособленно.

Примечательны язык и синтаксис Хлебникова. «Он не коллекционер слов , не владелец собственности и не разносчик скандалов. Как ученый, он переоценивает лингвистические измерения: диалекты». Слияние высшего и низшего создает элемент неожиданности, который, как кажется Тынянову, лежит в основе литературного творчества.

И здесь уместно будет сказать несколько слов о кинематографических очерках. Эти эссе, некоторые из которых написаны под псевдонимом, представляют сочинение критика в его самом сердечном и непринужденном виде: они одновременно игривы и дерзки. Самый проработанный из них, «Основы кино» (1927), представляет собой анализ пространства / времени в кино, глубокую трактовку этого нового «абстрактного искусства», в котором используется «растворение», крупный план, монтаж, и наложение, а также отношение сюжета (структуры повествования) к фабуле (самому рассказу). Тынянов связывает ход фильма – от кадра к кадру – с аналогичным переходом поэзии от строки к строке, и он блестяще пишет о таких ранних классических произведениях, как «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна (1925).

В своем предисловии к «Постоянной эволюции» Дарья Хитрова отмечает, что «Тынянова нелегко читать», отмечая расплывчатость терминологии критика, например, когда он говорит о кино как о «абстрактном». Я не согласна. По сравнению с большинством современных модных теоретиков, Тынянов кажется мне в значительной степени доступным, хотя он имеет дело с произведениями, незнакомыми большинству американских читателей. Его теория литературы как системы, парадоксальным образом, довольно гибкая, допускающая сложности и различия. Его анализ взлета, падения и возрождения основных жанров и присущих им правил удивительно жив и убедителен. Этот сборник приходит к нам в тот момент, когда литературоведение остро нуждается в новом вливании адреналина: как же удачно, что Морс и Редько предоставили его.

Марджори Перлофф (Marjorie Perloff)

Марджори Перлофф – автор многих книг по современной поэзии и поэтике, одна из почетных профессоров английского языка Стэнфордского университета.

Совместный проект Клуба Лингвопанд и редакции ЛЛ

Комментарии 1

Читайте также

-

-

15 сентября 2021 г.

17K

Дэймон Гэлгут: «После прочтения Роальда Даля мир уже никогда не выглядел прежним»

-

-

-

-

-

-

-

-

Интересно и познавательно. Спасибо за перевод!