28 августа 2018 г., 15:26

422

О Брейвиках вокруг и внутри нас

Книга Антона Чечулинского о «деле Брейвика» — довольно причудливое соединение хроники и публицистики с несколькими беллетристическими вставками

Критик: Петр Моисеев

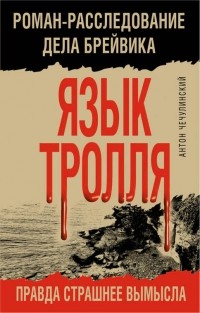

Рецензия на книгу Язык Тролля. Роман-расследование дела Брейвика

Оценка:  *

*

Книга тележурналиста Антона Чечулинского анонсируется издателями как «расследование дела Брейвика». На самом деле это не расследование (да и что там, в сущности, расследовать?) С художественной же точки зрения это довольно причудливое соединение хроники и публицистики с несколькими беллетристическими вставками.

«Хроникальные» главы основаны на опыте пребывания самого автора в Норвегии в первые дни после двойного теракта Брейвика. Кое-что, по словам Чечулинского, видоизменено, дополнено и обобщено, но в целом ничего не придумано. Однако, когда читаешь хронику, непонятно, при чем тут, в общем-то, норвежский террорист. До поры до времени речь идет о том, как делаются теленовости: как «сверху» спускаются «ценные установки», куда ходят за указаниями сами главы неназванного телеканала — в общем, вроде бы все актуально, но с заявленной темой связано слабо. Руководство телекомпании, судя по всему, стремится не столько выразить сочувствие жертвам, сколько показать, как — якобы — норвежцы (или даже европейцы в целом) напуганы произошедшим. А норвежцы, хотя и скорбят, но, на глаз Чечулинского, как-то слишком уж умиротворенно скорбят — словно заранее знают, что Брейвик со своим воинствующим национализмом проиграл.

В скорби по расстрелянным юношам и девушкам автор, разумеется, един с норвежцами и со всеми нормальными людьми. Но в рассказе некоей «Сольвейг», вклинивающемся в хронику, четко противопоставляются не (с)только жертвы и убийца: Сольвейг — девушка, которую молодой демагог-политик увлек идеей помощи мигрантам из ближневосточных стран. На Утойе она погибает — а политик остается в живых и делает себе политический капитал на крови тех, кто ему поверил.

Мораль ясна: производители новостей врут, вбивая клин между Россией и Европой; демагоги, привечающие мигрантов, тоже врут.

Врет и Брейвик — и, когда дело все же доходит до него, его лжи уделяется больше всего внимания. При этом после того, как Чечулинский справедливо заявил о полной невозможности найти для убийцы какие бы то ни было оправдания, он (автор) дает ему слово, значительную часть книги пересказывая взгляды Брейвика, изложенные им в собственноручно написанной «Европейской декларации независимости». И получается, что идеи эти действительно способны заинтересовать и даже убедить. Хорошие вещи вроде бы этот Брейвик защищает — христианство, семью, европейскую культурную традицию. А вранье здесь в том, что на самом деле, как мы постепенно понимаем, эти ценности Брейвика мало интересуют; сам он в своей жизни руководствуется вовсе не ими; совершенные им убийства — самое яркое, но далеко не единственное тому подтверждение.

Главная критическая идея книги не нова, но от этого не менее справедлива: добро надо защищать добрыми же средствами. Если этого не происходит, если гибнут люди — никакими правильными лозунгами, никакой здоровой системой ценностей грех кровопролития уже не прикрыть. И тогда двойником Брейвика оказывается любой политик, разжигающий войну, и любое СМИ, помогающее сеять вражду. Ну и, разумеется, толпа, потому что каждый человек из тех, кто ее составляет, все равно выбирает между агрессией и любовью.

Здесь — с критической частью — все понятно, честно и благородно. Сложнее с идеалами, которые Чечулинский тоже попытался сформулировать.

Антивоенный пафос — это хорошо. Призыв не бояться людей другой культуры — еще лучше. Но вот идеал отношений между христианством и исламом… Есть в книге диалог (вымышленный) между Брейвиком и безымянным шведским священником. По замыслу это, видимо, одно из центральных мест всей книги. Но — именно здесь в авторской концепции обнаруживаются огромные дыры. С одной стороны, священник вполне по-христиански, с большой любовью обличает гордыню Брейвика, показывает, что на защитника христианства он никак не тянет, поскольку — просто-напросто — не верит в Бога. Это вышло хорошо и убедительно, пусть даже здесь кому-то и вспомнится одна из бесед Раскольникова с Порфирием Петровичем (у Чечулинского отсылок к «Преступлению и наказанию» и к «Братьям Карамазовым» вообще много).

Неубедительно другое: образ христианского священника, утверждающего, что «Коран был ниспослан Богом»; священника, не подозревающего, что в христианстве главное — Христос, а в христианском богослужении — Евхаристия, и предлагающего построить общий для христиан и мусульман храм, поскольку «в одного Бога верим». Такое прекраснодушие еще сто лет назад припечатал Честертон в «Перелетном кабаке»:

— Понимаешь, — сказал Пэмп, — лорд Айвивуд очень увлекся. Недавно, на цветочной выставке, он говорил, что пришло время слить христианство и ислам воедино.

— И назвать хрислам, — угрюмо сказал Дэлрой…

(Перевод Н. Трауберг)

И все же такие книги, как «Язык Тролля», призывающие не к раздору, а к миру, к поискам не внешнего врага, а Брейвика в своей собственной душе, — необходимы. И мысль о том, что каждый человек и каждый народ способен мирными средствами противодействовать ненависти, которой вокруг всегда хватает, — очень своевременная мысль.

Впрочем — как и последние три тысячи лет.

Кажется будет лучшим прочитать трактат самого Брейвика, чем это.