Больше рецензий

5 сентября 2021 г. 09:27

170

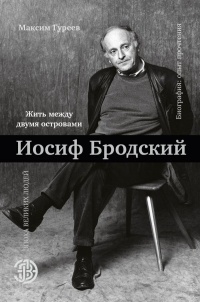

5 «Чей Бродский?» – «Какой Бродский?»

РецензияМаксим Гуреев написал феноменальную книгу об Иосифе Бродском, «застрявшем между двумя островами». Этот томик – в высшей степени поэзия и одновременно готовый сценарий для полнометражного фильма на стыке документалистики и авторского кино. Такое мог бы снять сам Гуреев. Или Роман Либеров.

(И в магазинах цена у этой биографии в несколько раз ниже, чем у книг серии «ЖЗЛ».)

Гуреев уходит от прямого жизнеописания. Он не спешит доказывать какую-то необыкновенную гипотезу. У него вообще нет каких-либо высоких целей. Он просто сказывает и показывает.

Книга разделена на эписодии. Перед каждым эписодием, открывающим новую главу в жизни Бродского, идёт интродукция. Есть эпод, эксод и два коммоса. Тем самым строение книги напоминает античную трагедию.

В каждой главке возникает хор – из моряков, из обычных граждан, из тех, кто находится в непосредственной близости от главного героя книги, – и исполняет античные стихи в переводах Бродского.

Более смелой, оригинальной и ладно скроенной задумки не было давно.

Бродский у Гуреева живёт своей жизнью – отстранённо и остранённо. Ему не навязывается воля биографа. Удивительное дело, но по нынешний временам – это уже залог успеха.

Всё, что остаётся читателю, – наблюдать.

Автор уходит от синхронии и диахронии. И погружает своего героя в пространство мифа – в античное пространство, где не было подобных заморочек. Всё происходит здесь и сейчас.

Как следствие Бродского в этой книге окружают соответствующие персонажи. Вот, например, описание архангельской экспедиции: «Но как только затихали двигатели тракторов и тягачей, лесовозов и трелевочных машин, Иосиф, конечно же, слышал над этим уходящим за горизонт пространством истошные вопли Пана, сопровождаемые хоровым пением всех этих Аргосов, Ксанфов, Питид, Фавнов, Филамнов, Фобосов и Эгокоров».

Когда в Череповце Бродский переплавляется с матерью на лодке, ему кажется, что за вёслами сам Харон. Что есть само пространство Ада и Рая. Что между ними Хронос.

Отношениям поэта со временем Гуреев уделяет особое внимание – и связывает время и «водичку» (как любил выражаться нобелиат). «Всё течет, всё меняется» – в этом общеупотребительном изречении как раз и сокрыта общая сущность воды и времени. Собственно и концепция книги «Жить между двумя островами» – это атмосфера, если так можно выразиться, в которой пребывает Бродский – атмосфера вневременная.

Об этом, кстати, писали и многие мемуаристы. Ярко, но жёстко об этом говорил Эдуард Лимонов («Книга мёртвых», 2001):

«Бродский был стариком уже в шестидесятые. Уже тогда был лыс, уклончив, мудр и умел себя поставить <…> Отечественные – что битник Аллен Гинзберг, что какой-нибудь авангардный Джон Ашбери – они все были модернисты, свободно-стилевые шпагоглотатели, в то время как Бродский, даже в переводах, пахнет библиотекой, фолиантами, Вечностью».

О существовании Бродского в Вечности и написана книга Максима Гуреева.

Есть здесь и особенно удачные моменты.

Один из таких – оживление контекста. Помимо работы с античными антрепризами биограф расписывает белый шум. Если у того же Бондаренко Бродский действует в пространстве русского космоса, где практически не встречается живых людей, то у Гуреева в каждой главе появляются новые яркие персонажи.

Но больше всего удивляет ракурс, построенный на литературном процессе 1950-1960-х годов, где активно участвуют и поэты «филологической школы» (Красильников, Уфлянд, С. Кулле, Ерёмин, Виноградов, Кондратов, Лосев и т.д.), и «горняки» (Семёнов, Городницкий, Битов, Горбовский, Кушнер, Бриташинский и т.д.).

Любопытно наблюдать молодого поэта между двух огней.

Другой момент – Гуреев ставит безупречно трезвые вопросы. Например, был ли «самаркандский эпизод»? Если пристально взглянуть на показания Шатова, соотнести их с мемуарными зарисовками поэта и немножко унять собственную фантазию, становится понятно, что скорей всего Бродский во многом романтизировал небольшой эпизод – а именно свою поездку на юг или вовсе обыкновенные дружеские отношения с Шатовым и Уманским.

Такие вопросы Гуреев ставит на протяжении всей книги и тем самым пытается разобраться с палимпсестом по имени Иосиф Бродский. Слишком мифологизировалась фигура поэта за последнее время. Поэтому любой трезвый взгляд сегодня на вес золота.

Напоследок лучше снова дать слово нашему герою:

Когда ты вспомнишь обо мне

в краю чужом – хоть эта фраза

всего лишь вымысел, а не

пророчество, о чём для глаза,

вооруженного слезой,

не может быть и речи: даты

из омута такой лесой

не вытащишь – итак, когда ты

за тридевять земель и за

морями, в форме эпилога

(хоть повторяю, что слеза,

за исключением былого,

все уменьшает) обо мне

вспомянешь все-таки в то Лето

Господне и вздохнешь – о не

вздыхай! – обозревая это…