Больше рецензий

13 мая 2009 г. 00:02

170

5

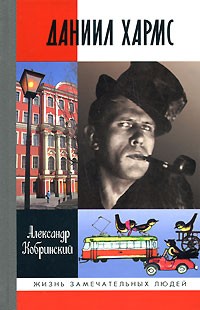

РецензияЕсть талантливые, чья талантливость сильнее иной гениальности. Есть гении с кучей вздорной чепухи вместо творчества, никуда, казалось бы, не годной. Так, по крайней мере, видится человеку с «классическим образованием», или же человеку, «тяготеющему» к таковому. Сейчас, как и всегда, хватает людей, усиленно стремящихся к чему-то, что им представляется «традиционным» и «классическим», страстно отстаивающих тезисы, суть которых зачастую для них самих остается несколько туманной. Для подобных творчество Хармса – сплошное становление школяра, не за что зацепиться. Тем более обидно, что эта «мелюзга» (так именовал Хармса один мой знакомый из числа вузовских преподавателей) крепко-накрепко умудрилась впечататься в культуру, присосаться какими-то щупальцами, а у некоторых охоту считать ее гениальной не отбили даже шизофренически-многотомные издания. Будем справедливы: по существу, Хармс написал очень мало – в своей книге Александр Кобринский говорит о пяти его главных произведениях: «Комедии города Петербурга», «Елизавете Бам», «Гвидоне», «Старухе» и «Случаях». Этот список можно ужать до одной «Старухи». Не сохранись из творчества Хармса ничего более, только по одному этому тексту можно было бы диагностировать его несомненную гениальность.

Гениальность свою Хармс сознавал отчетливо и мучительно, она для него была в буквальном смысле крестом и мукой. Дневники его полны записей о жестоком бессилии (Хармс именует его просто-напросто «импотенцией»), о страхе перед бессилием еще большим, мольбами о благополучном исходе этих терзаний, награде за них. К этому стоит добавить, что Хармс никогда не уничтожал рукописи – даже те, которые считал неудачными – перечеркивал, и только. К концу его дней привычка эта приобрела уже несколько монструозные черты – он сохранял все, любую бумажку, даже список покупок, который выкинуть бы за ненадобностью, да рука отчего-то у Даниила Ивановича не поднималась. Друскин считал, что за этим стоит высочайшая ответственность Хармса за каждое написанное слово. Маруся Климова, предположим, назвала бы это полнейшим скудоумием, слюнявым идиотизмом. А мнение Маруси Климовой никогда не стоит скидывать со счетов, вы же понимаете.

Даня Ювачев уже с самого детства чудачил, обожал все странное, любые маргиналии, не имеющие, казалось бы, даже права на существование – «меня интересует только «чушь»…» и все в таком духе. Чего стоит, например, его (уже в зрелом возрасте) приятельство с одним человеком, практиковавшим… всасывание сливочного масла через нос. Хармс телом и делом своим являет некий монумент, запечатлевший в назидание потомкам ошеломляющее единение гениальности с недомыслием. Истории дружбы его с кружком «естественных философов», среди которых были явные безумцы, как и вообще всем «дружбам» Хармса в книге Кобринского уделено немало места. Примечательно, что Хармс никуда не теряется, а мы, в свою очередь, не теряемся в саду расходящихся тропок – и Введенский и Заболоцкий и Олейников показаны именно «в зеркале Хармса», как личности, вовлеченные в его орбиту.

В Хармсе мы обнаруживаем еще одно единение противоположностей (их вообще очень много в нем уживалось – простое перечисление этих антиномий способно занять как минимум страницу). Человек несомненно моцартианского типа, птица небесная, совершенно не приспособленная к жизни сей – он так и норовил кого-нибудь клюнуть. Маяковский эпатировал своей изрядно навязшей в зубах строчкой про детей – Хармс с удовольствием перехватил эстафету. Его нелюбовь к детям также приобретает гиперболизированные формы, а диссонанс, лишь усиливающий звучание, заключается в том, что, для Маяковского, положим, это была художественная поза, в то время как для Хармса – повседневность, житейская обыденность. Ему действительно хочется садануть назойливого ребятенка тростью, оборвать тощую шею – этому, черт возьми, веришь. О том же, что хотел сказать и сказал Маяковский, будут спорить и спорить еще многие – до полного обессмысливания.

Свежесть, оригинальность хармсовского творчества сегодня приелась, навязла в зубах не меньше, чем «Я люблю смотреть...» – Хармса слишком много. Это «много» поблекло и поистерлось еще и под воздействием многочисленных литературоведческих баталий. Те, кто говорят «мелюзга», по-прежнему вызывают негодование у поклонников – как правило, молодежи – восхищенных его неподражаемой эксцентричностью. Но эти столкновения теперь приобретают несколько запрограммированный, бутафорский характер: словно бы один персонаж хармсинга молотит по башке другого. «Дерутся хорошие люди», а из-за чего – не совсем понятно.

Видимо, именно по этой причине биография, выпущенная в серии «ЖЗЛ», свободна от какого-либо догматизма. Там, где Кобринский позволяет себе анализировать произведения, мы видим только исследование, обозначение влияний, симпатий, весьма осторожные попытки наметить путь авторской мысли. Хармс, многажды втискивавшийся в прокрустово ложе интерпретаций (большей частью текстологических, но из них проистекали «идеологические»), «издательских политик» (на сегодняшний день можно выделить две колонные линии «хармсиздата» – «мейлаховскую» и «сажинскую») оказывается все еще пригодным для простой, если угодно, «описательной» биографии. К слову, жизнеописание Хлебникова, вышедшее годом ранее, выдержано в том же ключе. Это наводит на определенные размышления, тем более что «ЖЗЛ» с некоторых пор ориентирована в большей степени именно на «концепции».

Совсем освободиться все-таки не так просто, опасности подстерегают тут и там. Есть у Хармса замечательное стихотворение «В гостях у Заболоцкого». В интерпретации Мейлаха последние строчки его читаются так:

А дом, который на реке,

который на лугах,

стоит (который вдалеке)

похожий на горах.

Эти «горы» – та еще кочка: и запнуться, и споткнуться, и все что угодно. У Мейлаха «на горах», а у Сажина – «на горох». И получается: то ли дом похож на горох, то ли он похож на тот дом, что на горах, или же это тот, что на горах, похож на этот дом (который из них, кстати?). Ах, нет, это же все один и тот же дом – полный уже горох на горах, а как ежи кричат эт цетера. В книгу Кобринского перекочевала именно сажинская транскрипция, а ведь можно и поспорить. К слову сказать, споры вокруг Хармса на девяносто девять процентов и есть такой «горох на горах». Откровенно говоря, это просто блистательно и очень смешно, очень по-хармсовски. Непонятно даже, кто кого препарирует. То ли «доценты» поэта, то ли он их. Второе, думается, ближе к истине.

А, вот еще, очень любопытно. Повернется ли ваш язык назвать Хармса «поэтом»? У меня как-то не поворачивается, и вовсе не по той причине, по которой не поворачивался он у Бродского. Хармс – это Хармс, совершенно особый литературный вид с единственным представителем. Впрочем, это так, общее место, подобное имяреку, который давно уж сам стал общим местом и при этом остался таинственной вещью в себе. Даже эта статья изобилует порядочным количеством «общего», тут уж ничего не поделаешь.

Книгой своей Кобринский вписывает деятельность Хармса и ОБЭРИУ в литературный процесс советского периода, с его дискуссиями о формализме и проч. Вписывает «еще раз», и «еще много-много раз», похоже, потребуется, но это ничего. Противники «мелюзги» усмотрят здесь некую тень догматизма, но позиция эта дана без малейшей навязчивости, она зиждется на фактах и только. Поклонников же в «литературности» обэриутов убеждать не нужно. Впрочем, с институтских кафедр во всеуслышание, долго и обстоятельно о Хармсе будут говорить еще (или уже) не скоро – обэриуты до сих пор проходят по ведомству детской литературы, каких-нибудь спецкурсов и иже с ними. Видимо, такова их судьба – быть и великим, и малым (см. выше о гениальности и недомыслии).

Два почти «бытовых» мифа все-таки развенчаны в книге – автор не удержался. Это «миф о чинарях» как некоей величественной эзотерической организации и «миф о столе», который Хармс суеверно боялся вытащить в коридор перед последним арестом. «Чинарь» – это же просто-напросто «окурок», а уж дальше придумывайте, что хотите. Тем не менее «окурок - взиральник» и «окурок - авто-ритет бессмыслицы» звучит, согласитесь, уже не столь высоко.

Со столом тоже очень просто. Сколько раз приходилось слышать, что Хармс боялся его передвигать, потому что не желал нарушить какие-то таинственные космические процессы. Кобринский не отрицает того, что Хармс предчувствовал арест, и потому…

…он не хотел вытаскивать в коридор письменный стол, как они с женой это делали ежедневно. Дело в том, что у него опять накопился долг перед Литфондом и существовала реальная угроза описи имущества. Но поскольку квартира была коммунальная, то описать имели право только то имущество, которое бесспорно принадлежало должнику, то есть находилось в его комнате. Коридор же был местом общего пользования и принадлежал всем жильцам квартиры на равных правах.

Хармс был чистейшим, беспримесно злым, величественно беспомощным и сильным человеком. Он не терпел детей и старушек, пагубно и пакостно любил минеты (к чести Кобринского отметим, что в его труде это слово упоминается всего один раз, да и то в цитации максимально отвлеченного толка) и запах женщин – чем менее чистый, тем лучше (об этом у Кобринского, слава богу, вообще ничего). Но злой – не значит плохой, как подметил один его современник. Здесь что-то иное. Шварц был убежден, что Хармс – «страшный», последний в роду (это оправдалось, хотя рассуждения Шварца, оговоримся, рассуждения постфактум), Харджиев считал его «инопланетянином»: он и верно был настолько не от мира сего, что осмеливался бороться со смыслами этого мира, и мир, конечно же, его слопал. Но каким-то чудом, может быть, трагическим чудом гибели, или же, если убавить чувствительность, чудом вполне осознанного «неврастенического» угасания, Хармс заслужил право бросать свои камни – швыряться булыжниками, как Пушкин швырялся. Во что угодно, даже в «проклятых мальчишек». Пожалуй, это «чудо» стоит назвать меткостью: Хармс до сих пор очень метко попадает, несмотря на свою растиражированность. Не только творчеством, но и жизнью – они, понятное дело, для него не разделялись. Наши дни – превосходная мишень. Еще недавно судьба его была судьбой мученика, излюбленным флажком либералов всех сортов. Сегодня времена пожестче, словно выросшие из строчек последнего доноса на Хармса, которого теперь модно изображать ярым антисоветчиком и действительным заговорщиком, распространителем пораженческой пропаганды. Самое замечательное в Данииле Ивановиче – таком злом и ненадежном, не желавшем идти на фронт – он никогда не подведет, из могилы пальчиком покажет, кто есть кто, всех пометит, выведет на чистую воду и тех, и других. Хочешь узнать человека – послушай, что он говорит о Хармсе. А после уж сам думай.