2 мая 2023 г. 12:37

9K

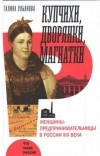

4 Женский бизнес царской России

Истории женщин-предпринимательниц по-своему отвечают на эти вопросы и показывают, что не надо бояться трудностей, не надо бояться любить и нет ничего зазорного в том, чтобы мечтать о богатстве, если оно приобретается собственным честным трудом.

Своеобразная книга,которая не покажет полной картины дореволюционной жизни женщин России, но познакомит читателя с некоторыми выборочным моментами, нарисует типичный портрет предпринимательницы прошлых веков и подробнее представит несколько отдельных персон. При чтении этого произведения у меня возникло ощущение, что автор тщательно отбирала нужные ей примеры, чтобы показать, что, дескать, никакого притеснения женского пола не было, что в бизнесе было равноправие и при желании можно было стать бизнесвумен, например, наследуя после родителей или мужа его дело. Но при этом материала подобного рода, видимо, нашлось немного, поэтому писательница часто цитирует данные переписи населения, цифры из статистики и прочие весьма "сухие" документы, так что книга вышла насыщенной, но отстраненной, голосов женщин прошлого тут мало и понять обстоятельства их жизни и реальный вклад в семейное дело весьма сложно.

При этом нельзя сказать, что автор полностью игнорирует сложности ведения бизнеса и рисует все в розовом цвете. Например, весьма подробно описан процесс перехода из одного сословия в другой, ведь для того, чтобы из крестьян записаться в купечество, нужно было пройти сложный и очень затратный путь.

Причисление в купеческое сословие из крестьянского или мещанского сословий было более сложным. По Городовому положению (1785) отпущенные от помещиков на волю крепостные крестьяне имели право переселиться в город. Но это не означало, что они могли собрать свои пожитки, запрячь лошадь, сесть в повозку и уехать. Живя в деревне или в другом городе, эти люди платили налоги и подати в своей местности и состояли в городском обществе или сельской общине. При переезде им следовало отписаться от прежнего общества и договориться на новом месте жительства, в какое сословие они поступят, чем будут зарабатывать себе на пропитание и как будут платить налоги — по купечеству, по мещанству или станут ремесленниками-цеховыми.

Но отписаться от прежнего сословия по месту исходного жительства было не так-то просто. Уехать можно было в любой год, однако окончательный переход был возможен только в годы ревизий — переписей населения, проводимых для учета всех налогооблагаемых лиц. Ревизии проводились редко — например, в 1762–1764, 1782, 1795, 1810–1811, 1815, 1833–1834, 1850 и 1857–1858 годах, всего восемь раз за сто лет.

Бюрократическая процедура перехода из сословия в сословие включала несколько шагов. По общим правилам, крестьянину или крестьянке надо было вначале отпроситься у помещика или сельской общины (если крестьяне принадлежали к казенным или удельным). Потом — получить согласие купеческой корпорации того города, куда желала поступить кандидатка в купчихи. Далее переход оформлялся в Казенной палате (учреждении по налогам) соответствующего региона с последующей подачей сведений в Сенат. При возникновении сложных случаев при перечислении из крестьян в городские сословия казенные палаты должны были обращаться к министру финансов, который передавал решенное дело в Сенат или отказывал, и тогда переезд отменялся.

Переход в другое сословие, особенно из низшего в высшее, был сложен не только бюрократически. Для этого надо было иметь много денег, которые порой копили годами и даже десятилетиями. Если, допустим, разбогатевшая крепостная крестьянка с семейством хотела переехать в город, она должна была ежегодно платить подать «по крестьянству» за себя и всех членов семьи на прежнем месте жительства, а при переезде еще и «по купечеству» — на новом месте жительства. Эта система называлась «двойной оклад». «Двойной оклад» можно было прекратить только в годы ревизий, после чего семья получала право числиться в новом сословии и платить налоги только на новом месте жительства.

Так же запомнилась история Надежды Щекиной, которая столкнулась со множеством трудностей, пытаясь жить отдельно от мужа и вести свое дело самостоятельно, ограничив финансовые притязания супруга на свое состояние. При том, что Надежда была из очень богатой и влиятельной семьи текстильных фабрикантов Хлудовых, а муж ее был разорившимся дельцом, ей стоило больших усилий доказать беспочвенность его обвинений.

Чтобы досадить жене и лишить ее выезда за границу, Щёкин препятствовал получению ею вида на отдельное жительство (который требовалось возобновлять раз в несколько лет). Тогда в 1887 году Надежда подала просьбу о виде на отдельное жительство императору Александру III в Канцелярию по принятию прошений, на Высочайшее имя приносимых.

....было передано на рассмотрение прошение потомственного почетного гражданина Сергея Щёкина, ходатайствовавшего о наложении опеки на имущество его жены Надежды «по причине ее расточительности и неодобрительного поведения». По существующей процедуре было произведено полицейское дознание, опрошены свидетели — соседи и знакомые супругов Щёкиных.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что Сергей ранее, в апреле 1882 года, дал жене отдельный вид на жительство. Но через месяц, когда в мае Надежда с сыном Михаилом уехали «на морские купанья» на один из южных европейских курортов, Сергей за ее спиной начал дело о взятии имущества Надежды в опеку за расточительность. Узнав об этом, Надежда написала письмо генерал-губернатору о приостановлении дела до ее возвращения, при этом указав, что Сергей Щёкин свидетелями «ее будто бы роскошной жизни» (допрошенными в полиции по месту жительства Щёкиных) выставил бывших ее слуг, уволенных за нерадивость.

Так же хочется отметить ту скупость, которая отмечается у многих предпринимательниц, достигших успеха.

Скупа она была страшно. Рассказывали, что, задумав однажды подарить всем нам, своим крестникам (племянникам. — Г. У.), по серебряной ложке, она привезла ложки, все время держала руку в кармане, но отдать их не решилась и так и уехала.

Даже став зажиточной купчихой, Наталья имела привычку (безо всяких рациональных объяснений) экономить по мелочам, сохранившуюся с того времени, когда она осталась вдовой с пятью детьми.

С возрастом парадоксальность ее поведения, девизом которого могла бы стать русская пословица «копеечка рубль бережет», выразилась в нескольких странных поступках. Так, чтобы не платить гильдейский взнос в Москве, где он был максимальным и составлял по 3‐й гильдии 66 рублей в год (по указу 12 ноября 1839 года «О переложении на серебро разных податей и сборов»), она в 1851 году перевелась в звенигородское купечество, где гильдейский взнос был 45 рублей. Таким образом она сэкономила 20 рублей. Позже она перешла в ейское купечество, где гильдейский взнос платить не требовалось в силу существовавших льгот.

Была большой аккуратисткой и бесконечно мучила слуг, заставляя протирать дорогим одеколоном дверные ручки и все предметы, к которым прикасались посторонние.

Иследовательница мельком упоминает и об эксплуатации рабочих, о том, что у дворян было много преимуществ, ведь они использовали труд крепостных на своих фабриках, по знакомству получая гос.заказы, а так же родственные связи часто обеспечивали женщинам-предпринимательницам их статус, ведь чиновникам не разрешалось участвовать в бизнесе, а для их жен было сделано исключение.

Результатом максимальной эксплуатации рабочих стало достижение в 1879 году объема годового производства в 3,4 миллиона рублей серебром, что стало наивысшим показателем фабрики за весь период XIX века.

Вероятно, часть ссуды, кроме покупки паев, была затрачена на устройство в 1875–1876 годах газового завода для освещения фабрики. Проводка газа была осуществлена по всем фабричным корпусам, в которых горело до 300 рожков. Это позволило с 1876 года ввести на фабрике 24-часовую работу, прекращенную только через двадцать один год, когда законом от 2 июня 1897 года рабочий день был ограничен одиннадцатью с половиной часами.

Для поощрения суконного производства дворянам и купцам при Петре I и последующих монархах по законам 1721 и 1744 года для работы на фабриках разрешалось покупать крестьян целыми деревнями. (С 1797 года этот разряд рабочей силы получил специальное название посессионные крестьяне.) Поскольку купцы не имели значительных капиталов для подобных покупок, этой возможностью смогли воспользоваться в основном дворяне.

Наряду с покупными использовались так называемые приписные государственные крестьяне, которые «приписывались» для отработки оброка к предприятиям частных владельцев в тех случаях, если предприятие выполняло казенные заказы.

По данным 1814 года, крупнейшим из предприятий, принадлежавших женщинам, была находившаяся в селе Глушково Курской губернии фабрика по производству солдатского сукна графини Прасковьи Потемкиной. На этой фабрике на 553 станках трудились 9413 покупных и приписных рабочих. За 1814 год было произведено 552 731 аршин (392 439 метров) сукна, в том числе 76 % солдатского.

Но большая часть предприятий представляла собой фабрики, где трудились от 10 до 60 крепостных крестьян. Из 29 предприятий труд вольнонаемных использовался только на шести, в частности у Степаниды Алексеевны Толстой в Ардатовском уезде Нижегородской губернии (742 рабочих).

Все же по распоряжению Николая II принцессе Евгении как члену императорского дома было оказано крупное материальное «пособие» из казны в размере 2,5 миллиона рублей и выдан кредит Государственного банка — 2 миллиона рублей. Тем не менее, поскольку хозяйство Рамонь оказалось на грани банкротства, владелица лишилась всех своих активов после того, как по Высочайшему повелению царя от 17 марта 1907 года имение было приобретено с переходом в удельные земли. Отныне оно стало имуществом императорской семьи.

Владение было приобретено именно на ее имя потому, что в 1861 году Государственный совет разрешил «женам служащих чиновников вступать в гильдию и заниматься торговлею», если они при записи в гильдию представят два документа, во-первых, удостоверение «от мужа, что они будут производить торговлю на собственный, свой, независимый от мужа, капитал», и во-вторых, удостоверение от начальства мужа, что муж-чиновник «по роду службы своей не может иметь влияния на торговлю своей жены».

Высокие социальные позиции родителей и мужей фабриканток открывали двери к получению выгодных казенных заказов, гарантировавших прибыль без риска

В данной книге описано так же развитие законодательства Российской империи в отношении торговли и фабричного производства, весьма подробно рассказано, какие были гильдии, какие взносы нужно было оплачивать.

В 1785 году было дано четкое описание распределения купцов по трем гильдиям. Согласно «Грамоте на права и выгоды городам Российской империи» (известной как Жалованная грамота городам), записываться в гильдии по статье 92 «О гильдиях и гильдейских выгодах вообще» разрешалось любому — мужчине или женщине, старому или молодому. Главное — чтобы человек при записи в гильдии «объявил капитал» и в период с 1 ноября по 1 января каждого года уплатил гильдейский сбор.

Если же заниматься коммерцией желали дворяне, они должны были записаться в гильдии (в 1-ю или 2-ю) и платить государству подать с капитала. Но при этом оставаясь дворянами, в отличие от представителей всех других сословий, от которых требовалось перейти из прежнего сословия в купечество.

В ходе гильдейской реформы 1824 года цена промысловых свидетельств для купцов 1‐й гильдии была установлена 2200 рублей, 2‐й гильдии — 880 рублей, 3‐й гильдии — 220 рублей. Дополнительно купцы платили пошлину за каждое торговое место: цена билета на лавку составляла 100 рублей для 1‐й и 2‐й гильдий и 75 рублей — для 3‐й.

Эта система просуществовала до 1863 года, когда разделение на три гильдии было заменено разделением на две гильдии. С 1863 года купцы 1‐й гильдии платили сбор в размере 265 рублей в год (серебром, которое шло к ассигнациям по курсу 1 к 3,5). Они могли производить оптовую и розничную торговлю по всей империи русскими и иностранными товарами, для чего содержать амбары, лавки, магазины без ограничения их числа (за каждую лавку доплачивался так называемый билетный сбор в размере 30 рублей); принимать подряды; содержать фабрики и другие промышленные заведения. Обороты купцов 2‐й гильдии были меньше, место торговли для них ограничивалось только тем городом или уездом, где они брали купеческое свидетельство. Второгильдейцы платили сбор в размере от 25 до 65 рублей в зависимости от величины города, где вели операции. За каждую лавку они доплачивали от 5 до 20 рублей.

Будет тут сравнение русских и европейских прав наследования и имущественных отношений в браке. Писательница сообщает, что в нашей стране женщина, вступая в брак, не теряла возможности распоряжаться своим состоянием, у нее была отдельная собственность и доходы, поэтому бизнес она могла вести отдельно от мужа.

Главным различием между российским и западноевропейским законодательством было то, что, согласно российским законам, женщина пользовалась такими же имущественными правами, как и мужчина. То есть господствовал принцип раздельной собственности. После вступления в брак муж не получал юридических прав на имущество жены (поместье, дом, землю, мебель, одежду, драгоценности и прочее), как это было в других странах, например в Германии. ...

В России каждый из супругов мог иметь и вновь приобретать свою отдельную собственность (через куплю, дар, наследство или иным законным способом). 14 июня 1753 года был принят закон, гласивший, что «жены могут продавать собственное их имение без согласия их мужей». Более того, супруги могли вступать друг с другом в отношения купли-продажи или передачи имущества по дарственной как совершенно посторонние лица. В 1825 году это было подтверждено специальным законоположением «Пояснение, что продажа имения от одного супруга другому не противоречит закону». Поэтому передача имущества внутри семьи от мужа к жене (и наоборот) осуществлялась только путем продажи или дара. В отличие от современного российского законодательства, в XIX веке не существовало такой категории, как «совместно нажитое в браке имущество». Каждый супруг наживал свое имущество отдельно, и по взаимному согласию супруги могли только пользоваться, например, городским особняком или сельской усадьбой, принадлежавшими одному из них.

При этом, однако, не следует абсолютизировать имущественную независимость женщин. Принцип раздельной собственности в браке причудливо сосуществовал с юридически зафиксированной зависимостью женщин от мужчин — жен от мужей, а дочерей от отцов — в личных правоотношениях.

Подводя итог, книга весьма познавательная, но все же складывается впечатление, что тема раскрыта не до конца, словно автор избегала некоторых моментов (о неудачах,о запретах и прочих подводных камнях женского предпринимательства) или же просто не нашлось более полной информации.

Комментарии

В РИ с одной стороны, женщины были за мужем, а с другой могли быть теневыми лидерами.

как везде)

Помнишь поговорку "Ночная кукушка дневную перекукует "?

Книга говорит, что официальных предпринимательниц было очень много, а я думаю,что за многими из них как раз мужчины-тени стояли) Не только родственники,но и управляющие, которые реально вели все дела, а дамы отчеты принимали

Истории женщин-предпринимательниц по-своему отвечают на эти вопросы и показывают, что не надо бояться трудностей, не надо бояться любить и нет ничего зазорного в том, чтобы мечтать о богатстве, если оно приобретается собственным честным трудом.

Прочитал заглавную цитату, которая улыбнула, как-то неукладывается у меня богатство с честным трудом. Хотя, встречал одного банкира, который хвалится, что с утра до вечера дает деньги в долг, в принципе он тоже честно трудится в рамках Российского законодательства. Да и не мне судить, о богатстве как-то не мечталось)))

А потом прочитал ваше

Иследовательница мельком упоминает и об эксплуатации рабочих, о том, что у дворян было много преимуществ, ведь они использовали труд крепостных на своих фабриках, по знакомству получая гос.заказы, а так же родственные связи часто обеспечивали женщинам-предпринимательницам их статус

Это все, что нужно знать о "честном" труде "удачных" предпринимателей

словно автор избегала некоторых моментов (о неудачах,о запретах и прочих подводных камнях женского предпринимательства)

Вы сделали великолепный вывод из прочитанного, Галина, пока не встречал в издательстве НЛО ни строчки хорошего о СССР, и целые тонны книг, о том как нам врали про царскую Россию и как там было неплохо жить.

Да, меня первая цитата очень повеселила, не только труд, но и про любовь обязательно надо было добавить для современных читательниц.Про честный труд в книге минимум информации,ведь в основном это наследство, связи и больше про дворянок, про то, как солдатка могла стать фабриканткой я не запомнила историй.

Интересно было про купчих, чтобы переехать в город и вступить в гильдию,нужно было поручительство, например, своих односельчан,которые ранее уже перебрались

Информация из ревизских сказок показала, что все три купца, выступившие поручителями, являлись бывшими соседями Андреевой по прежнему месту жительства — уроженцами соседних деревень Вохонской волости Богородского уезда Московской губернии. Вохонская волость была населена старообрядцами, среди которых было принято оказывать друг другу помощь и поддержку. Нельзя исключать, что кто-то из поручителей состоял с Дарьей Андреевой в родстве.

Но при этом, справедливости ради, нужно отметить и мещанок,которые часто сами делали работу,например, ткали и вообще рисковали всем, вкладываясь в дело

Федотова для варки мыла, производимого, видимо, самой хозяйкой, наняла одного человека, а производство составляло 15 пудов в год (246 килограммов). Ширабардина также имела только одного рабочего, и ее мастерская производила в год 30 пудов (491 килограмм) сальных свечей.

Но работали на мещанок и женщины, дети

мещанкам принадлежало десять ленточных мастерских с количеством рабочих от двух до четырех человек. В этих заведениях за ручными станками работали женщины, включая хозяйку, и девочки-подростки в возрасте 12–16 лет вначале были ученицами, а потом полноценными работницами.

Приведем примеры: в мастерской, принадлежавшей московским мещанкам Марфе и Матрене Филипповым, изготовлением хлопчатобумажных платков занимались десять взрослых и двое несовершеннолетних рабочих мужского пола, в мастерской мещанки Авдотьи Егоровой ткали платки двенадцать взрослых мужчин и пятеро подростков, на предприятии московской мещанки Аксиньи Елисеевой по выделке шелковых лент — семеро взрослых и пятеро подростков...

Вообще, немного не понимаю логику автора, как уяснил из вашего текста, перед ней стояла задача опровергнуть приниженность и низкое социальное положение женщины в Российской империи. И для этого она начала рассказывать о бизнес - женщинах.

Есть ли в этом смысл?

Ну вот вспомним тогда про помещиц, посчитаем их от Салтычихи до Коробочки (я утрирую конечно) и быть может помещиц будет каждая третья или четвертая и на этом фоне можно сказать, вот смотрит при крепостном праве было равноправие, женщина тоже могла быть помещицей, как и мужик.

Такова логика автора?

Ну ведь это абсурд?

Не знаю,насчёт задачи опровергнуть, может она хотела расширить читательские горизонты, показав, что бывало и иначе)

Ну ведь это абсурд?

это проверенный способ. Вот цитата из книги Ричард Стайтс - Женское освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм и большевизм. 1860-1930

Книга Милля вызвала ряд негативных оценок среди видных мыслителей по всей Европе. К этому потоку резкой критики русский консерватор Николай Страхов добавил небольшую статью, сардонически названную «Женский вопрос». Страхов, также как и его друг Достоевский был «почвенником», консервативным русским националистом, который негодовал по поводу привычки русской интеллигенции изображать все незначительные житейские проблемы как «философские вопросы», способы разрешения которых затем заимствовались на Западе. Женский вопрос рассматривался им как последняя нелепость, пришедшая на смену идее «реабилитации плоти» предыдущего поколения. Западники, считал он, всегда делают неправильный выбор, предпочитая Богу природу, духу — материю, душе — организм, Человеку — животное, нравственности — гедонизм, красоте — пользу.

В случае с Миллем и его русскими почитателями, «чисто английское» акцентирование внимания на правах человека игнорировало российское стремление избегать обладания множеством прав из-за обязательств, связанных с ними. Страхов не был согласен ни с политической теорией Милля, ни, подобно своему другу Толстому (но в отличие от Достоевского), с идеей женских прав. Однако приводимые им доказательства были совершенно неадекватны и неубедительны для того, чтобы скрыть факт их происхождения из более глубоких политических и антропологических причин. Страхов, к примеру, утверждал, что русские женщины имеют достаточно гражданских прав, ссылаясь при этом на излюбленный пример их наследственных прав. Между тем, более внимательно рассмотрев законодательство, он мог бы увидеть, что эти права составляют незначительную часть гражданского статуса женщин.Он обошел стороной предложения Милля о допуске женщин к образованию, обвинив его в сентиментальном взгляде на жизнь, и выразил опасение по поводу того, что предоставление женщинам работы приведет к распаду семьи и таким образом к безнравственности

Нужно ли добавить, что Галина Ульянова как раз Страхова цитирует?

Далее Страхов, который вовсе не являлся апологетом власти, но знал законодательство, говорит важные слова о правах женщин в России...Высказался Страхов и о праве дворянок голосовать: «В дворянских собраниях женщины обладают выборным голосом наравне с мужчинами».

Он пришел к выводу, что, сочинение Милля – это «отчасти протест против существующего в Англии порядка, протест, для которого у нас нет таких сильных и многочисленных поводов, как там».

У нее ещё будет упоминания о правах женщин на образование, о женщинах врачах и милостях царей, так что если бы это была бы единственная прочитанная мною книга о "женской теме" РИ, можно было бы составить себе весьма оптимистичную картину

То есть попросту говоря, она ничего непридумала нового, а пошла по пути консерваторов Страхова и Достоевского, к их "аргументам" найдя лишь кучу цифр, которые должны подтверждать версию "равенства" и придать своему труду научности, при этом замалчивая другие факты истории и социального положения российской женщины 19 века, которые не входят в ее концепцию.

про то, как солдатка могла стать фабриканткой я не запомнила историй

У этого автора есть курс лекций на Арзамасе - "Деловые люди XIX века". Я его недавно прослушал. Там шесть лекций о конкретных фамилиях (все мужчины), а последние три о женщинах в целом - дворянках, купчихах и мещанках. В лекции про последних есть и несколько примеров солдаток, ставших фабрикантками. Хотя, конечно, единичные случаи.

Но автор в основном интересуется меценацтвом в РИ, а не только предпринимательством.

Какие люди) Рада тебя видеть (новая аватарка, я даже сначала не посмотрела на ник, думала кто-то случайно чужой завернул;)

Интересно, почему ты заинтересовался этой темой или случайно просто автора выбрал?

Спасибо за подсказку, надо будет мне сравнить, может в книгу не все вошло из собранного писательницей материала

Да, аватарки периодически меняются вместе со мной (только внешне). Но "чужой" - это уж слишком :)

Заметь, я не рекомендовал тебе этот курс - он достаточно скучный и однобокий. Просто поделился информацией.

Темой я не интересуюсь. По-моему там были несколько платных курсов, которые меня заинтересовали. Но оказалось, что из Израиля уже невозможно заплатить в России. Пришлось довольствоваться бесплатными. Есть там кстати и очень интересные бесплатные курсы. Но не этот

Спасибо, Галя, за рецензию. Всё-таки другой взгляд, что хоть единицы, но были. Только какая мораль из всего этого? Какой вывод? Что при любых, даже самых тяжёлых обстоятельствах, приу порстве и желании можно выбиться в бизнесвумен?

Всё-таки, если держать в голове, что это не мейнстрим, и женщины в 19 веке, не имели паспорта и доступа к образованию, и даже выйти едва могли без сопровождения, то вполне можно поблагодарить автора за тему.

Но вот заметила, что книги издательства НЛО часто грешат выворотом тем наизнанку. Это из того, что я читала или видела аннотации, так что все втои претензии поддерживаю, даже сама книгу не читав.

Вывод, наверное, такой - если повезло родиться в обеспеченной семье или удачно выйти замуж, то "все дороги открыты" (если папа и муж разрешают или если стала вдовой)

Некоторые купчихи и мещанки активно занимались бизнесом , кто-то перекладывал на мужа, затя -в общем по разному было.

Вообще, конечно, тут такой подход

Эти преимущества заключались в том, что заимствовались новейшие технологии, в большом количестве импортировалось оборудование из Европы, прежде всего из Англии, в тот момент обладавшей самой мощной в мире промышленностью. За первые 30–40 лет промышленной революции Россия смогла значительно нагнать передовые страны — Соединенные Штаты, Великобританию, Францию, Германию. Темп индустриального развития еще ускорился в конце 1880‐х — 1890‐х годах, и в начале ХХ века Россия вошла в пятерку ведущих экономических держав мира.

А вот недавно в книге Роберт К. Аллен - Глобальная экономическая история. Краткое введение я читала иное, что да прогресс был, но нагнать не светило от слова совсем.

Так что у кого-то стакан наполовину полон, а у кого-то наполовину пуст)

Бизнес вумен.

В РИ с одной стороны, женщины были за мужем, а с другой могли быть теневыми лидерами.

Я только так по памяти могу вспомнить купчиху Морозову.

И купчиху Белотелову из Женитьбы Бальзаминова, которую в кино играла Нона Мордюкова.