Больше рецензий

31 декабря 2017 г. 19:03

1K

5

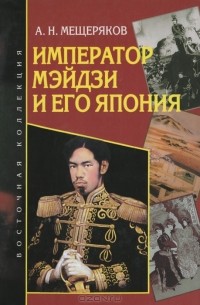

РецензияКогда-то я и слова такого — «нон-фикшн» — не знала. Подозреваю, как и большинство других читателей. Был термин «научно-популярная литература», к которой относили всё, что написано научно и популярно — то есть когда о вещах, трудных для понимания ненаучными мозгами, пытались говорить простым языком. На поверку получалось не очень и зачастую нудно, выходило что-то вроде учебного пособия. Ситуация стала меняться несколько лет назад; не могу говорить за всю страну, а вот момент, когда нон-фикшн превратился для меня в отдельный жанр, я хорошо запомнила. Однажды, в одном популярном и слегка научном журнале (кстати, ещё один любопытный момент — научпоп тогда существовал, по крайней мере для меня, по большей части в журнальном варианте), ровно пять лет назад, я увидела статью о лауреатах премии «Просветитель». А что же ещё может объединять крупного предпринимателя, доктора исторических наук и императора восточной империи? Предприниматель Дмитрий Зимин, основатель одной из компаний сотовой связи (не буду рекламировать, крупных игроков на рынке этого вида коммуникаций можно пересчитать по пальцам одной руки, так что можно вычислить), являлся в то же время и соучредителем той самой премии, призванной популяризировать научную литературу. В тот год, наряду с книгой об эпохе императора Мэйдзи, лауреатом премии стал труд астронома Владимира Сурдина Разведка далеких планет . История и космос — какое интересное сочетание. Ещё более интересен тот факт, что в блоке гуманитарных наук книга об императоре Мэйдзи, выпущенная крошечным издательством «Наталис», обошла другие издания, посвященные исторической тематике. Сергей Иванов с путеводителем по Византийскому Стамбулу и окрестностям В поисках Константинополя , Борис Ковалёв с книгой Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации , и Леонид Млечин со своим трудом Ленин. Соблазнение России — все они в тот год были конкурентами Александра Мещерякова. О Мещерякове, в свою очередь, расскажу следующее — один из известных и уважаемых японистов, профессор и доктор исторических наук, автор многих публикаций. А ещё мне показался весьма интересным следующий факт — оказывается, Александр Николаевич переводил сочинения Мурасаки Сикибу, Синтаро Исихары, Ясунари Кавабаты. Многогранная личность, что тут сказать. Но вся эта информация, разумеется, было лишь прологом к тому моменту, когда я наконец-то взялась за чтение книги Мещерякова. А вот тот факт, что нон-фикшн, оказывается, является интересной и заслуживающей внимания частью современной литературы, в моей голове отложился.

Итак, о чём же книга Мещерякова, о каких вещах повествует этот нон-фикшн? Как можно понять из названия, книга рассказывает об императоре Мэйдзи и о тех изменениях, которые произошли при нём в Японии. Книга выстроена в виде хроник, или, если быть точнее, представляет собой дневник, где каждый год в жизни Мэйдзи подробно описывается с точки зрения происходящих в стране событий. А событий было очень много — начало жизни будущего императора совпало с появлением у берегов Японии кораблей военной эскадры американского коммодора Мэтью Перри. Этот момент предопределил жизнь будущего императора, которому на момент появления «чёрных кораблей» (корофунэ) — названных так японцами за диковинные клубы пара и смоляные борта — было всего несколько месяцев. Все дальнейшие события могут быть перечислены в кратком конспекте: принуждение Японии к «дружеским» торговым отношениям с западными державами, интронизация императора Мэйдзи, болезненный процесс реставрации императорской власти (интереснейший момент — революция путём возвращения власти монарху!), массовая модернизация с использованием национальных особенностей.

Но это — сухое научное изложение фактов, а в книге Мещерякова процесс обновления государства показан интересно, с привлечением массы документального и иллюстративного материала. Причем это не просто компилятивное сочетание множества фактов, а подробный рассказ о процессе изменения двух составляющих истории Японии: жизни императора и его страны. И рассказ этот окрашен эмоционально, потому как автор не только скрупулезно, год за годом, перечисляет этапы превращения Японии из, по сути, средневековой державы в современное крупное государство, но и подчеркивает своё отношение к описываемым событиям — точно подобранным словом, в нужном месте взятой паузой, вовремя упомянутым фактом. Кстати, о фактах — мне так хочется похвалить совсем небольшие вставки с общим подзаголовком «Перспектива», благодаря которым можно мысленно взглянуть на несколько десятилетий вперёд, чтобы оценить события, основы для которых были заложены ещё в эпоху Мэйдзи. Подробно описав процесс модернизации Японии, Мещеряков изящно — не могу подобрать другого слова — заканчивает повествование, подводя итоги в эпилоге, призванном в очередной подчеркнуть уникальность ситуации, когда целая страна, приняв за образец подражания своего императора, прошла через масштабные перемены за такой короткий срок. Словом, эта книга — удачный образец литературы, которая, как принято выражаться, «написана понятным языком и понравится специалистам, а также всем тем, кто интересуется историей».

В своей книге Александр Мещеряков не раз подчеркивает, что образ Мэйдзи-императора, хоть и отвечал требованиям нового времени, но совершенно не выражал личные качества Мэйдзи-человека. Эпилог подтверждает создавшееся при чтении ощущение, что подданые императора имели дело не с человеком, а с вместилищем осовремененных традиций и обрядов. В отличие от правителей других держав, после императора Мэйдзи не осталось личных записей, которые могли бы раскрыть устремления его души. Даже немногие сохранившиеся стихи Мэйдзи не передают его настоящие мысли и чувства.

18 января при дворе состоялось традиционное поэтическое собрание на тему «Холодная луна, освещающая цветы сливы». Мэйдзи сложил:

Луна сияет,

По-прежнему холоден

Свет ее,

Но пахнут весною

Сливы цветы.Тема поэтического собрания оказалась вполне традиционной. Но она была традиционной прежде всего для лунного календаря. В первые дни лунного нового года цветение сливы и вправду становится актуальным. Стихи о сливе, сочиненные в первые дни года солнечного, писались как поэтическое воспоминание о том, что когда-то новый год и цветение сливы не были разделены григорианским календарем.