24 сентября 2018 г., 16:10

2K

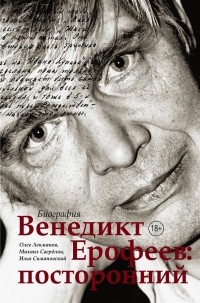

«Венедикт Ерофеев: посторонний»

«У Венички было ощущение, что благополучная, обыденная жизнь — это подмена настоящей жизни, он разрушал ее».

Владимир Муравьев

«Веня наплодил уйму легенд, “дез” и апокрифов о себе, пестовал их и множил. Стараниями апостолов – его приятелей и почитателей – это “Евангелие от Ерофеева” получило широкое хождение. И не завидую тем, кто возьмется за подлинное, немифологизированное жизнеописание Венедикта Васильевича Ерофеева. Отделить истинность от театрализации жизни непросто. Каков он настоящий, видимо, до конца не знает никто».

Анатолий Иванов

В «Редакции Елены Шубиной» к 80-летнему юбилею Венедикта Ерофеева выходит первая биография писателя. Книга, получившая название «Венедикт Ерофеев: посторонний», написана Олегом Лекмановым, Михаилом Свердловым и Ильей Симановским. Она является уникальным изданием, для которого авторы впервые опросили несколько десятков людей, знавших Венедикта Ерофеева, и в состав которого входят никогда ранее не публиковавшиеся архивные материалы и фотографии.

Непростая задача стояла перед биографами автора «Москвы–Петушков» – нарисовать беспристрастный портрет человека, который сам не терпел ни четких мазков, ни прямых линий. Как отмечала поэтесса Елена Игнатова, «меньше всего Венедикт Ерофеев был склонен к исповедальным разговорам о своей жизни. Он насмешливо и грубо оборонялся от попыток вызвать его на откровенность». При этом внутренний мир Ерофеева был закрыт не только от чужих, но и от близких людей. Даже во время встреч в кругу друзей он часто молчал, наблюдая за происходящим с отрешенным любопытством постороннего.

• «Когда мы спросили у Марка Гринберга, какова была ерофеевская «идейная программа», он ответил: «Если бы я употребил такое выражение, он бы засмеялся или, наверное, что-то злое сказал бы». А Ольга Седакова так отреагировала на наш вопрос, каковы были главные качества Ерофеева: «О, “главные качества”! Вот таких слов и таких идей — взять и выяснить “главные качества” — Венедикт решительно не переносил. Это было одно из его “главных качеств”. У него была свирепая аллергия на тривиальности».

Другая сложность, с которой столкнулись авторы книги, — состояла в том, что Венедикт Ерофеев плодил и поощрял мифы о собственной персоне, часто противоречивые. Каким было его детство? За что его отчислили из Университета? В каком именно году была написана поэма «Москва – Петушки»? Как родился ее замысел? Правда ли, что Венедикт Ерофеев был антисемитом? Действительно ли существовал роман «Димитрий Шостакович», который автор якобы потерял? На эти и многие другие вопросы о Ерофееве мемуаристы отвечают по-разному, а часто можно услышать и прямо противоположные мнения. «Они почти совпадают», — ответила Ольга Седакова на вопрос, насколько автор поэмы «Москва — Петушки» похож на своего героя «Веничку». «Веничка совсем не похож на Венедикта», — считает Елена Игнатова.

• Веничка в “Петушках” все время в закрытом состоянии, в состоянии мышления и анализа. Ерофеев такой и был. Но в “Петушках” он этот анализ описывает, а в реальной жизни он никогда ничего не рассказывал. Я думаю, что в “Петушках” он открывал то, что у него внутри.

(Жанна Герасимова, из интервью для книги)

Авторам книги о Венедикте Ерофееве не хотелось браться за очередную биографическую хронику (таковая была уже составлена В. Берлиным в 2005 году), они попытались — мягко и без «тривиальщины» — предложить осторожные ответы на вопрос: какие «чувства и мечты» были по-настоящему важны для Ерофеева, рассказать какие книги, какую музыку, каких людей он любил. Сделать это представлялось возможным только одним способом — проанализировав записные книжки и интервью писателя и соединив это со свидетельствами как можно большего количества его друзей и знакомых. К счастью, таких людей было и осталось много – в книге мы находим свидетельства огромного количества людей: от поэтессы Беллы Ахмадулиной и пианиста Януша Гжелёнзки до лечащих врачей Ерофеева, его однокурсников по провинциальным университетам и прототипов персонажей поэмы «Москва – Петушки». Именной указатель к книге насчитывает несколько сотен имен.

Но и эти многочисленные свидетельства не дали бы полной картины без обращения к главной иносказательной биографии, уже написанной автором о самом себе — поэме «Москва — Петушки». Не зря при первом ознакомлении с текстом поэмы многие приятели Венички принимали его произведение за личный дневник — поэма говорит об авторе едва ли не откровеннее, чем его собственные записные книжки. В книге биографические главы о жизненном пути Венедикта Ерофеева чередуются с увлекательным разбором глав его поэмы: начиная от библейских аллюзий (в том числе шествии Венички-Христа на казнь), отсылок к античным текстам, немецкой философии и даже гностическим трактатам и заканчивая очень личными переживаниями. Да, в поэме «Москва — Петушки» рассказывается об одном дне Венички, но по сути перед нами предстает вся жизнь ее автора – вплоть до трагического конца.

Об авторах:

Олег Андершанович Лекманов (род. в 1967) — филолог, доктор филологических наук, профессор школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Автор более 650 опубликованных исследований, среди которых монографии: «Книга об акмеизме и другие работы» (2000); «В лабиринтах романа-загадки. Комментарий к роману В. П. Катаева “Алмазный мой венец”» (2004) (в соавторстве с М. Котовой, при участии Л. Видгофа); «Mandelstam» (2010); «Сергей Есенин. Биография» (2011) (в соавторстве с М. Свердловым); «Поэты и газеты. Очерки» (2013); «Русская поэзия в 1913 году» (2014); «Осип Мандельштам: ворованный воздух. Биография» (2016); «“Ликует форвард на бегу…”. Футбол в русской и советской поэзии 1910–1950 годов» (2016) (в соавторстве с А. Акмальдиновой и М. Свердловым); «Самое главное: о русской литературе ХХ века» (2017) и др.

Михаил Игоревич Свердлов (род. в 1966) — критик и литературовед, кандидат филологических наук, доцент школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Автор книг «Статьи и заметки о школьной литературе» (в соавторстве с О. Лекмановым; 2001), «По ту сторону добра и зла. Алексей Толстой: от Буратино до Петра» (2004), «Почему умерла Катерина? “Гроза”: вчера и сегодня» (2005), «Сергей Есенин. Биография» (2011) (в соавторстве с О. Лекмановым) и множества учебников-хрестоматий по зарубежной литературе для школ и гимназий (в соавторстве с И. Шайтановым). Публикует статьи в журналах «Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение», «Новый мир» и др.

Илья Григорьевич Симановский (род. в 1981) — физик, преподаватель, кандидат физико-математических наук. Выступал научным консультантом документального фильма «Гении и злодеи. Отто Ган. Оставшийся честным» (2013), публиковался в литературных журналах: Toronto Slavic Quarterly, «Бельские просторы», «Ликбез», «Прочтение» и др. Автор предисловия к сборнику документальной автобиографической прозы Л. С. Разумовского «Нас время учило...» (2016). Занимается оцифровкой литературных архивов, сотрудничает с Некоммерческой электронной библиотекой «ImWerden».

Цитаты:

«Младшего сына мама назвала необычно — Венедикт, — вспоминала самая старшая сестра Ерофеева, Тамара Гущина. — Это имя ей давно нравилось и было связано с воспоминаниями молодости: рядом с их селом было большое имение помещика Ерофеева, у которого сына звали Венедиктом. Может, Венедикт и сам по себе ей нравился, были какие-нибудь романтические воспоминания — не знаю. Но мама и мы все — семья, родственники — называли его не Веня, а Вена, потому что Веня, как мама объясняла, это уменьшительное от Вениамина. Вена был всеобщим любимцем: тихий, кроткий, худенький мальчик». «Вена (мы так его звали в семье) своим именем очень был доволен».

«Веня был веселый. Худшее, что он мог сказать о человеке: “Совершенно безулыбчивый” — вспоминает Марк Гринберг. — А сам он как-то замечательно улыбался. Слово “веселый”, надо, конечно, уточнить. Он был совсем не из тех, кто в обществе сыплет анекдотами, хотя вполне мог ценить это в других… Нет, в нем было прекрасное сочетание готовности видеть смешное, улыбаться. Он не так уж много смеялся — скорее именно улыбался, но как бы на грани смеха. Меня эта улыбка завораживала, почти на бессознательном уровне, этого не передать. Какой-то я в ней чувствовал особый знак внутренней музыкальности».

«Легендарную историю об университетском пьянстве Ерофеева со слов «кого-то из Вениных однокурсников» пересказала в своих воспоминаниях Наталья Логинова: «На первом курсе Венедикт Ерофеев стал чемпионом “выпивки” (не помню, как был обозначен в рассказе этот титул). Происходило это в Ленинской аудитории, рядом с кафедрой, ставился стол, на котором были кастрюля с вареной картошкой, банка с килькой, хлеб и бутылки с водкой. С каждой стороны стола садился представитель какого-то факультета. Мне запомнились историк, математик и от филологов — Венедикт Ерофеев. Зрители, они же и болельщики, располагались амфитеатром. По гонгу участники соревнования выпивали по стакану водки, после чего закусывали и начинали беседовать на заданную тему. Через некоторое время гонг повторялся, как и все остальное, и постепенно участники начинали отваливаться. И вот остались математик и Веня. Но после очередного стакана кто-то из болельщиков очень бурно приветствовал математика, тот обернулся и упал со стула. И так Веничка остался один за столом как Чемпион, хотя тоже был “под завязку”».

«Сколько он пил – видит бог, это был способ поддержания себя то ли в напряжении, то ли в расслаблении — не одурманивающий наркотик, а подкрепление <…> Он не шел, глядя в небо. Он видел границу, через которую переступал, когда другие останавливались». <…> Через три года после ухода из университета Ерофеев в записной книжке сочувственно процитирует высказывание Фридриха Ницше: «Я — человек, <…> который ищет и находит все свое счастье в постепенном, с каждым днем все более полном духовном освобождении. Возможно даже, что я больше хочу быть человеком духовно свободным, чем могу быть им». К этой цитате он сделает приписку: «Незаменимо». «Было в нем эдакое ницшеанство, скорее всего, книжного происхождения, усвоенное как маска, тоже в порядке игры, но она, так сказать, приросла», — вспоминает о Ерофееве Людмила Евдокимова. А о роли алкоголя в своей жизни он сам в 1966 году высказался в записной книжке так: «Кто создал наше тело? Природа. Она же и разрушает его каждый день. Кто выпестовал наш дух? — Алкоголь выпестовал наш дух, и так же разрушает и живит его, и так же постоянно».

«Не вино и не бабы сгубили молодость мою. Но подмосковные электропоезда ее сгубили», — отметил Ерофеев в записной книжке 1973 года. «Лет восемь или десять мы жили в железнодорожных тупиках, — лишь самую малость сгущая краски, рассказывал о второй половине 1960-х — начале 1970-х годов и тогдашнем быте Ерофеева и его компании один из ее участников, Игорь Авдиев. — Мы садились в электричку и ехали по старому любимому маршруту, до Петушков. А потом последний поезд загоняли в тупик, и там, в тупиках, приходилось ночевать».

Упоминание про «стопку книг» на тумбочке Ерофеева — это деталь характерная и весьма значимая. Где бы он ни жил, в каких бы трудных условиях ни оказывался, его всегда сопровождало множество книг. «У Ерофеева была удивительная способность русского человека к самообразованию, то есть — способность без учителей начитать огромное количество материала, — рассказывает Алексей Муравьев. — Я думаю, что первоначальный разгон у него был такой сильный, что на этом разгоне он много чего освоил. Читал он постоянно». «Ерофеев не был систематически образованным человеком, однако знал очень много и этим знанием не подавлял. Цену себе знал, но держался с непоказной скромностью», — вспоминает Николай Котрелев. «Чаще всего, когда все были на лекциях, он читал лежа. И все свои знания он приобретал именно так — самоподготовкой и запойным чтением», — рассказывает Виктор Евсеев. «Он всю жизнь читал, читал очень много, — свидетельствовал Владимир Муравьев. — Мог месяцами просиживать в Исторической библиотеке, а восприимчивость у него была великолепная». «У него были большие амбарные тетради, в которые он записывал то, что ему было неизвестно и что он хотел бы узнать, например, списки композиторов, музыку которых он еще не слушал», — рассказывает пианист Януш Гжелёнзка».

«Он без показухи любил классическую музыку, — рассказывает Виктор Куллэ. — С ней у Венечки были свои, абсолютно интимные отношения. Скажем, если я слышал у него Сибелиуса, это значило, что Веня в депрессухе. Музыка на него оказывала прямо-таки наркотическое воздействие. Он получал от нее гораздо больше кайфа, чем от водки. Людей, которые так слушали музыку, я больше не припомню. Пожалуй, сходно чувствовала музыку Наталья Трауберг». «Как-то он меня спрашивает: “А какие у вас есть пластинки?” — вспоминает Алексей Муравьев. — Я ему притащил пластинки. Он стал их перебирать, и меня поразило, насколько он хорошо все это знал. Особенно подробно он знал русскую симфоническую музыку, на слух отличал разные исполнения». «Шостакович, Сибелиус, Малер» — так Ерофеев определил тройку любимых композиторов в интервью Олегу Осетинскому».

«Некоторые мемуаристы удивляются той почти нескрываемой нежности, которую обычно не слишком сентиментальный Ерофеев проявлял по отношению к маленьким детям. «Веня <…> подержал на руках моего сына, обласкав его своим “отличным карапузом”», — вспоминает художник Александр Лазаревич. «Он любил с детками играть. Например, дети все время его почему-то выбирали играть в “ручеек”, — говорит Вячеслав Улитин. — Он с ними такой большой, высокий, а играл в “ручеек”».

«…Всегда была ощутима некая нестыковка, суверенность, отсутствие в присутствии, – пишет Анатолий Иванов. – Словно какой-то незримый экран находился меж ним и окружающими, даже самыми близкими и преданными. Спорить с ним было бесполезно и не нужно. Просто выдавал очередную порцию саркастических и парадоксальных формулировок. Не убеждал, не навязывал своего мнения. Просто знал истину, зримую лишь ему, пребывающему в ином измерении <…> Никогда он не был ясен. Ни вблизи, ни — тем более — издалече».

Книга будет представлена читателям на различных мероприятиях, в том числе, посвященных 80-летию со дня рождения Венедикта Ерофеева.

Предварительная программа встреч:

- 8 октября 19:00. Презентация книги в магазине «Москва».

- 10 октября 19:00. Вечер памяти Венедикта Ерофеева и выставка художника Алексея Неймана в Музее Серебряного века.

- 12 октября 19:30. Pioner Talks в Pioner Bookstore. «Венедикт Ерофеев: посторонний».

- 18 октября 19:30. Веничка vs Венедикт. Мифы и рассказы о Ерофееве. Встреча с читателями в ресторане ДОМ 12.

- 24 октября 19:00. Юбилейный вечер в Центральном Доме Журналиста, посвященный 80-летию со дня рождения Венедикта Ерофеева.

В программе:

• Показ уникальных документальных записей с участием Венедикта Ерофеева;

• Олег Лекманов «Венедикт Ерофеев и поэзия» (вступительное слово);

• Железная дорога в современной русской поэзии (Всеволод Емелин, Сергей Гандлевский, Лев Рубинштейн, Дмитрий Воденников, Андрей Родионов и другие);

• Михаил Свердлов «Венедикт Ерофеев и музыка» (вступительное слово);

• Пианист Януш Гжелензка (Janusz Grzelązka, Польша) исполнит произведения Шопена, которые он играл Венедикту Ерофееву.

- 13 ноября 19:00. В поисках Кремля. Презентация книги «Венедикт Ерофеев: посторонний» в клубе «Китайский Летчик Джао Да».

Комментариев пока нет — ваш может стать первым

Поделитесь мнением с другими читателями!