Больше рецензий

5 сентября 2018 г. 13:26

923

5

РецензияСнег идёт и пройдёт, и наполнится небо огнями.

Пусть на горы Урала опустятся эти огни.

Я прошёл по касательной, но не вразрез с небесами,

в этой точке касания — песни и слёзы мои.

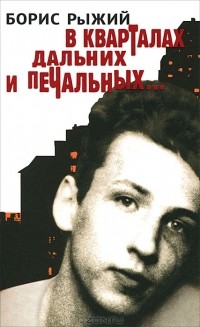

Утро. За окном серая хмарь. В другом месте и в другое время смотрит через стекло Борис Рыжий. Он, «небритый и худой, / <…> / издерганный, но все-таки прекрасный, / надменный и веселый Б.Б.Р, / безвкусицей что счел бы, например, / порезать вены бритвой безопасной», пишет очередной стих.

Ему восемнадцать, он студент, недавно женился, скоро у него родится сын, над ним нависает уже два года как екатеринбургское небо, его окружают екатеринбургские однотипные дома, но в поэзии он ни разу не назовёт свой город Екатеринбургом — только Свердловском. Возможно оттого, что в его «душе еще живет Есенин, / СССР, разруха, домино». Или потому, что ничего хорошего нет в том, что заменили «Ленина / сапожком из замши».

Итак, Борису восемнадцать. В стихах он печален и лиричен. Кажется, слегка осторожен: не поражает неожиданным сочетанием глубоко поэтического и бытового, лишь временами, словно случайно, удивляет словами, которые не ожидаешь встретить, открывая сборник стихотворений. Он пишет: «Смерть хороша по чуть-чуть. По ночам / умирая, под утро воскреснув, за чаем / <...> как-то вдруг понимаешь, что ты воскрес / ненадолго, что первой строкой обманут. / Смерть играет с тобой, как тяжеловес, — / подпуская готовит нокаут». И думается — ему или тебе, — что, пока перед глазами хмурое небо, за спиной серой дымкой витает нечто.

Борису двадцать три. Его стихотворения печатаются в журналах. Его образ балансирует на грани между тонко чувствующим интеллигентом и дворовым хулиганом. Он с лёгкостью швыряет в лицо читателям расхристанные строки: «Херово в городе Свердловске / не только осенью, всегда. / Мою подругу звали Юля — / от предрассудков далеки — / мы пили с ней «Киндзмараули» / в облезлом парке, у реки». И он же, будто шёпотом, признаётся: «Едва живу, едва дышу, / что сочиню — не запишу, / на целый день включаю Баха, / летит за окнами листва / едва-едва, едва-едва, / и перед смертью нету страха».

Борису двадцать шесть. Он лауреат литературной премии «Антибукер». Он принимал участие в международном фестивале поэтов в Нидерландах, в Роттердаме. Говорят, он был весёлым, всегда уверенно держался, за словом в карман не лез. Он писал: «…Я глаза на минуту закрою / и открою потом, и тогда, / обхвативши руками коленки, размышляю о смерти всерьёз».

Если бы Борис Рыжий был жив, сейчас ему был бы сорок один год. Только почему-то сложно представить его живым в это время, но в тех же местах, где так мало осталось от нежно любимых им восьмидесятых, тоска по которым вырвала из него вопрос: «Где ж песни ваши, флаги красные, / вы сами — пьяные, прекрасные, / меня берущие на плечи?», в которых отшумели блатные девяностые — ими веет разве только нежданно, в трамвае, когда напротив садится уркаган, улыбается золотыми зубами, вертит в руках старый мобильник из тех, что ни у кого уже лет пять не встретишь.

Рыжий принадлежит ушедшему времени, Свердловску, полусказочному, наполненному его воспоминаниями и свежими впечатлениями. Балансируя между тем, что было, и тем, что есть, в своей поэзии он отчаянно не смотрит в будущее, ведь «бесконечность прошлого, высвеченного тускло, / очень мешает грядущему обрести размах». Но и в настоящем он не чувствует себя довольным, не зря пишет: «Мне в поколеньи друга не найти, / но мне не одиноко на пути. / Отца и сына за руки беру — / не страшно на отеческом ветру», перекидывая временной мост через себя самого. Сложно поверить в безрадостные слова об одиночестве, глядя на фотографии Рыжего с друзьями, читая его стихи, посвящённые им, и их воспоминания. Но одиночество прячется в строках Рыжего, и не скажешь подчас, напускное оно или истинное. Страница за страницей оно не появляется, а потом выстреливает дробью слов. Иногда полуигриво, так, что сразу не поймёшь, не придаёшь ли случайно строкам большее значение, чем в них вкладывал поэт, когда писал: «Важно то, что в те минуты, / так сказать, сердечной смуты / абсолютно, абсолютно, / нет, никто мне не помог». А временами тяжело, словами выбивая воздух из лёгких. «Было б с кем попрощаться / да откуда уйти», рассуждает он для того, чтобы через годы переиначить свои же строки раз: «От страха чтобы задыхаться, / вполне от ужаса дрожать, / и — никого, с кем попрощаться, / кого обнять», и другой: «Не страх, не боль меня смущали, нет. / Мне просто было не с кем попрощаться… / И падал за окошком белый снег…»

Своими стихами Рыжий невольно наталкивает на раздумья: так ли он менялся в душе? Пока лиричные юношеские строки уступали место гораздо более резким, приблатнённым, иногда матерным, пока сочетание сентиментального и бытового, сдобренного крепкими словами, перерождалось во что-то глухое и тоскливое, характерное для последнего года жизни, за всем этим стоял он сам, Борис Рыжий: «Я — есть мир. Не для вас. Для меня это важно. / Я родился, умру... И уже не воскресну. / И мне не плевать, мне действительно страшно».

В каждом своём стихе Борис неизменно несёт музыку, нанизывает слова на мелодию, расставляя паузы в нужных местах, зачастую отмечая неверное ударение над словом «музы́ка», обращая часто внимание на трубачей и скрипачей в особенности. «А разве нужен только мрак, / чтоб сделать горькою улыбку? — спрашивает он. — Ведь скрипка плачет просто так, / а мы с тобой жалеем скрипку». И звук рыдающей скрипки вплетается в атмосферу серого Свердловска вместе с почти ангельским образом скрипача:

Скрипач — с руками белоснежными,

когда расселись птицы страшные

на проводах, сыграл нам нежную

музы́ку — только нас не спрашивал.

В каком-то сквере, в шляпе фетровой —

широкополой, с черной ниточкой.

Все что-то капало — от ветра ли —

с его ресницы, по привычке ли?

<…>

— Едино — ноты ли, вороны ли, —

он повторял, — когда вы умерли.

Снова и снова Рыжий упоминает смерть, будто мысли о ней преследуют его неотвязно. И он осознаёт это, понимает, сколько боли и грусти таится в его строчках. «Вот бы кто с любовью, / чтоб меня спасти, — просит он, — тихо к изголовью / — Господи, прости! — / просто сел, родные, / что-то нашептал, / чтоб совсем иные / я стихи писал». Вот только от этого мимоходом озвученного призыва проку никакого. И Рыжий сам это знает, лишь «со скукой, с отвращеньем» мешает «в строчках боль и бред» и продолжает блуждать по бесконечному лабиринту Свердловских дворов, над которыми неизменно горит звезда, по Рыжему, одна из трёх составляющих жизни наряду со смертью и поэзией. Звезда как источник света, как нечто высшее — может, судьба, а вероятно, Бог, которого часто Рыжий упоминает в стихах, даже признаётся: «И так мне кажется, что понимаю Бога, / вполне готов его за все простить: / он, сгусток кротости, не создан мыслить строго — / любить нас, каяться и гибнуть, может быть». Бог наделён в поэзии Рыжего человеческими качествами, и всё божественное снижается, сдобренное цинизмом, когда Борис — играючи — пишет: «В кладовке ангел будет жить — / и станет дочь смотреть в глазок, / как ангел писает в горшок». Религиозности в его стихах нет ни на грош, а Бог настолько несчастен, насколько сам поэт, насколько могут быть удручены люди.

В своих стихах Рыжий словно стоит на пороге, но не может его перешагнуть, колеблется, то возвышает себя после смерти до ангела, впрочем, оставляя его привязанным к реальности, заявляет: «А мы, наступая на брюки и крылья с трудом волоча, всей шоблой пойдем по округе, по матери громко крича», то принижает, обещая: «Не гляди на меня виновато, / я сейчас докурю и усну — / полусгнившую изгородь ада / по-мальчишески перемахну».

Если спросить у человека, хоть сколько-то знакомого с творчеством Бориса Рыжего, что представляет из себя этот поэт, вряд ли можно многое услышать, зато обязательно будет упомянуто, что Рыжий повесился. И сказано, что жизнь-то неплохая у него была, но на стихи посмотришь — и начинаешь понимать, почему он покончил с собой.

В самом разгаре девяностые. Рыжий балансирует на пороге, вид у него слегка грустный, но отчасти удалой, он дерзко рассуждает: «Убить себя? Возможно, не кошмар, но / хоть повод был бы, такового нет. / Самоубийство — в восемнадцать лет / еще нормально, в двадцать два — вульгарно». Рыжий здоров, весьма успешен, признан, имеет семью и работу, друзей, но чего у него нет, так покоя. Это особо ярко выражается в банально-бытовой зарисовке, наполненной то ли всё же надеждой, то ли, учитывая финал жизни Бориса, решением отстрочить неизбежное: «С антресолей достану «ТТ», / покручу-поверчу — / я еще поживу и т.д., / а пока не хочу / этот свет покидать, этот свет, / этот город и дом. / Хорошо, если есть пистолет, / остальное — потом». Верно, Рыжего успокаивало знание, что когда-нибудь он сможет шагнуть за порог сам, не отвернувшись, будто его не замечая, пока не настанет время, когда вынесут вперёд ногами, и не дожидаясь, когда кто-то столкнёт его, как многих рано ушедших из жизни знакомых?

Но Рыжий не романтизирует смерть. «Жизнь часто прелестная штука, / а смерть безобразна всегда», уверяет он. Вот только, сколько он об этом ни говорит, ему самому, человеку, который искренне любит родных и близких, который умеет замечать красивое, который может веселиться, не становится легче: «Смерть — печальна, а жить — не могу». Оттого ли, что он видит «грязь одну да кровь». Или оттого, что «снег хрустит под ногою. / Снег бинтует кровавую морду планеты». А может потому, что:

С мертвой куколкой мертвый ребенок

на кровать мою ночью садится.

За окном моим белый осколок

норовит оборваться, разбиться.

«Кто ты, мальчик? — Я девочка, дядя.

Погляди, я как куколка стала...

— Ах, чего тебе, девочка, надо,

своего, что ли, горя мне мало?»

«Где ты был, когда нас убивали?

Самолеты над нами кружились...

— Я писал. И печатал в журнале.

Чтобы люди добрей становились...»

Возникает жутковатое чувство преследующей — Рыжего или, может, тебя самого? — вины, которое только сильнее проявляется в поздних стихах Бориса, вины не за то, что совершил, а за то, чего не сделал, за то, что просто жив. «Боже, как себя порою жалко, — пишет он, — надо жить, а я лежу и плачу». И Рыжий рыдает своими стихами.

Многие современные критики признают его лучшим поэтом эпохи, который ни в коем случае не исчерпал себя — мог бы создать ещё много всего потрясающего, вот только творчество его на земле не удержало: «Стихи мои мне не могли помочь, и / я с каждой новой строчкой умирал», так же, как не удержала ни семья, ни друзья. Потому что, как бы весел и доволен жизнью в какие-то моменты он ни был, потом всё равно писал: «Стой, смерть, безупречно на стреме. / Будь, осень, всегда начеку. / Все тлен и безумие, кроме — / (я вычеркнул эту строку)». И в этих словах, как и во всей поэзии Рыжего, сквозит обезоруживающая искренность, пугающая, потому что сложно представить, как можно было бы, находясь на его месте, раскрыть душу нараспашку, признаваясь в слабостях, но при этом держаться по-молодецки.

В поэзии Рыжего грубость сочетается с лиричностью и начитанностью. Он лихо пишет:

Уркаган, разбушлатившись, в тамбуре

выбивает окно кулаком

(как Григорьев, гуляющий в таборе)

и на стеклах стоит босиком.

Долго по полу кровь разливается.

Долго капает кровь с кулака.

А в отверстие небо врывается,

и лежат на башке облака.

Я родился — доселе не верится —

в лабиринте фабричных дворов

в той стране голубиной, что делится

тыщу лет на ментов и воров,

употребляет жаргонизмы, просторечную «тыщу» и «башку», рядом же поэтично-экспрессивно «врывается небо», а урбанистический ландшафт оказывается романтическим «лабиринтом фабричных дворов». Часто Рыжий, осознанно или, может, случайно, цепляет на строки известных поэтов свои слова. Он предлагает «с самоотдачей / пить за шумиху, за успех», навевая мысли о своём тёзке Пастернаке. Снижает весь лермонтовский пафос строками: «Выходил один я на дорогу, / чуть шатаясь, мотор тормозил», и «Пьет пиво из литровой банки, / как будто в пиве есть покой». Лукаво припоминает Есенина: «Опускайтесь с подружкой в кабак, словно в трюм, / пропустить пару стопочек пунша». Мнёт под себя строки Блока: «Я говорил ей небылицы: / Умрем, и все начнется вновь. / И вновь на свете повторится / Скамейка, счастье и любовь», а после ещё сильнее подчёркивает свои различия с ним: «Простим былому хулигану — / что там? — поэзию и мрак».

Рыжий, лишённый суеверности, говорит о смерти легко: то просит после своей кончины вставить определённые строки в эпиграф, то завещает похоронить его «на безымянном кладбище свердловском», где лежит «земная шваль: бандиты и поэты». Неясно лишь, почему он столько держался за жизнь, но, в конце концов, всё-таки не выдержал. «Ты умер бы давным-давно, — писал он, — когда б не верил ты, / что стоит пристальней взглянуть, / и все увидят ту, / что освещает верный путь, / неяркую звезду». И если оберегала его от смерти та самая звезда — судьба, предназначение, Бог, — то почему она погасла? Никто из друзей поэта не даст ответ на этот вопрос, ни одна статья не прольёт свет на причины самоубийства, даже поэзия, и та будет только намекать: «Все мы здесь братья, / мы просто устали».

Стихи Рыжего проникнуты неизменной тоской, больше светлой — от огней свердловских фонарей, или сияния звезды, или отблеска невинно-белого снега, — но иногда наполняющейся серостью безнадёжности или мраком смерти. И именно эта тоска делает его поэзию душераздирающей и отличной от других. И именно эта тоска рвёт сердце и жрёт душу, когда в хмурое утро с томом стихов Рыжего в руках думаешь о том, что в другое время в другом месте он писал стихи и чувствовал то же самое или что-то очень похожее.

Жаль, Рыжий знал, что «нужно убить себя, / чтобы убить тоску».