Больше рецензий

23 октября 2021 г. 20:41

3K

4.5 Любовь к жизни

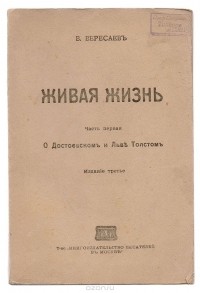

РецензияЧем больше читаю произведения, в которых сравнивают творчество Толстого и Достоевского, тем сильнее убеждаюсь, что все видят литературу по-разному - не только обычные читатели, но и профессионалы. Третья книга и вновь совсем иной взгляд, причем тут мысли отчасти прямо противоположны мнению Д. С. Мережковского. Например, в книге Дмитрий Мережковский - Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники говорилось, что Лев Николаевич боялся смерти, здесь же автор утверждает, что смерть для Толстого естественна как продолжение жизни и боялся он не окончания существования, а в целом его бессмысленности.

Если Мережковский оценивал больше религиозные воззрения авторов, то Вересаев сконцентрировался на теме жизни, ее восприятии и то, как писатели по-разному относятся к «изначальному» человеку. Для Достоевского, по мнению автора этой книги, жизнь - прежде всего мучения, человеку свойственно прирожденное зло и свобода для его героев - это возможность выпустить своих дьяволов на волю, да и вообще, если нет бессмертия, то жить и незачем. Для Толстого же биение жизни ярко, жизнь - это счастье, лишь неправильное жизнеустройство ведет к несчастью людей и его-то как раз требуется изменить, вернуться к естественной гармонии природы. Правда, в последних главах Вересаев отмечает такую особенность творчества Толстого, как изначальное нежелание писать о «темных пятнах» жизни, и если в первых книгах все весьма радостно, то чем старше становится граф Толстой, тем больше на страницах его произведений появляется горестей и несправедливости мироустройства. Тут стоит отметить, что, сравнивая творчество классиков, автор данной книги выборочно относится к библиографии что Федора Михайловича, что Льва Николаевича, например, почти нет князя Мышкина и Сонечки Мармеладовой, а у Толстого позднее творчество лишь ненадолго мелькает при обзоре персонажей, хотя в целом Вересаев рассматривает не только крупные романы, но и небольшие рассказы.

Дабы не пересказывать идеи автора, приведу особо понравившиеся мне цитаты

Мелкие рассказы Достоевского. Основа всех их одна: в мрачной, безлюдной пустыне, именуемой Петербургом, в угрюмой комнате-скорлупе ютится бесконечно одинокий человек и в одиночку живет напряженно-фантастическою, сосредоточенною в себе жизнью.

Связи с широкою и таинственною жизнью мира в душе человека нет. Нет также в его душе и естественной связи с другими людьми, с человечеством. Труднее всего для этого человека-одиночки вообразить, как можно из себя любить людей или даже просто «быть благородным».

Человек органически не способен любить людей — это на все лады повторяют разнообразнейшие герои Достоевского.

И уже прямо от себя Достоевский в «Дневнике писателя» пишет: «Я объявляю, что любовь к человечеству — даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой»

Раз же нет этой толкающей силы, раз человеку предоставлено свободно проявлять самого себя, — то какая уж тут любовь к человечеству! Нет злодейства и нет пакости, к которой бы не потянуло человека. Мало того, только к злодейству или к пакости он и потянется.

В душе человеческой лежит дьявол. Великое счастье для жизни, что его удерживает в душевных глубинах тяжелая крышка, которой название — бог.

Как нет внутри человека сил, способных поднять его хоть немного выше дьявола, — так нет внутри его и сил, дающих возможность смотреть без непрерывного ужаса в лицо неизбежной смерти. Единственная возможность жизни, это — полное уничтожение смерти, т. е. личное бессмертие. Если же нет людям бессмертия, то жизнь их превращается в одно сплошное, сосредоточенное ожидание смертной казни. «Это — чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть.

Человек беден безмерно. Это одинокий беспомощный калека с перебитыми ногами, и бог ему необходим, как костыль. Иначе он сейчас же свалится. Человек лишен всякого живого чувства, свободно идущего изнутри. И не только лишен, — он даже не в состоянии представить себе возможности такого чувства.

В его же мире, если нет человеку бессмертия, то есть только взаимная ненависть, злоба, одиночество и мрак. «Самоубийство, — говорит Достоевский, — при потере идеи о бессмертии становится совершенно и неизбежно даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами» (так и сказано!).

Какое-то глубокое, неслучайное бессилие разъедает у Достоевского всех людей, дерзающих проявить самостоятельное свое хотение. Как в отчиме Неточки Незвановой, в них все время происходит «отчаянная, лихорадочная борьба судорожно-напряженной воли и внутреннего бессилия».

Да потому что на живое самостоятельное хотение ни у кого из них мы не видим даже намека. Кто из упомянутых героев действительно цельно, широко и свободно проявляет себя? Никто. Никто не живет. Каждый превратил свою живую душу в какую-то лабораторию, сосредоточенно ощупывает свои хотения, вымеривает их, сортирует, уродует, непрерывно ставит над ними самые замысловатые опыты, — и понятно, что непосредственная жизнь отлетает от истерзанных хотений.

Чуткий, благородный, самоотверженный Раскольников совершает бессмысленнейшее, никому не нужное убийство единственно для опыта над собою: посмеет ли он «переступить черту»?Из темных углов, из «смрадных переулков» приходят женщины — грозные и несчастные, с издерганными душами, обольстительные, как горячие сновидения юноши. Страстно, как в сновидении, тянутся к ним издерганные мужчины. И начинаются болезненные, кошмарные конвульсии, которые у Достоевского называются любовью.

Глубокое отъединение, глубокая вражда лежит между мужчиною и женщиною. В душах — любовь к мучительству и мученичеству, жажда власти и жажда унижения, — все, кроме способности к слиянному общению с жизнью.

Подпольный человек пишет: «В мечтах своих подпольных я иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненавистью и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом».

Жадно цепляясь за жизнь, человек все время чувствует в глубине души, что жить он не только не способен, а просто не достоин.

Любить бога только ради него самого, без гарантированного человеку бессмертия… За что? За этот мир, полный ужаса, разъединения и скорби? За мрачную душу свою, в которой копошатся пауки и фаланги? Нет, любви тут быть не может. Тут возможен только горький и буйный вопрос Ипполита:

«Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело?»

Тут возможно только мятежное решение Ивана Карамазова: «Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутомленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав».Да, страдание, страдание, страдание! Вот истинное бродило, очищающее и просветляющее жизнь. Вот что делает человека прекрасным и высоким, вот что дает ему счастье.

Подросток называет сестру свою Лизу «добровольною искательницею мучений». Так можно назвать всех без исключения героев Достоевского. Все они ищут мучений, все рвутся к страданиям. «Страдание-то и есть жизнь». Отнять страдание — исчезнет жизнь, и останется такая пустота, что страшно подумать.

Достоевский вообще «любит» людей. Он все им готов простить, в самых глубоких «безднах падения» способен находить «искру божию». Но что-то шаткое и непрочное ощущается в его порывистой, истерической любви. Лицо пламенного человеколюбца то и дело вспыхивает брезгливою ненавистью, губы злобно подергиваются, глаза начинают подмигивать с нехорошею улыбкою. Еще законнее можно приложить к Достоевскому отзыв Толстого о Тургеневе: «нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых он бранит, а не жалеет».

Таков у Достоевского злобно-пасквильный образ великого писателя Кармазинова, с намеренно-прозрачными намеками на Тургенева. Таковы у него повсюду нигилисты и «революционеры» — невероятно глупая и презренно-пошлая сволочь. Таковы, наконец, — все инородцы. И это особенно странно видеть именно у Достоевского: он так много говорит о «всечеловечности» русского человека, о его способности и призвании «вместить в свою душу с братскою любовью всех наших братьев». Инородцы Достоевского все сплошь — непроходимо тупы, пошлы, вообще, представляют какую-то низшую расу. Прямо перлами среди них кажутся два старичка доктора из немцев (в «Униженных и оскорбленных» и «Братьях Карамазовых») — очень глупые, карикатурно-педантические, но, по крайней мере, с добрыми душами. Дальше же нескончаемою вереницею тянутся «гниленькие жидки», «гаденькие полячки», злобные чухонки и немки, поганые француженки. Альфонсинки. Доходит положительно до курьезов. В «Подростке» фигурирует умный, глубокий и интересный Крафт, — и Достоевский отмечает, что он не немец, а русский. Гаденький же и наглый мерзавец Ферфичкин в «Записках из подполья» оказывается — «из русских немцев».

Если мы теперь возьмемся за «Записки из мертвого дома», то получим впечатление, как будто писал их совсем другой человек. Ровным, мягким и любовным светом освещены здесь одинаково все люди; здесь действительно «вмещены в душу с братскою любовью все наши братья». Нет эллина, иудея. Не только кавказцев, не только поляков, — даже «жида» сумел здесь Достоевский с любовью вместить в свою душу. И какого еще жида! Нахального, хвастливого и трусливого ростовщика Исая Фомича. «Блаженнейший и незабвенный Исай Фомич», — отзывается о нем Достоевский, с мягкою улыбкою вспоминая его незлобливое добродушие и комично-самодовольную хвастливость....

Как объяснить, что "Записки из мертвого дома" так странно и необычно выделяются из остальных произведений Достоевского? Я могу объяснить только одним. Здесь задачею художника было описать действительно виденное и пережитое, эта задача все время держала его близко к жизни, не давала ему уйти в мрачные глубины его духа, чтоб там соответственно претворить жизнь. И вот - подошла вплотную к живой жизни даже такая угрюмо отъединенная душа, и ясная, строгая правда этой жизни осияла душу.

Мир светел. Он весь полон единым, непрерывным трепетом жизни. Счастливым ответным трепетом полна и душа человека.

«Чего хотеть, чего желать? — пишет Толстой в «Люцерне». — Вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все благо!»

Чем сильнее в человеке трепет жизни, чем больше у него счастья, тем выше и прекраснее становится человек, тем глубже и полнее понимает он «все, что стоит понимать в жизни».Иногда положительно начинает казаться, что Толстой сознательно рисует «смысл добра» в таких уродливых формах, что он как будто прямо хочет сказать читателю: нет, смысл жизни — в чем угодно, только не в добре!...

Жить в добре и самоотвержении большинство героев Толстого совершенно неспособно. Но есть и такие, которые непрерывно живут в добре и самоотвержении. Отношение к ним художника Толстого не менее знаменательно.

...

Но в глубине своей души, чем ближе он узнавал своего брата, тем чаще и чаще ему приходило в голову, что эта способность деятельности для общего блага, может быть, и не есть качество, а напротив, недостаток чего-то, не недостаток добрых, честных, благородных желаний и вкусов, но недостаток силы жизни, — того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляющихся путей жизни выбрать один и желать этого одного.Толстой-художник прямо не в состоянии понять, как может самоотречение совмещаться с живою жизнью. Только полно и широко живущий человек способен у него к действительной, ненадсадной любви и самопожертвованию. Если же нет в душе широкой жизни, если человек, чтоб любить других, старается «забыть себя», — то и сама любовь становится раздражающе-вялой, скучной и малоценной. ..

Мы уже видели: кто у Толстого живет в любви и самоотречении, у того художник выразительно подчеркивает недостаток силы жизни, недостаток огня....

Какой-то есть в Толстом органический дефект, делающий его неспособным рисовать образы людей, жизненно живущих в любви и самоотречении. Пробует, и вот — либо живые образы мертвых людей, либо мертвые образы людей будто бы живых.Ничем несокрушимая вера в светлое существо человеческой души — это одна из самых характерных особенностей Толстого.

...Эта-то вера лежит в основе и его позднейшего учения о непротивлении злу. Только ею можно объяснить то упорство, ту странную слепоту, с которою Толстой возражает против очевидности. Ею только можно объяснить знаменитое письмо к Александру III, которое в 1881 году пишет пятидесятитрехлетний старик, по-детски верящий в силу добра. И ею же только можно объяснить, например, недавнее письмо по поводу ареста его секретаря Гусева.В браке с Карениным Анна была только матерью, а не женою. Без любви она отдавала Каренину то, что светлым и радостно-чистым может быть только при любви, без любви же превращается в грязь, ложь и позор. Живая жизнь этого не терпит. Как будто не зависимая от Анны сила — она сама это чувствует — вырывает ее из уродливой ее жизни и ведет навстречу новой любви. Если бы Анна чисто и честно отдалась этой силе, перед нею раскрылась бы новая, цельная жизнь. Но Анна испугалась, — испугалась мелким страхом перед человеческим осуждением, перед потерею своего положения в свете. И глубокое, ясное чувство загрязнилось ложью, превратилось в запретное наслаждение, стало мелким и мутным. Анна ушла только в любовь, стала духовно-бездетною «любовницею», как раньше была только матерью. И тщетно пытается она жить своею противоестественною, пустоцветною любовью. Этого живая жизнь также не может терпеть. Поруганная, разорванная надвое, она беспощадно убивает душу Анны.

Загадка смерти, несомненно, остро интересует Толстого. «Какой в жизни смысл, если существует смерть?» В процессе своих исканий почти все герои Толстого проходят через этот этапный пункт. Но никогда сам художник не застревает на этом пункте, как застряли Тургенев или Достоевский.

Однажды Конфуция спросили: «Как надо служить духам, и что такое смерть?» Мудрец ответил: «Когда не умеют служить людям, то где же уметь служить духам. Когда еще не знают, что такое жизнь, то где же знать, что такое смерть». Удивительная мысль эта близка и родна душе Толстого. Разрешения загадки смерти он все время ищет в разрешении загадки жизни.

Цели эти настолько недоступны человеку, что даже само добро, истинное добро, бывает результатом его деятельности только тогда, когда человек не ставит себе добро целью.

Николай Ростов хозяйничает в деревне. «Когда жена говорила ему о заслуге, состоящей в том, что он делает добро своим подданным, он сердился и отвечал: «Вот уж нисколько; для их блага вот чего не сделаю. Все это поэзия и бабьи сказки — все это благо ближнего». И должно быть, потому, что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что-нибудь для других, для добродетели, все, что он делал, было плодотворно».Живи для себя, не думай о других и о добродетели — и дело твое будет плодотворно, будет необходимо для жизни… Это значит: не нужно, чтоб тебя механически вело узкое, намеренное добро — оно только сушит, обесцвечивает душу, и потому ничего не дает для жизни. Задача твоя: органически развивать себя из самого себя, проявлять ту радостную, широкую, безнамеренную жизнь, которую заложила природа в тебе, как и во всех живых существах. Только живи подлинною своею сущностью, и само собою придет единение с миром, придет добро. Об этом уж без нас позаботится природа, благая и мудрая, которую не нам учить и не нам направлять.

Кто готов принять жизнь лишь под условием устранения из нее ужасов и страданий, — тот никогда не сможет принять жизни. Всегда в жизни будут и ужасы, и страдания, никогда жизнь не скажет человеку: «Вот, страдание устранено из мира, — теперь живи!» Жив только тот, кто силою своей жизненности стоит выше ужасов и страданий, для кого «на свете нет ничего страшного», для кого мир прекрасен, несмотря на его ужасы, страдания и противоречия. И как бы будущее ни было светло, принять его сумеет только тот, кто умеет принимать настоящее.

Но в таком жизнеприятии есть один чрезвычайно опасный уклон; попасть на него легко. Если жизнь прекрасна и благообразна, если прекрасна она даже в «безвинности ее страданий», — то зачем добывать лучшую жизнь? Отчего с тихою радостностью не принимать ее такою, какая она есть?

На этом же уклоне немалое время стоял и сам Толстой. Он тоже слишком желал видеть во всем благообразие и счастье. Чтоб удержать это благообразие, он бессознательно старался обманывать себя и закрывал глаза на многие темные стороны жизни. В «Первой ступени» Толстой делает характерное признание: «Когда я писал романы, то тогда для меня необъяснимое затруднение, в котором я находился, заключалось в том, чтобы изобразить тип светского человека идеально хороший, добрый и вместе с тем такой, который был бы верен действительности».

В «Войне и мире» воздух вокруг героев кажется чистым и ясным; лишь собственными побочными изысканиями мы можем установить, что автор, подобно Платону Каратаеву, не хочет смотреть на то, что нарушает благообразие жизни. В «Анне Карениной» уж не то. Художник все еще старается удержаться на своей позиции, старается видеть гармонию в наличном мире. Но в глубине его души, пока еще несознаваемо для него самого, — беспокойство и смятение. Взявшись неизвестно откуда, по светлому миру скользят темные, оскорбляющие глаз тени. Помимо воли художника, в милом ему Левине проступает отталкивающий кулак-мещанин, поэзия его жизни с Кити, как сальными пятнами, загаживается мещанством. Левин старается оправдать себя, подыскать благородные основания для своей жизни; он говорит Стиве: «Нет, если бы это было несправедливо, я бы не мог пользоваться этими благами. Мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват». Но, глядя со стороны, мы видим, что он уже чувствует себя виноватым и что прав его умирающий брат, жестко говорящий ему: «Просто, тебе хочется показать, что ты не просто эксплуатируешь мужиков, а с идеей».

Подводя итог, я рекомендую это произведение любителям классики, особенно почитателям Толстого и тем, кто не может понять, что именно их смущает в книгах Достоевского. Идеи Вересаева весьма интересны и обоснованы цитатами, после этой книги хочется продолжить знакомство и с другими произведениями, подкупает его жизнелюбие и взвешенный человеколюбивый подход.

Спасибо HighlandMary за рекомендацию этой книги

Комментарии

Серьёзно ты за тему взялась:) Часть 1, а следующая будет?

Я часто читаю книги "связками", близкие по теме книги стараюсь компоновать,сравнивать разные точки зрения. Но эта была последняя про титанов наших, теперь иные будут)

Вторую часть не стала читать, там уже о Ницше

Классная картинка, Федор Михайлович с крестом - просто красавчик)

Да) Вообще там ещё и черт есть,вот такой полный вариант

"Чёрт" на Ленина похож, или мне кажется?

И мне так показалось;))

Бес, один из :-)

Это кажется смешным до тех пор, пока тебе в твоём ЖК обещали построить два сада и школу, а вместо них влепили церковь в пешей доступности (у меня их аж две, до одной 5 минут, до второй - 10), а сады, школы, больницы - это ж не важно, когда-нибудь потом.

Смешного мало, конечно, но в целом отражает взгляд Достоевского (в том числе и поэтому он мне не близок).

А как тебе уличный плакат на праздник День Учителя, на котором фото патриарха и приведена его цитата. Видно нет у нас учителей, достоиных быть на плакате и цитат подходящих не наберётся :( Хотя может у учителей не было бы денег на плакат, все ведь покупается и надо воспринимать лишь как рекламу это.

Думаю, Фёдор Михайлович был бы не против строительства больниц, школ и детсадов, которые завещал распространять Ленин :) А церковь сейчас лезет во все сферы, в том числе и образования, желательно начиная с детсадов. Никакие плакаты с фейсом нашего патриарха не рассматриваю, меня это всё очень расстраивает. А тем более, после того как неоднократно видела, как в церкви относятся к прихожанам, так туда и вообще не хочется идти.

Галя, очень интересная рецензия!

Эта книга у нас обязаловкой была в университете. Но какой, скажите, Вересаев в 20 лет?))

Здорово, что такие книги проходят в университетах!Интересно, как преподаватель о ней отзывался,согласен ли был с автором? А у меня вообще не было литературы в институте, так что завидую)

Ну, литература в вузах преподается только на специализированных филологических факультетах.

Преподаватель был большой любитель Достоевского, а Вересаеву все-таки ближе идеи Толстого))

Видела у тебя еще одну цитату:

Ну не знаю, может, на то время эта мысль была актуальной. Да, они разные, но мне почему-то близки оба. Понятное дело, что не все произведения одинаково, и не в одни и те же жизненные периоды.

Близки в каких именно вопросах?;) Например, близка ли мысль, что люди изначально грешные,порочные существа и лишь вера в Бога,бессмертие придает смысл жизни?Или люди рождены для счастья и лишь неправильные условия жизни нарушают естественную гармонию их существования? Если я верно понимаю Вересаева, именно это отличает друг от друга писателей.

Хотя, конечно, думаю жизнь не чёрно-белая и жестское деление не верно

В эмоциональных :-) Причем речь не об эстетических эмоциях, о которых пишет Вересаев, а обычных, человеческих. Современным людям очень трудно мыслить в категориях того времени. И Достоевский, и Толстой были верующими людьми, и у каждого с Богом были сложные отношения. Для большей части наших современных соотечественников Бог - понятие абстрактное, даже для воцерковленных. Поэтому я могу применять к героям в основном этические и понятные мне категории. Образно выражаясь, Толстой и Достоевский - инь и ян русской литературы, и я в своем сердце не могу разделить. И тот, и другой - большие мастера психологизма. И мне интересны как Наташа Ростова, так и Настасья Филипповна. Как Катюша Маслова, так и Сонечка Мармеладова. И что больше всего меня восхищает - эти образы настолько многогранны, что в каждое прочтение раскрываются по-разному, в зависимости от возраста, бэкграунда и даже настроения.