Больше рецензий

10 февраля 2022 г. 10:02

1K

4.5 Человек и эпоха

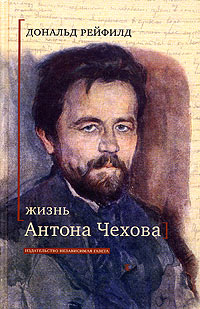

РецензияВесьма познавательная книга, хотя, если вы не фанат Чехова, то она покажется несколько затянутой, так как, на мой вкус, излишняя информация о семье и женщинах Антона Павловича несколько портят впечатление. При этом творчество писателя тут, конечно, анализируется, но насколько можно верить биографу - отдельный вопрос. Возможно, вновь сказывается личное восприятие, но, например, аннотация рассказа «Жена» с моей точки зрения настолько не соответствует реальной проблематике сюжета, что начинаешь с недоверием воспринимать и остальные трактовки Дональда Рейфильда.

Несмотря на то, что приводится множество цитат из личной переписки Антона Павловича и его корреспондентов, все же образ писателя по-прежнему весьма неоднозначный. Возможно это и хорошо, читатель будет пытаться сам заполнить пробелы и обратится к иным источникам (например, к сборнику писем Чехова или к мемуарам его современников), но все же подобное мешает мне поставить высший балл прочитанному. Есть и откровенно лишние, на мой взгляд, подробности, ведь желание лучше узнать писателя не дает основание вытаскивать на свет божий достаточно интимную переписку. Особенно не повезло в этом плане старшему брату Чехова, чьи весьма вульгарные высказывания стали достоянием общественности. Вообще интересно заметить, что не один раз в тексте проскакивает просьба «порви письмо» или, например, рассказ о том, как Левитан просил все его письма уничтожить, но все же они до нас дошли, что опять подкрепляет мое некомфортное впечатление от чтения приватной переписки, особенно касающейся каких-то сугубо частных подробностей. А данная книга весьма ими грешит – например, содержит большое количество посланий, которыми обменивался Чехов со своими приятельницами, читать их было откровенно скучно, да и к чему мне знать многочисленные имена поклонниц писателя или его любовниц?

Намного интереснее было узнать в целом о той эпохе, когда жил и творил Антон Чехов, об общественных настроениях, об идеях, которые волновали людей. В книге хоть и немного, но все же дается об этом представление, особенно обращается внимание на такие темы, как цензура, массовый голод крестьян и те шаги, которые предпринимались добровольцами и правительством для спасения людей от гибели.

В популярные издания начала вмешиваться политика. Цензура в том году стала столь суровой, что журналы, в которых Антон напечатал свои первые вещи, оказались под угрозой закрытия. Журнал «Свет и тени» был приостановлен на полгода из-за рисунка на обложке, изображавшего виселицу, сооруженную из перьев и чернильниц. Надпись под ним гласила: «Наше оружие. Для разрешения насущных вопросов».

Именно под началом Лейкина, да еще при жестком попечительстве цензуры, Чехов стал вырабатывать в себе способность к упругой, ироничной фразе, живому диалогу и выразительной сжатости текста.

Цензор вычеркнул чеховскую мораль: «Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте!»

Полиция же в тот вечер наложила на театр штраф за недозволенное публичное сборище.

В августе 1897 года с визитом в России побывал французский президент; обновленное французско-русское соглашение теперь запрещало пересылку по почте русских печатных текстов, дабы предотвратить проникновение в Россию подрывной литературы. Все написанные Чеховым тексты или прочитанные им корректуры должны были иметь вид письма.

Чехов предложил рассказ в «Северный вестник», и, к удивлению автора и редактора, цензор не изменил в нем ни слова, несмотря на политически недопустимую тему массового голода.

1891 год в России был неурожайным; наступившая зима грозила крестьянам голодом, но правительство пресекало частные инициативы по оказанию помощи. Консервативное «Новое время» одним из первых опубликовало призыв к немедленным действиям. В ноябре крестьяне уже питались сеном; масштабы бедствия ширились. Антон начал активную кампанию помощи голодающим. Маша в гимназии организовала сбор пожертвований. Лика Мизинова не пожалела 34 копеек, Дуня Эфрос дала рубль и попросила расписку. Сунорин, обеспокоенный страданиями крестьян в родной Воронежской губернии, уже не обвинял их в неумении вести хозяйство и даже действовал сообща с газетами-конкурентами. Его дети великодушно уступили карманные деньги. Антон собирал пожертвования по друзьям; в Петербурге ему помогал Павел Свободин. (Судя по записным книжкам Чехова, коллеги-врачи давали рубли, писатели – копейки, а Литературный фонд с 200 тысячами капитала отказался дать ссуду в 500 рублей.)

Антон случайно узнал, что поручик Егоров, бывший Машин поклонник, с которым Чеховы поссорились восемь лет назад, занимает пост земского начальника в Нижегородской губернии и ведет активную борьбу с голодом. Он открывал детские столовые и использовал собранные пожертвования, выкупая у крестьян лошадей. Таким образом крестьяне получали деньги на пропитание и покупку зерна, а лошади содержались до весны, чтобы затем быть проданными в кредит крестьянам.

Суворин был не в духе, поскольку такое либеральное предприятие, как помощь голодающим, было выше его понимания. Чехов уговаривал его поехать в Воронеж, чтобы вместе убедить тамошнего губернатора организовать аналогичное нижегородскому «лошадиное» дело. Помощь голодающим в Воронеже, как и в Нижнем, была налажена несообразно: хотя крестьян наделяли зерном, печами и топливом, лошади, скупленные у них, остались без корма. В кампании приняла участие родная сестра Суворина, Анна Сергеевна, однако сам он считал поездку бессмысленной. Пожалуй, впервые это вызвало у Антона раздражение.... К середине февраля голод в России унес не менее миллиона крестьянских жизней: помощь пришла слишком поздно.

Хотя со времен школы и изучения биографии Пушкина или Лермонтова, например, остались некие знания о том, что в царские времена цензура весьма сильно портила авторам возможность самовыражаться, но все же весьма познавательно узнать, как сильно над Чеховым довлели правила, что именно писать и как. Причем, из книги непонятно, писал ли Чехов что-то «в стол», есть ли вообще неопубликованное при жизни, существовал ли запрещенный «самиздат», который нелегально ходил по рукам, как, например, в случае Л.Н.Толстого.

Рейдфильд интересно повествует о гимназических и студенческих порядках,

В царствование Александра II военные министры расширили прием на шестилетнюю военную службу – помимо крестьян, военнообязанными были признаны и представители других сословий, не сумевшие получить освобождения. Студенты же получали отсрочку от военной службы, а выпускникам армия и вовсе не грозила.

В 1867 году министр образования граф Д. Толстой, посетив гимназию, вознамерился превратить ее в образцовое классическое учебное заведение: сомнительные дисциплины сменились обязательными латынью и древнегреческим, а русская литература, вызывавшая брожение умов, была вправлена в жесткие рамки. Неблагонадежным учителям отказывали в месте. Учеников из деревни, снимающих жилье у таганрожцев, стали расселять под строгим присмотром школьного начальства. Министр считал, что школе, как и церкви, надлежит воспринять насаждаемый им жандармский дух. В результате многие преподаватели превратились в надсмотрщиков, а занятия – в зубрежку, и вместе с тем для здравомыслящих учителей и талантливых учеников толстовские реформы в чем-то оказались благотворными. Двери гимназии были открыты для евреев, купцов, мещан, детей церковнослужителей и зарождающейся интеллигенции. Выпускники становились врачами, адвокатами, актерами и писателями, что, впрочем, вызывало беспокойство правительства – избыток интеллигенции, особенно не находящей себе дела, был революционно опасен.

В российской гимназии в те времена со школьниками обращались благородно: если кого и наказывали, то отправляли в «карцер» – чисто выбеленную комнатку, обычно располагавшуюся под лестницей. Телесные наказания были запрещены: учитель, поднявший на ученика руку, увольнялся.

Тринадцатого августа Александр, разделявший отцовское пристрастие к бухгалтерии, заговорил в своем письме о денежных проблемах: «Определение меня в университет стоило мне 1 руб. <…> Экзамен [Коля], положим, выдержит, но платы всей он взнести не может. Плату 30 руб. серебром нужно взносить 19 августа. <…> Квартира в месяц 5,33, стол 6,50, хлеб к чаю 1,50, стирка 1, освещение 1, итого 15 руб. Без этих денег ему жить никак нельзя

Жаль, что из книги я не смогла понять, как столь сильно стеснённая в средствах семья Чеховых смогла позволить Антону доучиться в гимназии и где брали деньги на оплату учебы: то ли он сам уже зарабатывал себе на жизнь, то ли все же были средства, несмотря на частые жалобы о бедности.

Вообще, те года весьма мало освещены, возможно, просто не сохранились письма, которые могли бы пролить свет на этот период жизни Антоши. А может, исследователя не так сильно это занимает, в биографии какие-то разрозненные куски: то стенания родных о капитальной нехватке денег, то поездки на каникулы в Москву (а ведь это весьма приличный расход даже по текущим меркам), то рассказы о том, как без устали "пахал" Чехов, то упоминания о веселом времяпрепровождении в борделях, театрах, беззаботном летнем отдыхе и рыбалке. Скорее всего, наши понятия о работе и бедности сильно различаются, ведь представители этого сословия все лето отдыхают (хотя при этом мельком Рейдфильм отмечает, что первоначально Чехов и летом продолжал принимать больных или работал часть времени в больнице)

Работе Чеховых в этой книге отдано совсем немного внимания, но можно найти некоторые познавательные моменты, упоминаемые вскользь – например, о том, что в тяжелые времена безденежья мать Чехова не только «лила слезы и вымогала деньги у Чехова-младшего», но и зарабатывала стиркой для чужих людей, шила, а сестра готовила соседям обеды.

Еще из необычных подробностей жизни великого писателя я отметила моменты, которые немного портят его орел «святости»: весьма «потребительское» отношение к домашним животным. Удивительно, как много времени поначалу занимает в письмах писателя восхищение мангустом, специально привезённым из путешествия, которого потом за ненадобностью он отдает в зверинец, хотя сам Чехов критиковал такие места за плохое обращение с животными. Или похожая ситуация с таксами: Чехов столь много пишет о них вначале, а потом собаки оказываются забыты и словно вычеркнуты из памяти и жизни Антона Павловича.

Наталье Линтваревой он заявил более решительно: «Продаю мангуста с аукциона». Здесь снова проявилась двойственность его натуры. В фельетоне «Фокусники» Антон негодовал: «Мы прежде всего сталкиваемся со странным отношением московской публики к своему ученому саду. Она иначе не называет его, как „кладбищем животных“. Воняет, животные дохнут с голода, дирекция отдает своих волков за деньги на волчьи садки, зимою холодно, а летом по ночам гремит музыка, трещат раке-; ты, шумят пьяные и мешают спать зверям, которые еще не околели с голода».

Его же письмо в правление московского зоосада едва ли не угодливо: «В прошлом году я привез с о. Цейлона самца-мангуста (по Брему – mungo). Животное совершенно здорово и бодро. Уезжая из Москвы и не имея возможности взять его с собой, я покорнейше прошу Правление принять от меня этого зверька и прислать за ним сегодня или завтра.Мангуст, как и Лика Мизинова, теперь имел достаточно времени задуматься над судьбой тех, кто, испытывая к Антону сердечную привязанность, слишком настойчиво добивается взаимности. На «кладбище животных» он продержался два года. В списке больных и околевших животных за 1892 год он не значится, однако нет его и в инвентарном списке зоосада за 1895 год. Жить в перенаселенной квартире в окружении многочисленной родни и с мангустом в придачу для Антона значило быть оторванным от реальности и от «народа». В письме к Суворину в октябре 1891 года он признался: «Ничего так не люблю, как личную свободу». Желание быть свободным от вынужденного соседства превратило в навязчивую идею мечту о собственном поместье.

Весьма критично Рейдфильд рассказывает и о том, как, используя свое влияние на сестру и преследуя свои личные интересы, Чехов отговаривал ее от многочисленных предложений «руки и сердца».

Когда бы Маша ни заговаривала с Антоном о претендентах па ее руку, его реакция была отрицательной. И хотя он никогда открыто не возражал против ее замужества, его молчание, а также (при необходимости) кое-какие закулисные хлопоты явно свидетельствовали о его неодобрении и даже сильном беспокойстве по этому поводу.

Единственное, что Чехова не устраивало в Смагине, – это его «трагический» почерк – поскольку почти всерьез он считал, что главное в жизни – это разборчивая рука. Однако, действуя за Машиной спиной, Антон всегда отговаривал ее женихов от марьяжных намерений, причем никто из жертв его тайной дипломатии не предал огласке выдвигаемых им доводов. Маше же было достаточно одного неодобрительного или тревожного взгляда брата, чтобы отказать тому или иному жениху.

Зато финал книги меня весьма порадовал своим «нейтралитетом» в описании отношений Чехова с женой, возможно потому, что я ожидала увидеть обвинения Ольги Книппер (почему-то принято ее активно осуждать), а получила весьма человечную историю брака двух весьма свободолюбивых, востребованных личностей, двух равноценных партнеров, далеких от идеала, но испытывающих привязанность и потребность друг в друге.

В общем, подводя итог, это весьма интересная биография Чехова и, несмотря на некоторые мои претензии к автору, читать ее было весьма познавательно, хотя не покидает ощущение, что о Чехове можно было написать совсем иначе и, возможно, вышло бы гораздо лучше.

в тот момент Антона совсем не прельщала идея женитьбы, о которой то и дело твердил ему Суворин. В письме ему от 23 марта он колко заметил: «Извольте, я женюсь, если Вы хотите этого. Но мои условия: все должно быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, – я не выдержу. <…> Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день.

В своем отношении к профессии врача Антон разделял мрачный юмор Пальмина и видел в ней в основном отрицательные стороны: зачем бороться с эпидемией холеры, если только в Москве ежедневно от голода и холода умирает сто детей? К тому же общение с больными чревато опасностью.

О своей болезни Антон вообще ни с кем не заговаривал и едва ли предпринимал попытки лечить ее. Сказав Лейкину, что лечить глаза ему не стоит, «ибо и без лечения дело обойдется», а жене Суворина, что «самое лучшее лечение при болезнях горла – это иметь мужество не лечиться», и посоветовав певцу Миролюбову для укрепления здоровья лежать день и ночь, укрывшись с головой одеялом, и натираться настойкой из смородинных почек...

«Хмурые люди» печатались уже третьим изданием, «В сумерках» – пятым; чеховский доход вырос до 1000 рублей в месяц.

В январе 1890 года Антон спрашивал в Петербурге у Клеопатры Каратыгиной: «И что эта Ленская сует свой нос куда не следует! Никогда артисты, художники не должны соединяться браком. Каждый художник, писатель, артист любит лишь свое искусство, весь поглощен лишь им, какая же тут может быть взаимная любовь супружеская?»

Оба они ценили женскую сексуальность, но в отличие от Суворина, Антон опасался близости с женщиной, если это грозило ущемлением его свободы или отвлекало от занятий литературой.

Левитан хотел драться с Чеховым на дуэли, однако ограничился тем, что отдалился от него на три года. (Впрочем, у него были проблемы посерьезнее: полиция выдворяла из Москвы евреев, и ему пришлось уехать; вернулся он лишь благодаря вмешательству доктора Кувшинникова, служившего в военном госпитале.)

Мустафа поднялся на палубу первого класса забрать багаж. Помощник капитана, увидев татарина там, где не следовало, ударил его по лицу. Мустафа крикнул, указав на побледневшего от ярости Чехова: «Ты думаешь, ты меня ударил? Ты – вот кого ударил!»

Потеряв Чехова в зените его славы, газета «Новое время» потерпела ущерб не только финансовый, но и моральный, но впереди ее ожидали еще худшие перипетии. В феврале 1899 года полиция жестоко подавила студенческую демонстрацию – против этого возражали даже некоторые министры правительства, однако Суворин в редакционной статье поддержал полицейских, восстановив против себя общественное мнение. Под окнами его дома студенты и журналисты устроили «кошачий концерт». Многочисленные клубы и общества отказались от подписки на «Новое время». Чтобы остановить разраставшиеся слухи о крахе газеты, Дофин опубликовал данные о подписке: из прежних семидесяти тысяч подписчиков газете удалось сохранить лишь половину. Отколовшиеся от «Нового времени» журналисты в пику Суворину решили основать новое издание. Постоянные авторы прекратили сотрудничество с оскандалившейся газетой.

Крымское лето подходило к концу. Чеховское подворье покинул один из ручных журавлей, а другой, ослепший на один глаз, тоскливо ходил по пятам за садовником. Горничная Марфа Моцная оставила Чеховых, перебравшись в Ливадию к дядюшке. Однако и теперь Антон не чувствовал желанного уединения – он стал просить Машу забрать к себе на осень Евгению Яковлевну. Сестра сопротивлялась: «Но если бы ты знал, как мне трудно было отвозить ее в Крым! Я в Москве в смысле хозяйства устроилась на студенческий лад, кровати совершенно нет, посуды тоже мало, все весной я отправила в Ялту Ведь польют дожди, начнут у нее ноги ломить, холодно, сыро».

Она подозревала, что Антон куда-то собрался, и спрашивала: надолго ли? Самой же ей хотелось походить в Москве по театрам, и Евгению Яковлевну она согласилась взять к себе лишь с января. Антон поступил по-своему: 23 сентября он посадил Евгению Яковлевну на пароход в Севастополе; там знакомые Чехова попытались накормить ее обедом (от которого она отказалась, боясь за свои вставные зубы), а потом проводили на московский поезд.Маше не нравился новый семейный расклад, и она продолжала делиться печалями с Мишей: «Из меня ровно ничего не вышло. Ни я художница, ни я учительница, а работаю, кажется, много – все устраиваю чужое гнездо <…> Отношения мои с невесткой пока неважны <…> У матери как-то лучше вышло, с ней обращаются хорошо, и она успокоилась. Настроение у меня скверное, никак я не могу приладиться к новой жизни, тоскую, часто плачу и должна все это скрывать, но не всегда мне удается это. <…> В Москве много ходит сплетен насчет меня, все жалеют, и ходят слухи, что я бежала из дому.

Машу застать дома было трудно. Она по-прежнему преподавала в гимназии за месячное жалованье в сорок рублей.

Семнадцатого сентября, позабыв о том, что 9 сентября у Ольги был день рожденья, Антон прибыл в Москву – как раз к открытию сезона в Московском Художественном театре.

Антон в который раз запамятовал день рождения жены, хотя еще недавно загодя уточнял его дату.

Не заводил он разговоров и о том, что возражает против ее контракта. Он с большим удовольствием сам бы переместился в московскую круговерть, чем стал бы тащить ее в «эту паршивую Ялту». «Напрасно ты плачешься, – писал он ей, – ведь в Москве ты живешь не по своей воле, а потому что мы оба этого хотим».

Антон тоже похвалил супругу – за ее финансовую независимость. В год она зарабатывала более трех тысяч рублей и лишь однажды попросила у него денег, чтобы покрыть какой-то таинственный долг.

Антон, которому надоело московское заточение у постели больной жены, мечтал, вслед за братом Александром, сплавать по Волге. Ольга прилагала неимоверные усилия, чтобы встать на ноги.

Антон писал Немировичу-Данченко: «А главное, мне позволено уехать, и завтра, 17-го, я уезжаю с Морозовым в Пермь. К 5 июля буду опять дома». В тот день, когда Антон уехал, его место у постели больной Ольги заняла ее мать.

Отправляясь в эту поездку, Чехов ставил себе цель не столько раздвинуть писательские горизонты, сколько отвлечься от дежурства у постели больной жены. При этом они с Ольгой ежедневно обменивались письмами и телеграммами.

Морозова, возможно, и следовало бы считать российским Рокфеллером за покровительство искусствам и помощь революционерам, однако рабочие его погрязли в нищете и болезнях, а помощи им ждать было неоткуда – к их услугам был лишь пьяный фельдшер да разворованная им аптека. Ознакомившись с условиями труда на заводе, Антон выразил Морозову бурный протест, на что тот отреагировал вполне впечатляющим жестом, сократив рабочий день с двенадцати до восьми часов.

Остроумов определил, что оба легких у Чехова поражены эмфиземой, а туберкулез затронул и кишечник. Он выписал больному пять рецептов и отменил назначения, сделанные Антону его же собственными учениками. Выходило, что Чехов напрасно четыре зимы провел в Ялте: ему нужен сухой воздух. Ольга теперь могла возобновить поиски подмосковной дачи. К ее радости, Остроумов позволил Чехову мыться.

Антону его кровать показалась холодной и жесткой, но хуже всего была Настина стряпня: «Суп, похожий на помои. И холодные, как лед, блинчики».

Комментарии

Галь, можно я опять пристану с расспросами? Не могла бы ты рассказать в двух словах, что за такая аннотация?

Мой предрассудок о том, что иностранец не может написать "самую лучшую книгу" о чём-то, только подтвердился ещё раз. исключением могут быть только попуасы, которые по определению не могут написать книгу о самих себе для кого-то.

Фишка в том, что главный герой помогать то не спешит голодающим и тот ещё Иудушка Головлев, а вот жена у него как раз из тех "наивных глупцов" которые хоть что-то делают и вдохновляют других делать

Я про Жену в выходные напишу, на данный момент для меня это лучший рассказ Чехова, там такая смесь важных общественных тем и психологизма в стиле Достоевского, что стоит отдельной рецензии :)

Галя, хочу попробовать заступиться за автора, если получится.)))

Вот цитата из книги Рейфилда:

Ты, наверное, отнесла слова Рейфилда «о конфликте идейного врача с беспринципной женщиной» к рассказу «Жена», но это ведь не так, на мой взгляд. Рейфилд же здесь обобщает и сравнивает «Жену» с другими «чеховскими историями, повествующими…». В частности, эта фраза о конфликте очень подходит к рассказу «Княгиня», например. Во всяком случае, он явно не о «Жене» здесь пишет, о чём и предупреждает читателей. Ведь и главный герой «Жены» - не врач, а инженер.

Скорее вот это.Но он в целом намешал все в кучу, вот именно причем тут врач.

Читатель, незнакомый с рассказом,поймет все совершенно не верно, ты считаешь так можно говорить о творчестве Чехова, перевирая суть сюжета?Может это вина переводчика, он не понял в чем смысл и не то перевел

Переводчики, конечно, допускают иногда косяки. Так что вполне возможно.

А что здесь не соответствует сюжету? Достаточно прочитать рассказ, чтобы точнее понять, о чём именно идёт речь.

Но в самом начале герой ведь решает дать 5000 на помощь голодающим. Потом выясняется, что и жена его занята сбором денег для них же, собрав уже около 8000. Он пытается присоединиться и возглавить, однако она против его участия в её делах. В итоге он смиряется и подчиняется, отдав в её полное распоряжение всё своё состояние и имущество. И даже не исключено, что они сами останутся без средств к существованию. «Благотворительною оргией» назвал всё это один из героев рассказа - доктор Соболь.)

все :)

Ведь тут то как раз вся прелесть в том, что герой нас водит за нос (или себя?) Верно, получив письмо, он решает пожертвовать.Но ничего не делает.

Проходит какое-то время, ему уже и приказчик рассказывает, что творятся ужасы,ожидает от помещика какой-то реакции, но и тут находится причина ничего не делать - что я могу один? Гувернантка находит выход и ему приходится согласиться и позвать ленивого, совершенно неактивного с его точки зрения старика (опять же по мне именно для того, чтобы ничего не делать)Он придумывает план, который состоит в том, чтобы написать в другие города, начать сбор денег(что опять звучит как прикрытие ничегонеделанию) и даже если деньги придут он хочет чтобы этот старик, апатичный и ни в чем не заинтересованный, сначала собрал информацию о крестьянах (опять перекладывание ответственности с себя, лишь бы ему не пришлось этим заниматься и главное вроде как старик будет виноват,что не собрал информацию)

Это очень напоминает итальянскую забастовку, когда под видом дела специально ничего не делается

Ну, во всяком случае, герой заявляет о своём решении помочь голодающим. Тут как раз вполне возможны неточности перевода, как ты и предположила. Хотя добавление слова "заявляет" вряд ли изменило бы что-то в восприятии тех, кто не читал рассказ. И чтобы лучше понять и вникнуть в суть, надо его, конечно, прочитать, о чём я и написала раньше. Но у Рейфилда совсем не было задачи подробно разбирать произведения писателя. Он лишь в двух словах и поверхностно коснулся сюжета «Жены», не углубляясь в подводные течения и нюансы. Ведь Рейфилд акцентировал внимание на жизни Чехова, а не на его творчестве. И в начале своей книги он предупреждал, что произведения Антона Павловича затрагиваются здесь лишь в той мере, в какой они вытекают из событий чеховской жизни или воздействуют на неё. Событием был голод и участие Чехова в помощи голодающим. И автор рассказа «Жена», написанного на злобу дня, предвосхитил даже статьи Толстого о голоде.

Тут как контраст, когда ему реально нужно, он весьма активен -украли у него, так он 4 телеграммы накатал, поставил всех на уши. А тут просто тянет время, реально Иудушка. Когда герой Салтыкова-Щедрина часами работал, но работа это была совершенно без смысла,пересчитывал копейки и лишь видимость дела.Тут у Чехова я вижу точно такого же для виду занятого человека.

Поэтому я ему не верю и в хеппи энд не очень поверила

То есть ты, насколько я поняла, не поверила финалу, написанному Чеховым. Но Рейфилд-то тут не при чём.

И опять же реакция жены для меня показательна, она его хорошо знает, не зря она угадала, что он не уедет. Ей смешно,когда она слушает его планы, потому что она знает,что это за человек, что ему на голодающих наплевать. Никакого сопротивления жены тут нет, потому что с его стороны нет никакой попытки им помочь.Когда он дал деньги, она их с радостью приняла.

Но это имхо, тут опять же кто что видит и кому верит)

Жена, конечно, была не против его денежной помощи голодающим, но зато она была против его непосредственного участия в делах. Так что здесь как раз нет противоречия с цитатой Рейфилда.

Противоречия словам может и нет,но суть то совсем иная.Это как сообщить, что Кроткая - рассказ о том, как жена не оценив заботу и любовь мужа покончила с собой, не упоминая, какой он упырь;)) В общем, на мой вкус,если берешь рассказывать о писателе, не стоит быть формалистом и давать наверное толкование, но как я уже ранее говорила, это мое личное отношение к Рейфилду

А ещё мне не нравится определение "слабый". Ты считаешь "Жену", "Княгиню" слабыми? Для коротких рассказов они более чем яркие, всем бы такие слабые вещи писать

Нет, я не считаю эти рассказы слабыми. «Княгиня» - один из моих любимых чеховских рассказов. Но всё же оценки ("слабо" или "сильно") – понятие субъективное. Поэтому они могут и расходиться у разных оценщиков. Кстати, после выхода в печать рассказа «Жена» критиками противоположных направлений он был действительно оценен отрицательно. И Рейфилд к ним присоединился. Зато рядовые читатели были в полном восторге. )

Я так понимаю, Чехова достаточно часто "не принимали" либералы, потому что он обесценивал их идеи.Тут тоже ведь много против помощи голодающим, против благотворительности, наверное, поэтому и не приняла общественность

Вот в том-то и дело, что не только либеральные, но и консервативные критики оценили рассказ отрицательно.

На мой взгляд, потому что тут не вашим и не нашим (монолог Соболя в конце это ведь прям революционные мысли).Я не очень понимаю, какие были идеи у консервативных, но видимо они вообще предпочитали делать вид, что голода нет, что это вина самих крестьян в неумении хозяйствовать. Тот же Суворин, хоть и сначала напечатал призывы помогать, но потом раздражал Чехова своим равнодушием (я так поняла из биографии Чехова).А ты как думаешь, почему такая реакция?

Мне кажется, тут не в том дело что он иностранец (хотя может как раз и в этом), а в том, что его интересует личная жизнь Чехова и его семьи больше, чем творчество и чем отражение социальных идей, жизни русского общества. Так что тут вопрос в том, кто что ищет, я иного ждала:)

Спасибо) Но, я по этому и пишу, что это предрассудок:) Это наверное как раз потому, что я начиталась иностранцев пишущих нашу историю и редко оставалась довольна точкой зрения.

Прочитала почти все письма Чехова (переписка с Книппер еще осталась )) ). Чисто по письмам впечатление такое:

- "в стол" Чехов ничего не писал. Все писалось на продажу - куда угодно, в журналы, в газеты, в сборники и т.д. Ну разве что могли какие-то заготовки задержаться, но про них все равно потом было вспомнено и потребовано ("Маша, возьми у меня в столе и мне пришли" ))) ) Собственно, как я поняла, это и был главный источник доходов, плюс еще "театральные" - отчисления с выручки от постановки пьес.

- работать Чехов работал - насколько мог. Врачом. Но больших доходов от этого не было, так как в основном пациенты были из малоимущих, и нередко он с них и не брал денег. Потом ему врачи запретили работать по состоянию здоровья.

- а что с животными? они просто себе жили и все. В усадьбе. Иногда с ними что-нибудь случалось, так как они свободно бегали везде. )) Но никто про них не забывал. С мангустами все семейство достаточно долго возилось, а отдать их пришлось по вынужденным обстоятельствам - что-то там с жильем, не помню уже.

Я так поняла, что изначально как раз врачом он заработывал больше. К сожалению, из этой книги сложно понять про работу, автора не особо интересует, поэтому все мимоходом упоминается.

С животными интересен контраст, сначала масса восторга, а потом забвение.Вынуженные причины всегда находятся, если они тебе не нужны:) Просто обычно, если любишь своих питомцев, с ними не расстаешься или хотя бы пристраиваешь в добрые руки.

Ну если изначально - когда был просто никому не известным врачом - то, конечно! )) А когда он уже стал известен, как автор, пусть и юмористических рассказов - так, мне показалось, это для него и стало самым верным источником дохода. Он даже всех призывал стараться и писать!)) А уж когда удалось наладить связи с театром, то и вообще - про свой водевиль "Медведь" он прямо писал, что на таких водевилях можно и потомков обеспечить. )))

Ну, там еще - когда его заметили в высоких литературных кругах и начали проявлять внимание издатели - так стало возможно еще договариваться, где-то получить плату авансом, в счет будущих рассказов, где-то "продать права на собрание сочинений" (хотя с этим Чехову постоянно не очень везло, то есть, права у него покупали охотно, но он рассчитывал, что они сами изданием и займутся, а потом не выдерживал халатной работы и сам подключался к редактированию и прочему, что отнимало массу времени).

Надо бы тебе почитать эту автобиографию, было бы интересно узнать, согласишься ли ты с подачей Рейфильда:)

Да, Чехов потом очень хорошие деньги заработывал литературой

, а собрание сочинений Марксу продал за 75 тысяч рублей. Только у них семья, как я поняла, плохие коммерсанты были, деньги исчезали быстро.

Насчёт Маркса я не очень поняла, может он не все выплатил, но Чехов сильно нуждался в средствах, ему и Горький пытался помогать получить доход дополнительный и главное пьесы его выручали

Да я на нее смотрела в магазине. Но она очень дорого стоит. (( А иностранные авторы, что-то пишущие по России, вызывают у меня опасение.

Деньги у них исчезали понятно на что - в тот период они уже пытались где-то обосноваться, так как жить в Мелихове больше не могли (смерть отца, который, как я поняла, в основном и занимался там хозяйством, плюс болезнь Чехова, которому требовался южный климат). Так что им пришлось продавать Мелихово, и параллельно покупать новое имение на юге. А Маркс выплачивал деньги по частям. Жили в кредит, в общем. Но Чехов был уже суперизвестным писателем, ему все шли навстречу. ))

Его новые дома стоили около 3-5 тысяч, опять же могу поискать цитаты, а тут 25 за раз выплатили- большие деньги очень.

Опять же исходя из зп рабочего -вроде 40руб в месяц, если я не вру, то вообще эти тысячи звучат как огромная масса денег

P.S. да уж, разговор о великом писатели свела к вопросам зарплат;) но мне это интереснее, чем амуры:)

Так если приплюсовать выплату накопившихся долгов, оплату переездов туда-сюда, просто проживание - то выходит не так много. )) Опять же, что-то эти цифры в 3-5 тысяч... как-то их честно не очень помню... по письмам. Вроде бы там указывались больше. Но могу ошибаться, я особо внимания на это не обращала. )) Помню только, что сам Чехов постоянно все рассчитывал.

А какие долги, если доход в месяц 1000 рублей? И я так понимаю, что Чехов в долг не любил жить.

Интересно узнать больше про семейный бюджет, интересно в каких письмах это искать?

В письмах - так по всему с/с и разбросано. )) Чехова этот вопрос заботил, естественно, он постоянно об этом и пишет.

Доход у него так-то был нефиксированный, он же не на зарплату жил. Все зависело от публикаций, так что выходило когда как. Какие-то месяцы были вообще пустые - если, скажем, или материала на продажу не было, или по каким-то причинам публикации откладывались. А может, автор биографии просто посчитал все по среднему арифметическому? )) взял общий доход и поделил помесячно? )) А то ведь так и получается - если дохода не было, то Чеховы проживали на остатки, залезали в долги и кредиты - то есть, для Чехова это выглядело так - договориться с издателем "об авансе". Ну и потом, когда доход появлялся, то надо было эти суммы погашать.

И вообще, это все так красиво звучит, когда абстрактно - "доход в месяц 1000 рублей". )) А по письмам получалось - зачастую с гонорарами никто не торопился, нужно было постоянно подпинывать, то есть отслеживать публикации и ходить напоминать. Этим, например, часто занимался Александр. Он же жил в Петербурге. Так ему Чехов постоянно посылал просьбы-памятки - расчеты, на сколько строк тот или иной рассказ, сколько должны заплатить, так надо зайти в издательство и с них стрясти. И речь там шла, насколько я помню, не о тысячах, а так, рублей по 100-200... ))

Кстати, с продажей Мелихово очень плохо вышло, покупатель Чеховых обманул и не заплатил почти ничего, зато вырубил все деревья. А эти деньги должны были Маше пойти

я так поняла, что изначально по условиям контракта Чехов был обязан всё собрать, а редактировать это была его потребность, он многое поменял в ранних работах и исключал тексты свои

Да он и собирал. У него еще с этим были трудности, что многие работы он сам не помнил, где они, что они. За тот период, что писал, куда придется. И у него копий не имелось. Но тут ему очень повезло со своей звездностью - у него уже образовался, так сказать, свой фан-клуб, и поклонники на добровольных началах переписывали в библиотеках из СМИ рассказы и ему посылали.

А тексты он не столько исправлял и исключал - судя по письмам - сколько пытался их скомпоновать по томам, чтобы выглядело цельно и логично. )) И доводила его именно корректура - чисто типографские ошибки, опечатки, все такое.

Вот нашла цитаты

Не помню этого момента по письмам. В смысле, про "неудобные произведения". Вот неустойка это да, было - но в письмах только звучало про условие о публикациях. Что распоряжаться ими мог только Маркс, то есть, если какие-то издания хотели опубликовать что-то из Чехова, то должны были обращаться к нему за разрешением. Или вроде бы тоже - если Чехов напишет что-то новое, то тоже должен решать вопрос с Марксом, где это публиковать. Чехов об этом постоянно всех предупреждает, объясняя, что при нарушении на него наложат неустойку.

Он только выторговал себе права на пьесы - значит, они все-таки были самыми "денежными" и надежными. )) За это спасибо надо сказать Островскому, который всю жизнь старался организовать и отладить этот механизм. ))

А к какому сословию принадлежал Чехов, Тин-тинка? К дворянам, что ли? И как это такой-сякой негодяй Антон Павлович мог "все лето отдыхать" в нищей царской России? Что за способ, не научите? (Крестьяне тем временем "массово голодают".)

Всегда рада обсудить прочитанное, только вы ведь не для этого приходите, а ваше "фе" мне не интересно

И часто я к вам с "фе" прихожу? Али журналы в пользу детей Франции предлагаю? :) Так пожалуйтесь! Некоторые так и делают. Им укажешь на их дырявый филологический диплом, а они сразу к модеру бегут плакать. А Чехова вы прально приложили. Буржуй недорезанный! Крепостник!