Больше рецензий

7 июня 2016 г. 00:51

117

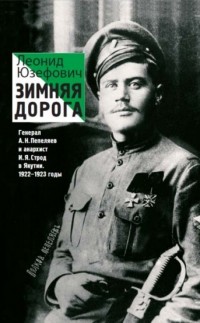

5 ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО «ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ» (Л. ЮЗЕФОВИЧ)

РецензияДо того, как к моей голове провели широкополосный интернет, Леонид Юзефович существовал в ней в виде безымянного автора начала 20 века. Зародилась эта необычная концепция (как и многое необычное) в Кишинёве, в тягостном (для меня) 1996 году, когда силы для повседневной борьбы приходилось черпать даже из телевизора. И вот однажды я наткнулся на детективный фильм — хотя он достался мне без начала, природная сообразительность, усиленная Литинститутом, позволила быстро разобраться, что к чему.

Дело происходило в дореволюционном Питере: какие-то отморозки замочили иностранного посла, и местному сыщику Путилину нужно срочно-срочно найти убийц, иначе будет международный скандал и казус белли. Всё закончилось хорошо, только немного плохо: убийц-то Путилин нашёл, но заодно огрёб неприятностей от начальства и был понижен в должности — это вместо благодарности. Обидно. Но потом опять хорошо: через год Путилина вернули на прежнее место, потому как без его профессионализма справиться не могли. Короче, классный фильм с замечательным Петром Щербаковым в главной роли. По ходу просмотра я даже пару раз пришёл в восторг (труднодоступное на тот момент чувство).

А после предался лирической самокритике: как мало, в сущности, я знаю о мастерах, которые творили в тени великого Чехова и, пусть и менее великих, но вошедших в учебник, Куприна, Шмелёва, Горького, Бунина, Андреева, Белого, Сологуба — бок о бок с не вошедшими Лейкиным, Боборыкиным, Дорошевичем... И как творили!..

Время меня, однако же, разочаровало: лет этак через десять я доподлинно узнал, что автор повестей о сыщике Путилине, если и живал в начале 20 века, то отнюдь не с постоянной пропиской, а всего лишь по лимиту — вахтовым методом или, говоря точнее, временными погружениями. А, значит, пласты, которые я намеревался раскопать в тени учебниковых писателей, не поражают перспективностью. В общем, как сказал Вадим Ромеев*: «Все тайники уже разрыты».

Отмечу, что похожий прокол у меня уже случался — на экзамене по античной литературе, когда я увлекательно пересказывал академику М.Л. Гаспарову содержание «Эдипа-царя» («А Эдип ему хук слева — тыдыщ! Тот на землю — шмяк! А потом Сфинкс его и спрашивает…»). Всё бы нормуль, но меня подвела моя тогдашняя тяга к открытым концовкам (они мне казались более глубокими, что ли). «Одного только не пойму, — покончив с сюжетом, задумчиво поделился я, — для чего Софокл такие извращенческие пьесы придумывал? Вон Эсхил с Еврипидом до такого не опускались! И даже легкомысленный Аристофан такого себе не позволял! Убил отца, женился на матери — куда это годится? А потом наивные простецы вроде Зигмунда Фрейда принимают всё за чистую монету!». Мировое светило филологии совершенно неакадемично захихикал в кулачок и мою открытую концовку прикрыл: «Что вы, молодой человек, — сказал М.Л. — Софокл ничего не придумывал: он использовал готовый сюжет мифа, который был прекрасно известен и зрителям, жителям Афин». Вот, блин.

Это я к тому, что «Зимнюю дорогу» я читал двумя способами: от начала и где-то до середины — профанским (никогда не слыхав о героях этой книги, реальных людях Гражданской войны), а с середины и до конца— афинским (сбегав в интернет и уже зная, что с кем произойдёт). Дело не только в моей личной нетерпеливости, но и в свойствах текста.

Профанский способ базируется на увлекательности и динамике. Афинский — на созерцании (в иных случаях — на смаковании), он сосредотачивает внимание на деталях и нюансах.

Говоря условно: профанский способ это — время, афинский — пространство.

Динамику «Зимней дороги» не назовёшь медлительной, однако всякий раз, когда возникает ощущение, что повествование набрало ход, происходит остановка для того, чтобы подобрать с исторической обочины ещё одного участника действий. И так раз за разом происходит расширение пространства.

Вообще же, функция пространства в этой книге даже более значима, чем можно ожидать из названия. Оно служит фоном событий и в то же время является и главным призом — «красные» и «белые» отвоёвывают его друг у друга, сражаются и умирают за право владеть им. Всего же удивительнее ощущение, что именно пространство (этим проникаешься по ходу чтения) и решает, кому тут победить. У него примерно та же роль сверх-героя, какую в истории бедолаги Эдипа выполняет Рок, заранее определивший сюжетную линию. Но, разумеется, со своими сибирско-якутскими особенностями: выживание героев здесь зависит от того, на чью сторону встанут жрецы Пространства — его коренные обитатели (сами вообразите, каково это — пускать корни при минус пятидесяти). И то обстоятельство, что в частном «зимне-дорожном» случае жрецы взяли паузу, не выбрав ни одну из сторон, означает и для проигравших, и для победителей лишь некоторую отсрочку, но не уход от Судьбы: и те, и эти будут одинаково настигнуты Роком — кто в 37-м, а кто и раньше.

Но сверх-герой — это отнюдь не главный герой. Я хочу указать на веские причины, по которым «Зимняя дорога» непременно должна быть маркирована нашими литературными премиями в назидание писателям и читателям: первым — чтобы учились писать на исторические темы, вторым — чтобы умели отличать настоящую вещь от художественно облагороженной подделки (фуфла).

Говорят, в давние времена слово «мастер» было наделено предельно конкретным смыслом: так назывался человек, который умел изготавливать образцовые изделия — chef d’oeuvre. Подмастерье, сдавая экзамен на звание мастера, должен был представить свой шедевр, тем самым доказывая, что он постиг все секреты и навыки ремесла. Иными словами: мастер — не обязательно гений или огромный талант, а шедевр уж точно — не безразмерная кошёлка, куда можно напихать всё, что «а мне понравилось». Огромный Талант запросто может создавать графоманские вещи и не стесняться их печатать. Мастер так поступить не может по определению. О степени одарённости или художественной силе, как и о вкусах, можно спорить, сколько угодно, о мастерстве — нет.

Леонида Юзефовича можно считать гением или огромным талантом, а можно и не считать. Но бесспорно: он — мастер в том самом истинном старинном смысле, а «Зимняя дорога» — образцовая работа, chef d’oeuvre.

Ну вот, Гражданская война: как о ней писать из нашего времени? А ведь будут, будут — и про нее, и про Великую Отечественную, и про (куда без него?) ГУЛАГ. И здесь есть несколько возможных подходов. Один: идеализированная история дедушки-прадедушки (бабушки-прабабушки, семьи). Другой: писать про исторически известных персонажей. Третий: «почитать источники», а далее, использовав их, как дровишки для розжига воображения, применить нехитрый приём «я в предлагаемых обстоятельствах» и художественно, очень художественно склонять эти обстоятельства по киносценарным падежам («Меня чуть не убили», «Я чуть не убил», «Меня предал друг, и я мучаюсь: простить или не прощать?», «Моя любовь в этих страшных условиях» и т.д.). Вот этот последний подход, я опасаюсь, и может со временем стать (если уже не стал) основным, но так быть не должно. При обращении к трагическому периоду истории честность важнее таланта, и с воображением, как основным писательским инструментом, туда лучше не соваться. Мастерство не лжёт, а воображение неминуемо создаёт развесистую клюкву.

И всё это — от превратного понимания художественности исключительно, как умения писателя своим пером воздействовать на воображение читателя. Когда говорят, что «Зимняя дорога» — вещь, скорей, документальная, чем художественная, это неверно.

Лошадь не стоит позади телеги.

Произведение начинается с художественного замысла.

Замысел начинается с выбора героя и сюжета.

Выбор осуществляется художественным чутьём, и только им.

Таким образом, художественная ценность произведения во многом определяется ещё на той стадии, когда не написано ни строки — так же, как стоимость будущего украшения изначально зависит от того, из меди ли оно будет сделано или золота (художественно выполненное медное кольцо всегда будет цениться ниже безыскусной «обручалки»).

Точность, проницательность, правдивость, сила художественного чутья Леонида Юзефовича заключается в том, что из миллионов трагических историй Гражданской войны, откуда можно надёргать сколько угодно материала для романа, он выбрал идеального героя («идеального», разумеется, не значит «единственно возможного»).

Идеального — потому, что личность генерала Пепеляева на редкость ярко, точно и полнокровно соответствует сути, трагичности, противоречивости и жертвенности Гражданской войны.

Идеального — потому, что ему противостоят идеальные (с точки зрения темы) противники, и потому у этой истории — идеальный сюжет.

Идеального — потому, что, будь Пепеляев всего лишь плодом воображения романиста, автора непременно обвинили бы в идеализации, ибо таких героев на самом деле не было, так как их в принципе не бывает. Слишком уж он… такой... чрезмерный. И среди солдат невероятно популярен за простоту и полководческий талант. И генералом стал в 27. И при взятии Перми двадцать тысяч пленных красноармейцев по домам распустил. И угрожал арестом самому Колчаку, требуя созыва Сибирского Земского Собора и расследования обстоятельств сдачи Омска (конфликт между генералом и адмиралом погасил старший брат Пепеляева — премьер-министр колчаковского правительства). И не пил!!!

Не много ли?

Много. Но ещё не всё. «Зимняя дорога» — про то, что сверх этого «много» и сверх возможного. Про «Хочется испить чашу страданий до конца» (запись в дневнике Пепеляева).

Пересказывать эту книгу — дело напрасное, как любую долгую и трудную дорогу. По ней можно только пройти (прочитать). По пути вам встретится много интереснейших фактов и подробностей, которые хочется запомнить, но в памяти удастся удержать лишь небольшую часть. Но кое-что столь же тщетно захочется забыть. Однако всё равно остаётся сумма знаний и впечатлений, которая позволяет отвергать историю Гражданской войны в виде, например, трагической любви Колчака или другой искажающей идеализации

Словом, интернет интернетом, а голова — головой. Мне и сейчас кажется, что повести о сыщике Путилине должны были быть написаны до революции — что есть в том времени литературная пустота, которую Леонид Юзефович заполняет, а потом кто-то заполнит литературные пустоты нашего времени.

Наверное, это ощущение базируется на представлении, что литература — общее дело (не может быть литературы из одного писателя), и связь времен в ней — дело естественное и необходимое, хотя и таинственное. И, если представить общее дело литературы, как строительство здания, то, конечно, далеко не все напечатанные «кирпичи» идут в ход. А вот не поражающая толщиной «Зимняя дорога» — наш материал.

__________________________________________________

* Вадим Ромеев — герой трижды премированной (ж-л «Октябрь, «Москва-Пене», «Ясная поляна») повести Валерия Былинского «Июльского утро». Валерий Былинский — петербургский писатель из Москвы (не путать с писателем Былинским — персонажем романа «Незадолго до ностальгии»).