Больше историй

23 ноября 2021 г. 07:55

3K

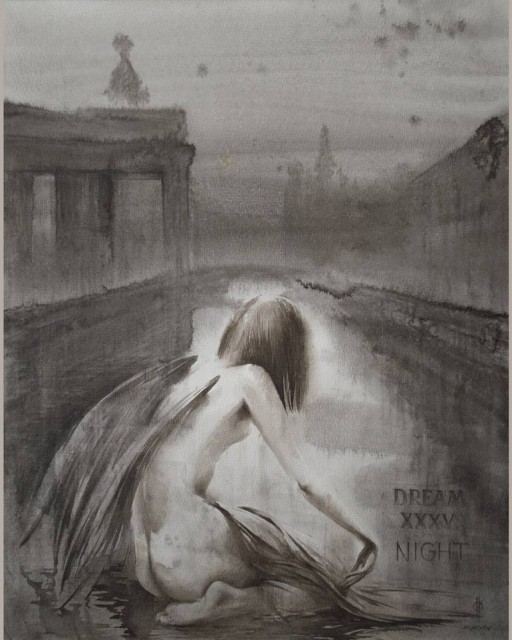

Ангел на площади

Я совершил преступление: опубликовал свою книгу.

Что в ней такого преступного, странного? О чём она? О любви и безумии.

Мне очень стыдно. До конца не понимаю, для чего я это сделал: это столь же мучительно-странно, но естественно, как явится с повинной к следователю, после бессонных ночей.

Вот я прогуливаюсь вечером по осенней площади с подругой, рассказываю ей сердце своё..

Я бы точно также говорил с ней, если бы умер и нежным призраком-лунатиком, по привычке пришёл к ней домой, покинув рай или ад.

Полнолуние моего бессонного сердца и слов…

Это наши слова, столь же интимные, как наши письма.

Их подслушивал только дождь..

И что? Дать эти слова, их ранимую нежность — другим людям?

Чтобы они, сидя в уютном кресле, оценивали как рвётся сердце на части? (не менее безумно, судить с литературной и нравственной точки зрения — шелест осенней листвы).

Это ещё безумнее, чем подбросить ребёнка на крыльцо чужого дома, в котором раздаются крики и стоны.

Это ещё более жестоко, чем вызвать на спиритическом сеансе душу несчастного влюблённого, и… с улыбкой прошептать ей: тебя и Там она не любит? А умереть уже некуда и нечем, да? Может, ты просто не умеешь любить?

Есть в публикации книги что-то от самого тёмного разврата.

У меня несколько раз был секс втроём.

Интересный опыт. В первый раз я чувствовал себя неприкаянной душой с озябшими крыльями (после того как она покинула тёплое тело).

Смотрел с белоснежной, накренившейся высоты на вздрагивающие женские и мужские, ладони и плечи, словно героиня стиха Тютчева:

Она сидела на полу

И груду писем разбирала —

И, как остывшую золу,

Брала их в руки и бросала —

Брала знакомые листы

И чудно так на них глядела —

Как души смотрят с высоты

На ими брошенное тело…

Есть в разврате какая-то последняя судорога надежды на бессмертие и сознание его невозможности: я словно бы умер и смотрел на сплетённые, стонущие тела, со стороны.

Какая-то грустная шизофрения бессмертия, нежности: я толком не знал, где в этом всём — я.

Я был тёплой частью женщины и мужчины.

Он был во мне, я — в женщине. Нежно стёрлись вековые границы пола, тела и души.

Между полом и душой была нежнейшая, накрапывающая синестезия, ещё более нежная, чем порхающая синева от движения платьев и красоты танца, на картине Эдгара Дега — Голубые танцовщицы: стёрлись границы меж одеждой и плотью.

Так в детстве, заскучав на уроке географии, я любовался девочкой впереди меня, за 2 партой.

Её синеватый изгиб плеча напоминал чудесный залив где-то в Италии.

Тонкая белая ладонь, которую она время от времени подносила к плечу, была похожа на парус: боже мой, как моё сердце замирало в груди, когда девятый вал её волос, темно нависал над белым, трепещущим парусом!

Как мне хотелось поцеловать его и… принять на себя этот девятый вал!

Я мечтал о нежнейшей смерти на уроке географии…

Учительница замечала среди класса, витающего в облаках, мальчика.

Это было не сложно: я словно бы был блаженно лёгким и на голубой ниточке взора, как отпущенный из детской руки, шарик, плавал где-то под потолком, рядом с планетой-глобусом и портретом Миклухо-Маклая, похожем на грустного и одичавшего, обросшего человечностью, ангела, затерявшегося в льдистом мерцании звёзд.

Мальчик возвращался на Землю, то ли со звёзд, то ли с лазурных берегов милой Италии, с той самой бухты поэтов, где отдыхали Байрон, Перси и Мэри Шелли.

Идя к доске, я проходил мимо чудесного сна Айвазовского: синий залив плеча, белый парус руки… и совершенно роскошный, девятый вал тёмно-карих волос.

Шелли утонул в такую бурю..

Грустно касаюсь руки девочки и замершей тёмной волны, как бы привставшей на цыпочки.

Медлю… стою над девочкой и улыбаюсь. Сердце тоже словно бы привстало на цыпочки, как в балете.

Вот бы сейчас пригласить её на танец, к удивлению учеников и учительницы и… Миклухо-Маклая.

А ещё лучше, чтобы в класс, через окна, хлынули волны, густая синева вечера, и затопила всех.

Да, — мечтательно думал тогда я, идя к доске, — вот бы… умереть сейчас у ног милой девочки, на уроке географии!

Я бы всему классу, провёл экскурсию по раю, по его островкам и заливам…

Стоял у доски, как при расстреле (моя привычная стойка) у стенки, и с нежной грустью смотрел на девочку.

Ноги — сладостно лёгкие, не от мира сего.

Возле ног, прямо в классе, зыблятся на солнце, голубые цветы…

Сорвать, подарить девочке, к изумлению всех? (странный урок, нездешний: к окнам прижались ангелы с широкими белыми крыльями, Лорка, Гумилёв, Магеллан...).

Вся парта девочки — в голубых, чудесных цветах.

Просто наклоняюсь к ногам, и срываю из воздуха — цветы.

Из под ног изумлённой учительницы — тоже, цветы срываю.

На уроке поэзии или счастья, мне бы поставили 5.

На географии, как обычно, мне поставили 2, этого вечного лебедя на заре, где-то на озере Чад.

Потом сидел за плечами девочки (её вечный и тайный, заплечный друг и любовник), и медленно, тяжко дышал, всем существом своим, словно раненые крылья…. девочки.

Могут ли крылья влюбиться в ангела?

Влюблённый и крылатый, я сидел за девочкой, рисуя на последней странице тетради — печального лебедя, парус и высокую волну. А ещё дождь.

Накрыл листок листком — поцелуй листов, разомкнул их, и, улыбнулся: на белом, девственном листке — нежнейшее синее эхо моего рисунка, бесконечно ранимого, словно только что отлетевшая душа рисунка.

Вот такой вот ранимой душой, я чувствовал себя в тот раз, во время секса втроём.

И не случайно мне это напомнило вечный и непонятный порыв писателей: к себе и к музе своей, в свою комнату… пригласить ещё кого-нибудь, и ещё, и ещё..

Боже, да это разврат, который не снился и Мессалине!

Как там у Бодлера?

Ты на постель свою весь мир бы привлекла,

О, женщина, о, как ты от скуки зла!

Перед публикацией, мне снились кошмары: я лежу в постели со своей милой музой.

Открывается дверь, и в спальню входит… моя подруга.

Подходит к постели, и, раздеваясь с зардевшейся улыбкой, ложится ко мне и музе.

Снова открывается дверь. Входит мама подруги, знающей меня только с хорошей стороны, и, качая головой… раздевается и тоже присоединяется к нам!

И опять дверь вздохнула. Входит незнакомая старушка.

Раздевается, со слезами на глазах, и ложится в нашу гостеприимную постель.

Кошмар набирает обороты: моя спальня наполнена целой толпой.

Слышатся выкрики на итальянском, немецком, слышен плач ребёнка, толкаются люди, шёпот недовольства и сладострастия…

Я и муза, лежим, обнажённые, прижавшись друг к дружке.

На нашей постели кто-то занимается любовью, кто-то ест на ней что-то жирное…

Просыпаюсь в холодном поту, смотря на лежащую рядом со мной, в постели, тетрадку…

Скажу честно: я очень ревнивый и я безумно ревновал к своей музе.

И если раньше, во время написания книги я был похож на нежного вуайериста в духе Жан Жака Руссо (он в молодости в парке выскакивал перед прогуливающимися девушками и обнажался. Разумеется, это было лишь смутным желанием грядущего обнажения души… в творчестве).

В осеннем парке или даже в кафе, с робкой улыбкой, я открывал перед подругой свою тетрадку… словно плащик: там было моё обнажённое сердце.

Иногда краснела подруга, с милой улыбкой касаясь пальцами моего обнажённого сердца, говоря: ты пишешь от руки? У тебя ранимый и мальчишеский почерк…

Но чаще краснел я.

Однажды, за столиком в кафе, рядом с нами, сидела милая девушка в очках за чашечкой кофе.

Я заметил, что она с улыбкой слушает… подсматривает моё обнажённое сердце.

Разумеется, я покраснел ещё больше, но.. в груди разлилось сладкое, улыбчивое тепло.

Мне нравилось, что за мной и подругой моей, кто-то смотрит украдкой, любуется даже на то, чем мы занимаемся.

А занимались мы… любовью.

Прямо в кафе, за столиком, на столике.

Разве сущность творчества — не любовь?

Данте, следующий за Беатриче сквозь ад и чистилище — вот символ творчества.

Любовь как в книгу некую сплела

То, что разлистано по всей вселенной.

Разве не любовь, в порыве обнять душой весь мир? — звёзды, деревья, милых зверей и людей?

Разве это не безумие и не великая трагедия утраты, которую почему-то не все чувствуют, привыкнув?

Звёзды, люди, животные, слова, любовь и дружба, движутся и живут в разные стороны, удаляясь друг от друга, подобно частицам света, после смерти звезды.

Тёмная немота пространств между людьми, словами, стихиями милыми — увеличивается с каждым днём.

Люди не слышат уже не то что красоту и боль звезды, но даже — друг друга.

А в таинстве искусства, человек и звезда, любовь и дружба, истина и красота — всё ещё едины, и лик бога словно бы ещё не утрачен вполне.

Как это безумно и сладостно: вот я чувствую эту звезду, свою милую подругу…

Их красота и боль, нежно смешиваются во мне и словно набирается одним шрифтом любви.

Я передаю это прекрасное и мучительное чувство — в слове. Слова растут как звёзды…

Просто нужно дать поделиться этим прекрасным чувством со всеми, чтобы и шёпот любимой и голубой холодок звезды, текли по венам людей…

Может потому и вечный порыв влюблённых, прокричать на весь мир о своей любви? Смутная память сердца… чтобы в этой любви участвовали милые звёзды, люди, цветы, облака?

У меня есть маленький творческий бзик, о котором не знают даже мои друзья: после написания стиха или рассказа, я ухожу в вечерний парк, далеко от людей, и там… читаю свои стихи — звёздам, деревьям милым, иногда — птицам.

Читаю им о той, кого люблю. Мне кажется, она чувствует это… По крайней мере, звёзды и листва так нежно порой шелестят надо мной, что у меня сердце бьётся чаще и я опускаюсь на колени и плачу.

Однажды, девушка, выгуливала собаку и наткнулась на меня… и подслушала.

Она думала, что я сумасшедший.

Я не решался опубликовать свою книгу, спрашивая себя: а почувствуют ли другие то, что чувствую я?

Звезду и боль женщины, которую я люблю, почувствуют ли они, или это будет тем мучительным, синеватым эхом оттиска рисунка, как в детстве?

Или даже — оттиском оттиска, и ещё дальше, до совершенно прозрачной, рассветной синевы существования.

А нужна ли людям… эта дорогая моему сердцу, женщина?

Нужна ли им красота и боль вот этой звезды в магеллановом облаке?

Ах, красоту и улыбку, они быть может и возьмут, словно привередливые и наряженные гости на званом ужине в раю, но боль звезды, женщины?

Не буду ли я тем персонажем из черновиков Достоевского (или мне приснились они, как и то, что я дорог любимой моей?), который, беря дрожащую, бледную ладонь страдания звезды и души, ведёт их в тёмные трущобы искусства, и… отдаёт их тем сладострастникам, которые не понимают искусства, которым от искусства нужно лишь развлечение, забвение и игра.

Это же… самое настоящее соучастие в изнасиловании.

Было бы славно, знать, кому важно и дорого всё то, что я пишу, и как по весне, на тёплых, качнувшихся веточках ветра, цветёт яблочный, звёздчатый свет, так в самых нежных и ранимых людях в Италии, Московском парке и на 6 этаже синевы где-то в Питере, на руках вспыхнут страницы книги моей..

Хочется, чтобы читали только свои.

Но это же… деление людей. А я хочу, чтобы мою книгу прочитали и в аду.

Хочу… чтобы мою книгу прочитал и маньяк, и убийца и человек перед самоубийством.

Должна же быть возможность света и любви — прорасти во тьме?

Значит, я должен целенаправленно взять красоту и боль любимой женщины, звезды и… взяв за дрожащую руку, повести прямо в тёмную комнатку, в ад?

А выдержат ли они это? А я?

Мне кажется писатели что-то скрывают от всех нас, или же у них всех есть проблемы с фантазией и эмпатией.

Иначе бы они не стремились так искренне к разврату публичности.

В идеале, конечно, — и это моя бессонная мечта в ночи — писатель должен написать прекрасную книгу, пригласить любимого друга…

Друг заходит, чуточку встревоженный: уже ночь.

Писатель — сам не свой. Нервничает, закуривает и тушит сигарету.

Правая рука, нет-нет, да нервно мелькнёт локотком над правым плечом: заострённый силуэт крыла.

Друг не понимает в чём дело. Может, что-то случилось?

Писатель сам не свой. Дрожь в руках.

Он грустно оглядывается на запертую дверь. Молчит.

Друг понимает, что там что-то случилось. Что-то страшное.

Может… он поссорился с любимой женщиной?

Может… — о боже! — он её убил, и она лежит теперь там, истекая кровью?

Медленно подходим к двери. Она вся — в тёмной изморози тишины.

Страшно и зябко для сердца, дотронуться до неё.

Подруга осторожно открывает дверь...( так раненый ангел открывает ночью глаза, находясь в чьей-то комнате).

Беру подругу за руку и вхожу в комнату. Свет не включаю.

Идём медленно, словно во сне, словно комната по колено наполнена холодной и тёмной водой.

Подруга сжимает мою руку…

Нет, это не движение страха. Просто... она в последний раз хочет прильнуть рукой, теплом крови в руке, к тому, кто страдает, кто… вот сейчас, через миг, быть может станет для неё бог знает чем и она его утратит навсегда.

Лунный свет падает на столик возле постели: на нём - пистолет.

Постель застелена темнотой, тишиной.

Страшно к ней подойти. Там… кто-то лежит.

Подхожу первый. Опускаюсь на колени перед постелью и… плачу в голос, закрыв лицо руками.

Подруга за спиной сама не своя. С её губ, оступается слово сочувствия, но, уткнувшись в темноту, пропадает, теряет очертание и движется одним силуэтом, тенью — шёпотом.

Я заманил подругу в ад.

Она подходит… Ноги, как стрелки часов, которые стояли несколько лет в заброшенном доме, и вот, внезапно пошли: время вышло из дома и пропало где-то в вечернем дожде.

Глаза привыкают к темноте и луне. Подруга видит среди смятого одеяла, книгу.

Вот — говорю я, — я написал книгу.

В ней — весь я. Всё моё обнажённое сердце. В ней… твоя боль.

Что мне с ней делать? Другие этого не поймут.

Я уже несколько дней не ночую дома. Боюсь заходить в комнату.

Эта книга.. сводит меня с ума. Она — больше меня.

То, что я высказал в ней, я уже не смогу никогда — понимаешь, что значит никогда?!, — сказать ни тебе, ни матери, ни друзьям, ни даже богу.

Всё. Вся душа моя высказалась и осталась позади меня, за плечами сердца, как облетевшие крылья.

В последнюю ночь, ночуя вместе с книгой в разных комнатах, я долго лежал без сна на постели.

Улыбнулся в темноте…

Не выдержал, поднялся, взял в шкафчике пистолет, неслышно подкрался к закрытой, словно бы спящей на кровати, вместо жены, книге, и… приставил к её виску, тёмный ствол.

На миг мне даже показалось, что жена от меня не ушла, что я брежу и стою среди ночи возле свой постели, в которой спит жена и не видит того, что я сошёл с ума и приставил к её виску пистолет…

Понимаешь, мне жить уже некуда и незачем. Я кончился: я сегодня… убью себя.

У меня будет идеальная книга — сожжённая, прочитанная лишь тобой и огнём — вечностью.

Сказать тебе, о чём я мечтал, лёжа с улыбкой по ночам, касаясь рукой на постели, тетради своей, словно милого друга?

Издать свою книгу… Но не просто издать.

Умереть перед этим, доверив другу, чтобы он мой прах смешал с типографской краской.

Частички моей души и плоти, вошли бы в дома людей, как ангелы.

Я засыпал бы на твоей груди, когда ты читала бы книгу…

Тебя не умиляет это детское тщеславие писателей и наивность читателей, смотрящих чуточку свысока на тех писателей, у кого нет своей печатной или изданной книги, кто просто рассказывает сердце своё — милым друзьям, деревьям в парке, дождю?

Словно такие писатели — плебеи и дворняжки творчества, выступающие на арбатах… книжных интернет форумов.

На таком Арбате мы с тобой и познакомились: я читал стих августовским звёздам…

Хочешь улыбнуться? Я испытываю экзистенциальный стыд, при мысли о публикации книги.

Всё равно, если бы кончился мир и все люди, по облитым светом ступенькам воздуха, отправились в рай… я обернулся бы на боль милых зверей, стихий природы и оставшихся грешников, и остался бы с ними, в тлеющем мире.

Понимаешь? Моя неопубликованная книга, как и моя невозможная, ненужная и несбывшаяся любовь к тебе, будет тихо сиять из глубин природы, как невысказанная боль красоты твоей грустной улыбки, звезды… мимо которых равнодушно проходят люди: они бы ими восхищались.. если бы они были «изданы» в стихе поэта или музыке.

Моя книга и любовь к тебе, станут частью звезды, дождя и сирени на ветру, которую ты так любишь.

А ещё я нежно понял, что наша странная дружба, моя любовь к тебе… уже была в этом грустном мире до того, как мы с тобой не то что встретились, но даже, родились.

Просто посмотри на сирень после дождя и вспомни меня.

Я не умру, родная, я стану тем, чем признавался тебе в любви и дружбе, о чём я писал книгу: дождём, сиренью, лунной ночью…

Как по мне, лучший поэт вовсе не тот, кто написал стих, не какой-нибудь Пушкин, а, возможно… обыкновенный школьник, робко говорящий девочке в парке во время дождя, держа её за руку под зонтом, как он её любит.

А может, лучший поэт… это просто дождь на вечернем окне: сейчас у меня за окном идёт дождь, и на тёмно стекле, в неверном свете утра, капли похожи на веточки лиловой сирени.

Таков был мой сон.

И всё же, что-то главное во мне, что будет жить дальше меня, когда я умру, желало прорваться к людям, быть с ними на равных, словно это вечное во мне, было в темнице, как в темнице были и голоса звёзд, цветов, дождя, которые теперь освобождены в моей книге и слышны всем, равны — всем.

Цветаева однажды записала в дневнике: Жанна Дарк была верна не Франции, не королю, не церкви и даже не богу.

Лишь голосам своим она осталась верна до последнего своего вздоха.

Так и я. К слову, свою книгу я назвал по-цветаевски: Ангел на площади.

Об этом названии не знают даже любящие поэзию Цветаевой.

Марина написала эту пьесу в тёмные годы после революции, после смерти своего ребёнка.

И эта пьеса пропала… как ангел на площади.

И всё же, я опубликовал свою книгу.

Можно я сейчас снова обращусь к тебе? Пускай читатели не смущаются а нежно расступятся: за их плечами стоишь ты и читаешь меня: мой голос идёт к тебе, мимо них: они сейчас смотрят лишь на нас двоих.

Грустно всё это. Мечтал уснуть на твоей тёплой груди… да видно, не судьба.

Так пусть хотя бы книга, сердце моё обнажённое, будет на твоей груди по ночам.

После публикации, я лёг в постель и пролежал так всю ночь, не двигаясь и не смыкая глаз.

И лишь под утро, заснул, и мне приснилось, как мою книгу, душу мою, покупают люди в самых разных странах.

Многие скачивали книгу и моя обнажённая душа, словно после смерти, текла над лунным блеском крыш, над твоим тёмными окнами где ты спишь, над осенними парками, площадью.

Рядом со мной, сквозь меня, мной, текли души Перси Шелли, Цветаевой, Гумилёва.

Я проникал в чей-то чужой дом, как ангел-домушник.

Часто, это была женщина, и муж её не знал, что она запирается вместе со мной в ванной…

И всё же, это было похоже на мытарство души после смерти.

Я раздваивался. Заходя в магазин, я брал свою книгу в тёмно-синей обложке и представлял, как её будут читать самые разные люди.

Я был женщиной, у которой умер ребёнок. Она читал мою книгу в сумрачной комнате: над плечом, словно крыло света, тихо светит лампа.

Я был насильником в тёмном, заросшем дождём, доме, плачущим над книгой.

Я был парализованной женщиной, мечтающей о любви в своей одинокой постели.

Я был любовником моей любимой женщины, со смешком листающим моё обнажённое сердце.

Я терял себя. Книга подвергалась насилию, как и моя душа ещё при жизни.

Люди в книжном обернулись на вскрик.

Какая-то девушка в очках, подбежала к молодому человеку, лежащему на полу, в судорогах.

Рядом с ним, так же, без сознания, лежала раскрытая книга — Ангел на площади.

Это лежал я. Два меня. И я же был той девушкой в очках, склонившейся надо мной…

Надо ли говорить, что данная история — заключительный рассказ моей книги?

Книга есть, а меня уже нет.

Да, да, читатель, ты правильно понял: когда я это писал, я точно знал, что сойду с ума или покончу с собой.

Где я сейчас? В сумасшедшем доме? В раю, аду или под осенними цветами?

Не всё ли равно?

Идёт дождь на площади. Я это чувствую. Ты идёшь тихо под зонтиком.

Люблю дождь… и тебя люблю, мой нежный друг (оглянись, все читатели давно уже разошлись, словно зрители в ночном кинозале, и мы остались с тобой одни, в третьем ряду, как в школе.. за партой).

Вот бы проснуться от смерти… хотя бы, дождём, и пройтись рядом с тобой, приблизившись к тебе так нежно, как умеет прижиматься только дождь (из меня вышел бы симпатичный ноябрьский дождь).

В ночь, перед гибелью Шелли, во время бури и дождя в море, он приснился сразу трём женщинам…

Хочешь, я приснюсь тебе три раза в эту ночь?

В моих венах текла голубая прохлада звезды, дождь тёк, твой нежный шёпот и строчки стихов…

Я просто дал им свободу.

Пускай текут теперь в душах других.

Прости, что так вышло. Теперь я навеки в тебе. Целиком.

Я люблю тебя, мой ангел.