11 июля 2017 г., 20:15

528

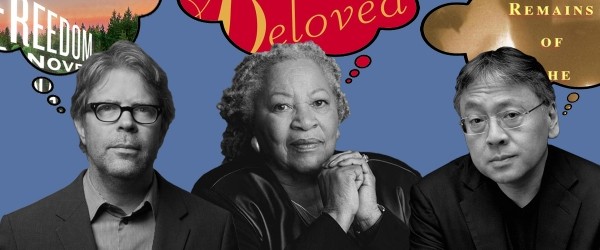

Беседа с Тони Моррисон

Авторы: Сара Ладипо Маника и Марио Кайзер

Авторы: Сара Ладипо Маника и Марио Кайзер

Фото: Тимоти Гринфилд-Сандерс

поставила всего лишь одно условие в рамках своего интервью, проходившего в её доме на севере Нью-Йорка. Она не хотела, чтобы её фотографировали. Тем не менее, она разрешила задавать любые вопросы, ответы на которые впоследствии давала без особых изысков. Впрочем, ей они были и не нужны: Моррисон говорила с той же ясностью и музыкальностью, какой обладают её романы. Она говорила о расизме и «привилегии белизны», о грани между памятью и возможностью всё забыть, об искусстве описания секса. Она много смеялась, пела песни своего детства и напрочь отказывалась произносить имя нынешнего президента США (Дональд Трамп – прим. пер.). Беседа, обещавшая занять час, в итоге продлилась почти два.

Над раковиной в гостевой ванной дома Моррисон вместо зеркала висит письмо в рамке. Письмо от Шведской академии, где речь идёт о том, что Моррисон получила Нобелевскую премию по литературе. На противоположной стене, подобно ещё одной награде, висит «Уведомление об отказе в публикации» от Департамента уголовного правосудия штата Техас. В нём издателя книг Моррисон информируют о том, что её роман «Рай» запрещен для распространения в техасских тюрьмах, так как может привести к бунту.

Сара Ладипо Маника: Как вы предпочитаете, чтобы к вам обращались? Профессор, доктор, миссис или мисс?

Тони Моррисон: Мне нравится просто Тони.

Сара: Тони?

Тони: Да, отзываюсь на него.

Сара: Тони, спасибо большое за эту возможность поговорить с вами.

Тони:: Я очень рада.

Сара: Я родом из Нигерии, и вот надо же, минуту назад встретилась с в вашей ванной. (Среди фотографий на стенах гостевой ванной есть фотография Моррисон с нигерийским лауреатом Нобелевской премии)

Тони: Ох! Да, мы раньше часто ездили в Париж, встречались там, разговаривали – очень интересные, оригинальные у нас были разговоры, – и решали мировые проблемы. А Шойинка всегда знал, как что нужно решить.

Сара: И ведь до сих пор знает.

Тони: Да, да. И говорит всё тем же голосом! (Имитирует Шойинка звонким голосом)

Марио Кайзер: Мы с Сарой подружились благодаря вашим книгам. Мы ходили на писательские курсы, и когда я рассказывал Саре, что работаю над историей моих дедушек, которые были солдатами и не вернулись домой со Второй Мировой войны, она дала мне ваш роман Домой – книгу и аудиокнигу.

Тони: О, точно, потому что я их начитывала. Мне нравится процесс начитки моих книг, ведь так я оцениваю их в зависимости от того, как они звучат. Не только поэтому нравится, но для меня это важно. Помню, как публиковалась в первый раз, и издатель отдал мою книгу на чью-то начитку, для продажи на дисках. В озвучке участвовали прекрасные актрисы, но я никогда их не слушала. Но как-то раз я включила один из дисков и сказала: «Да это же неправильно!» Думаю, это была Возлюбленная .

Я сказала, что там идёт: «Та-та-та-та-та-та-бум-та-та-та-та-та». 124 дом был нехорошим местом. Полным детской злобы». А она читала всё очень ровно. И тогда я начала начитывать все свои книги сама. Теперь-то я знаю – и мне лестно, – что мне придётся начитать их все снова, потому что, как сказали издатели, мои прежние начитки были сокращёнными. Хочу, чтобы вы знали: не было у меня опыта хуже, чем сидеть в маленькой комнате, пока люди снаружи работают над записью. Вы не представляете, как много ошибок можно сделать, когда читаешь в микрофон.

Марио: Ваша последняя вышедшая книга, Боже, храни мое дитя , начинается с бьющего по живому предложения: «Это не моя вина».

Тони: Верно.

Марио: Мать смотрит на свою новорожденную дочь.

Тони: И она испугана.

Марио: Она понимает, что кожа её дочери гораздо темнее, чем её собственная, и боится за её будущее.

Тони: Как и за своё.

Марио: В отличие от ваших предыдущих романов, история здесь происходит в современном мире. Неужели в этой стране цвет кожи до сих пор может сыграть роль в жизни человека?

Тони: Так начиналась наша история. Наша страна началась с труда африканцев – их звали, чтобы они бесплатно работали, жили здесь и воспроизводили всё больше рабочей силы. Когда я работала над романом Жалость , в нём должна была быть история жизни до того, как расизм стал визитной карточкой и характеристикой нашей земли. История ещё до суда над салемскими ведьмами, когда они бегали вокруг и убивали людей из-за религии. Религиозные люди беспокоились из-за чего угодно, но только не из-за цвета кожи. Однако из этого появилось то, что есть сейчас. То самое «исцеление» – вот что помогло людям сплотиться, белые стали белыми. Подумайте об этом: если вы приезжаете сюда из Германии, России, или ещё какой-нибудь страны, вы сходите с корабля, ступаете на землю. Однако чтобы стать американцем, вы должны быть белым. Вот то качество, которое выдает нашу страну, это сам народ, где есть негры. Может быть, что-то похожее сейчас происходит и где-нибудь в Европе. Моя идея вот в чём – если вы из Швеции, то вы швед. Вам нет нужды говорить: «я белый швед». Понимаете?

Марио: Я да. Я немец, и до переезда в США никогда не воспринимал себя белым.

Тони: Всё это очень важно. Когда кто-нибудь вроде писал книги, этот кто-то писал их для белых людей – вполне обоснованно – потому что хотел сподвигнуть их на действия, раскрепостить. Вот кем была его аудитория. Не я. не писал свои книги для девочек из Огайо. Он писал их для русских, верно? Я пишу для негров, о них и ради них. И если мои книги достаточно хороши, их прочтут и оценят люди помимо афроамериканцев. Как-то так, если простыми словами. Смысл ещё вот в чём – я просто думаю, что мы интересный народ.

Сара: Ещё бы!

Тони: Забавно ещё кое-что: когда люди не из нашей страны – особенно из Европы, – думают о Штатах, когда любят что-то в нашей культуре, это обычно касается чего-то именно из негритянской культуры. Джаз. Даже язык. Подумайте, какой бы была эта страна без нас. Я бы сюда даже туристкой не приехала! Со своей первой книгой я пыталась сказать: «Послушайте, расизм действительно причиняет боль. Если вы очень хотите быть белым и при этом не являетесь им, если вы молоды и уязвимы, расизм может вас убить». Тогда я впервые начала писать, и, наконец, после всех лет чтения книг, их редактирования и работы в библиотеке я подумала: «Постойте-ка, в мире нет ни одной книги обо мне!» Таким образом, раз мне захотелось почитать об этом, мне определенно нужно было написать что-то подобное самой.

Марио: В Боже, храни мое дитя , как и в ваших других книгах, страдает ребёнок. В 60-е вы сами привели в этот мир двух детей во время борьбы за гражданские права. Дала ли она вам надежду на более светлое будущее для них?

Тони: Нет. Нет. Нет, а я живу здесь уже очень много лет. Смотрите, они ведь только теперь начали публиковать в газетах заметки об убитых неграх, о тех, над кем совершили самосуд. Никто не говорил об этом. Прессе это было не интересно. Теперь же что Трейвон Мартин, что тот другой мальчик, которого застрелили – их истории у всех на слуху. Я говорила своему сыну: «Ты хоть понимаешь, что шестьдесят, семьдесят лет назад я жила в мире, где про это не писали даже статейки?» Такого просто не было. Произошли кое-какие изменения, хотя теперь я думаю, что с нашим нынешним так называемым «президентом» нас ждёт откат назад. И это настолько опасно и ужасно, что мне даже думать об этом не хочется. Стараюсь не думать. От этого человека меня действительно тошнит.

Сара: «Вернём Америке былое величие».

Тони: «Вернём Америке былое величие» значит «Вернём Америке величие белых». Но теперь у вас есть другая вспышка, выражающая мнение людей, которые хотят чувствовать себя выше чего-либо, лучше чего-либо. И кто же эта вспышка? Я.

Сара:: Прослушивание ваших историй в вашей же начитке только подчёркивает чистоту и музыкальность вашего стиля. Писали ли вы их с расчётом на то, что их будут читать вслух?

Тони:: Я рассчитывала на то, что читатель услышит их. Я родом из дома, где постоянно читали вслух. Помню одну историю о моём прадедушке, о котором всегда с гордостью говорили, что он прочёл Библию от корки до корки. Пять раз. Я знала, что закон в некоторой степени запрещал неграм читать. Закон также запрещал белым учить негров читать. За это можно было попасть в тюрьму или получить штраф.

Мой дедушка не ходил в школу. Как-то раз сходил, но только для того, чтобы сказать учителю, что больше не вернётся. Он надеялся, что читать его научит сестра. Они называли его Большой Папа. И гораздо позже я думала: что ещё он мог читать? Не было ни книг, ни библиотек. Была только Библия. Однако в то же время это была попытка ответного удара.

В моём доме книги были повсюду. Моя мать присоединилась к клубу «Книга месяца», и это было похоже на сопротивление. Вместе с чтением они также всё время рассказывали истории. Пели истории. Их было около десяти, и все они были безумными.

Сара: Менялись ли истории по ходу времени?

Тони: Менять было можно, потому что они заставляли нас их рассказывать. Они говорили: «Расскажи историю о том-то и том-то!» И мы вставали, маленькие дети, и истории можно было чуть-чуть менять. Однако они были сумасшедшими. Мне они нравились, потому что были… (она делает паузу, затем начинает петь – сперва тихо, потом громче) «Буду бить, начну рубить – и у жены нет головы!» Громкая была песня. «Там-там, там-там, там-там. И у жены… нет головы!» И затем та самая жена возвращалась с собственной головой в руках и говорила: «Там так хо-о-о-олодно, там так хо-о-о-о-лодно». Таким было наше развлечение. Это и песни.

Моя мать пела всё время – днём, ночью, в любое время суток. У неё был самый красивый голос, какой я когда-либо слышала. Она развешивала одежду и пела. Мыла посуду и пела. Для меня звуки её голоса были частью борьбы, хотя я и не писала лет до тридцати девяти. Однако когда я начала писать, оказалось, что в языке эти звуки очень важны. Они все были глупыми, те страшные истории. Помните, как читали сказки, когда были детьми? Гензель и Гретель ? Ужасно ведь! Все эти истории про умирающих людей, выгоняющих своих детей из дома. И затем ведьма бросает их в печь. О Господи!

Сара: Одним из рефренов в ваших книгах является грань между памятью и возможностью всё забыть, причём подобная возможность является чем-то вроде способа оставить всё позади. В Возлюбленной это выражается постоянно повторяющейся строчкой: «Мимо такой истории не пройдёшь». А в Боже, храни мое дитя вы пишете, что «память – вот что самое худшее в исцелении». Как вы справляетесь с такой гранью?

Тони: Для того, чтобы попасть в счастливое место – которое я называю счастливым, даже если в моих книгах люди то и дело умирают, – нужно приобрести знания. Если в самом конце вы узнаете что-то, чего не знали раньше, это почти мудрость. И если я смогла попасть в этот аккорд, значит, всё остальное того стоило. Знание чего-то, чего вы не знали раньше. Становление кем-то особенным. В книгах и в жизни есть определенные закономерности, которые выглядят так, будто идут бок о бок. И затем вдруг что-то происходит, и люди на этом учатся. Так и в Боже, храни мое дитя , хотя я и думаю, что это ужасное название...

Марио: Как бы вы назвали эту книгу?

Тони: Кажется, у меня был какой-то вариант. Не помню, какой, но он был чудесен!

Сара: Почему вы не настояли на нём?

Тони: Потому что они задали бы мне трёпку.

Сара: Разве получение Нобелевской премии не даёт вам привилегию указывать людям, что и как делать?

Тони:: Нет, конечно! (она разыгрывает стычку со своим издателем) «Идите-ка вы к чёрту, это моё название! – Нет-нет, вы не можете так поступить!» Они считают, что делают мне одолжение, раз публикуют мои книги, хотя зарабатывают на этом кучу денег – и всегда будут зарабатывать. После моей смерти, после смерти моих детей и внуков они всё ещё будут грести деньги лопатой. Я давно уже работаю в этой сфере. И я не особо в восторге от неё. Так о чём мы там говорили?

Сара: О грани между памятью и возможностью всё забыть.

Тони: Ох, да-да-да. Дело не в борьбе. Во многих книгах речь идёт о каком-нибудь выигрыше. Я не заинтересована в этом так, как заинтересована в том, какой должна быть интеллектуальная и эмоциональная жизнь. Вы идёте по следу и приходите в какое-то место. Вы не хотите прийти туда же, где были в самом начале. В книге, где та девочка… Где же эта книга? Что это за книга?

Сара: Боже, храни мое дитя .

Тони: Она самая! Они все начинают сливаться в одну. Так вот, у этой девочки очень, очень тёмный цвет кожи, но она очень, очень красивая. Её возлюбленный – настоящий умник. Они оба крайне самовлюбленные, и потом они попадают в место, где им приходится заботиться о ком-то ещё, кроме себя. И подобный опыт вытаскивает их из панциря «я, я, я», так что в конце они добиваются кое-какого уважения и даже испытывают друг к другу симпатию.

Марио: В этой книге вы пишете о чём-то, что называется «привилегия цвета кожи» – как оттенок цвета кожи влияет на статус даже в негритянском обществе. Смог бы Барак Обама стать президентом, если бы его кожа была темнее?

Тони: Для меня цвет его кожи и так достаточно тёмный!

Марио: Однако не тот «Суданский чёрный», как вы его называете.

Тони: Нет, не Суданский чёрный. У его кожи красивый чёрный цвет. Эфиопский чёрный. Все эфиопы невероятно красивы! Нет некрасивых эфиопов. А что насчёт цвета кожи... Я родилась в небольшом городке, где производили сталь.

Марио: Лорейн, Огайо.

Тони: Толпы иммигрантов, одна старшая школа. Я закончила колледж – первая в моей семье, – и затем, в Говардском университете, узнала о том, о чём вы спросили: о привилегии цвета кожи. Вашингтон в то время был переполнен неграми из среднего класса. Они работали в бюро по переписи населения, были организации, женские клубы, куда входили люди лишь того или иного цвета. Я не понимала, что ими движет. Они казались мне не особо умными, потому что я-то не могла заводить друзей только из-за цвета кожи.

Когда я вернулась туда в качестве учителя, одним из моих студентов был Стоукли Кармайкл. Я спросила: «Стоукли, чем ты планируешь заняться после выпуска?» Он сказал: «Меня приняли в теологическую семинарию объединения. Но сначала я отправлюсь на юг». Тут уже играла роль политика, так что цвет кожи был неважен. Речь шла о гражданских правах.

Однако когда студенткой была я, дела обстояли совсем иначе. В Вашингтоне был только один универмаг, где мы – негритянки – могли принять душ. Универмаг назывался «У Хета». Больше в душ нас нигде не пускали. На автобусах везде были маленькие таблички «Только для белых». Я стащила одну и послала моей матери. Город был явно сегрегированным. Фонтанчики с водой. Я всегда думала, что это не может быть правдой. Почему они платили двойную цену за фонтанчики? Смысла не было в том, чтобы тратить все деньги лишь ради того, чтобы чувствовать себя лучше кого-нибудь другого.

Марио: Когда Дональд Трамп просил афроамериканцев голосовать за него, он сказал: «Что вы теряете?» Как вы на это отреагировали?

Тони: Я просто подумала, что это глупый вопрос. Я могла потерять что угодно. Что я теряю сейчас так это вас, раскидывающего повсюду бомбы. Но он выглядел так противно и так высокомерно. Этот обманщик, знающий всего семьдесят семь слов. Мы их считали. считал их. Семьдесят… семь… слов.

Сара: Давайте не будем о Трампе и поговорим про Обаму. Каково было получить от него Президентскую медаль Свободы? И что он вам тогда прошептал на ухо?

Тони: Вы были там?

Сара и Марио: Нет, мы смотрели запись.

Тони: Он правда шепнул мне кое-что на ухо. И вот что я вам скажу, очень важное: я не знала, что он сказал.

Марио: Вы выглядели очень радостной.

Тони: Тогда я знала! Однако как только я ушла оттуда, я подумала: «Что же он сказал?» Мне было так неловко! Я отправилась в Париж и там рассказала об этом одному парню, послу во Францию. Я сказала: «Он шептал прямо в моё ухо, а я не знаю, что именно. Что-то не так!» И он сказал: «Послушайте, как-то раз я разговаривал с ним сорок пять минут и теперь не помню ни слова».

Сара: У вас был благоговейный страх.

Тони: Думаю, так и есть. Однако когда я пошла на вечер, моим сопровождающим был мой сын. И он спросил у Обамы: «Вы что-то шепнули моей матери, но она не помнит, что. Вы помните, что сказали ей?» И Обама сказал: «Конечно, помню, я сказал, что люблю вас» (она прикрывает лицо руками и словно всхлипывает). Теперь я понимаю, почему забыла об этом! Я забыла об этом точно так же, как забываются разговоры с кем-то, кого ты очень любишь или кем очень восхищаешься. А Обама был настолько потрясающим, что просто теряешь дар речи.

Сара: Давайте продолжим тему любви и поговорим о вашем друге .

Тони: Ох, да!

Сара: Он как-то сказал: «Роль человека искусства ничем не отличается от роли возлюбленного. Если я люблю тебя, я заставлю тебя осознать те вещи, которые ты пока не видишь». Какой вы видите роль человека искусства?

Тони: Забавно, что он сказал так. Джимми. То, что собираюсь сказать я, прозвучит очень пафосно, но я думаю, что человек искусства, неважно, писатель или художник, практически святой. Я о чем-то вроде видения, той самой мудрости. Можно быть никем, но видеть мир в таком свете, и это близко к божественности. Это выше обычной жизни и, как правило, восприятия каждого из нас. Вы как бы становитесь на ступеньку выше. И чем дольше вы стоите на этой ступеньке, даже если вы ужасный человек – особенно если вы ужасный человек – вы видите взаимосвязь всего происходящего, которая шатает вас, или движет вами, или проясняет что-то внутри вашего творчества, о чём вы даже не подозревали. И это на самом деле провидение свыше или что-то за гранью обычного мира.

Особенно это касается художников. Я представить не могу, как они пишут картины. То есть как связано то, что мы делаем, с нашим подсознанием? Вот почему критика так ужасна. Не вся, конечно, но большая её часть. Потому что язык критики не совсем достигает того уровня, на каком находится человек искусства.

Сара: Вы сами даёте имена своим персонажам, или они сами себе их дают?

Тони: Они сами дают себе имена. У меня есть несколько книжных персонажей с неверными именами, и они так и не ожили. Мне нужно спрашивать их: «Как тебя зовут?» И потом просто ждёшь, когда что-нибудь щёлкнет… или нет. И если нет, всё написанное кажется громоздким, или персонажи не обретают язык. Иногда происходит обратное. Когда я писала Песнь Соломона , в ней была женщина по имени Пилат. Однажды я нарисовала её в воображении, и она всё болтала и болтала. Она впрямь начала перетягивать на себя всю книгу, и мне просто необходимо было остановить её. Так что я сказала: «Ну-ка заткнись, это не твоя книга!» У неё есть сцена, где она скорбит по своему дедушке и говорит: «И она была любима». Вот и всё, что она получила. Несмотря на свою важность в сюжете, она больше не разговаривает.

Марио: Вы перешли в католичество, когда вам было двенадцать лет, и вы взяли имя Энтони, которое позже стало Тони. Святой Антоний был одним из самых важных святых в Библии.

Тони: Антоний Падуанский!

Марио: Он был известен своей замечательной проповедью, а также он помогает отыскать потерянные вещи. Что бы вы хотели вернуть?

Тони: У меня две просьбы. Первая – мой сын. Ну и ещё возможность прожить заново несколько периодов моей жизни.

Марио: Есть ли среди этих периодов какой-то особенный?

Тони: Да, годы учёбы в университете. Во время них вообще произошло очень много хорошего, я многому научилась. Я ходила в театральный кружок, и летом мы часто путешествовали. Тогда я впервые побывала на юге – настоящем юге, а не в округе Колумбия. Помню, как мы добрались до гостиницы, и наши преподаватели узнали, что это бордель или что-то типа того. И один из них пошёл к телефонной будке. Помните, что тогда ещё были телефонные будки? Он посмотрел на оборот телефонной книги, чтобы найти номер негра-священника, что было правильно, ведь там могли быть номера Африканской методистской епископальной церкви и чего-нибудь в этом духе. Он нашёл один номер, позвонил и сказал, что они тут с группой студентов из Говардского университета, и им негде переночевать, потому что негров никуда не пускают. Тот священник сказал: «Перезвоните через пятнадцать минут». И он правда помог нам, нас встретили несколько его прихожан. Я пошла с одной из девочек и попала в этот дом, где были одни женщины. Это было что-то невероятное! Боже, она сушила простыни прямо на кустах, отчего у них был особенный аромат. Ох, я словно была на небесах! И ещё они очень вкусно нас накормили. Мы попытались отблагодарить их деньгами, но они отказались. Так что мы положили деньги в наволочки.

Марио: Ваша история напоминает о случае с Фрэнком Мани, главным героем Домой , когда он искал, где бы переночевать.

Тони: Ах да. У него была Зелёная книга («The Negro Motorist Green Book», путеводитель для афроамериканцев-путешественников, который переиздается каждый год – прим. пер.), копия которой есть и у меня, с информацией о том, где негры могут остановиться. Знаете, я не говорила, что он негр, пока мой редактор не сказал: «Никто не знает, негр он или белый». Я ответила: «И что?» И он сказал: «Тони, я правда думаю, что это важно». Так что я сдалась. Однако мне было интересно писать Домой , так же интересно, как «Рай», где я сразу обозначила цвет кожи: «Сперва они убили белую девушку». Однако неизвестно, кем же была та белая девушка. И для меня это было раскрепощением, потому что иногда можно сказать «чёрный» и ничего под этим не подразумевать. То есть в том случае, пока вы не придадите этому особое значение. Видите ли, моя бабушка жила в Мичигане, и она была самой мудрой в нашей семье. Она знала всё. Она была повитухой. Иногда приезжала к нам. Она была высокой. Вернее, выглядела высокой. Ходила с тростью, которая явно была ей не нужна. И как-то она пришла домой, посмотрела на нас с сестрой и сказала: «В этих детей что-то подмешали». Я подумала, что это хорошо. Однако её кожа была чёрной как смоль, и она смотрела на нас, как на запачканных, разбавленных. Нечистокровных. Она была чистокровной – чистая негритянка, чистая африканка, – тогда как мы всё же были метисами. Я думала, что это любопытно, потому что ещё с детства я стала «иной», но уже с другой стороны.

Сара: Можем ли мы поговорить о сексе?

Тони: Конечно! Мне нравится о нём разговаривать, потому что у меня самой он был сто лет назад. О чём вы бы хотели узнать?

Сара: Все знают, что вы пишете изумительные сексуальные сцены.

Тони: Пишу! Думаю, что я описываю секс гораздо лучше многих людей.

Сара: Как вам это удаётся?

Тони: В сценах секса самое худшее то, что они все беспристрастны. В них пишут «грудь», или «пенис», или ещё что-нибудь. Я что хочу сказать – да кого это волнует? В хороших описаниях секса и самом сексе это вовсе не главное. Это что-то другое. В моём романе Самые синие глаза , когда героиня занимается сексом, она раздирает кожу до самых костей, ну, не выдерживает. Сильно раздирает! Однако если вы можете связать секс с каким-нибудь другим интересным поведением, то и секс становится интересным.

Сара: В Возлюбленной такую роль играет кукурузное поле, туда же поедание кукурузы. Как бы это намёк на секс.

Тони: Верхушки кукурузы качаются. Парни смотрят.

Сара: «Ох и тяжко же это было, сидеть там, сгорая от желания, и видеть, как под полуденным солнцем танцуют метелки на кукурузном поле» (пер. И.А. Тогоева).

Тони: Кто-то мне говорил, что Дензелу Вашингтону предложили сыграть в экранизации Возлюбленной . И он сказал: «Я не стану играть в фильме, где афроамериканцы занимаются оральным сексом с белыми надсмотрщиками».

Там была сцена, где эти мужчины, знаете, любят друг друга, но они все были в цепях. Он же вёл себя так, как будто это сумасшествие. А потом вы читаете про колледж Шоэт, тот колледж, где студентов насилуют аж с шестидесятых. Не знаю, почему он отнёсся к этому с такой неприязнью. Но всё в порядке, Дензел! Мне хочется писать об этом действительно красиво, интимно и доступно. Это должно быть так, чтобы каждый смог прочувствовать, связать это с собственным опытом – не просто сам половой акт, но то, что я о нём говорю. Я читала сцены секса в других романах и думала: «Ну и что?»

Марио: О чём будет ваша следующая книга?

Тони: О, она так хороша! Она называется «Джастис» (Справедливость – букв.), хотя в ней нет ничего о справедливости. Есть семья и их рабовладелец. Его зовут Гудмастер, и он заставил всех рабов называть себя Гудмастерами (хороший хозяин – букв.). Они это ненавидели, поскольку он был ужасен, но хранили свои имена, потому что благодаря этому позже смогут сохранить связь с другими поколениями. Среди них есть парень с тремя детьми – две девочки и мальчик. Их имена – Кураж, Фридом и Джастис (Смелость, Свобода и Справедливость – букв.), но ходить с такими именами в школу они не могли. Так что в школе вместо Кураж было Кэрри. Вместо Фридом говорили Фрида. И мальчика, носившего имя Джастис, называли Джус (сок – букв.). Имена многое значат. Имена важны, потому что в самом начале у нас их нет. Они просто дают нам глупые имена. Я пыталась вспомнить друзей моего отца. У них всех были прозвища. Кул Бриз (прохладный ветер – букв., или Крутой Бриз при частичном переводе – прим. пер.), Дьявол Джим. Всякие разные имена. Некоторые миленькие, некоторые ужасные. Какой бы ни была их слабость, так они тебя и назовут. Для того, чтобы вы унесли это с собой.

Марио: Вы как-то говорили, что хотите, чтобы вас запомнили не афроамериканским писателем, а американским.

Тони: Неужели?

Марио: Да.

Тони: Америка? Я не могу иметь какое-то отношение к этой стране. Она слишком большая. Это как спросить, например: «Что вы думаете о Европе?» То есть как это? Но однажды я была на каком-то мероприятии с , писателем. Он представил меня и сказал: «Я не думаю о Тони как о писателе-негритянке. Я не думаю о ней как о женщине-писателе. Я думаю о ней как...» И я сказала: «Как о белом мужчине-писателе». И все засмеялись. Вот что я помню. Он пытался вытащить меня из всех этих рамок. Однако что ещё оставалось после женщины и негритянки? Только белые мужчины. Скорее всего, он хотел сказать просто писатель, знаете, настоящий писатель.

Авторы из этой статьи

Комментарии 3

Показать все

Читайте также

-

-

-

5 сентября 2019 г.

2K

«Ты ничего не знаешь» и другие советы по писательскому мастерству от Тони Моррисон

-

-

-

-

-

-

-

Понравилось интервью. Действительно, отвечает просто и без изысков, но очень искренне.

Надо наконец добраться до творчества Моррисон.