14 января 2019 г., 19:41

2K

О писательской ревности

Автор: Элиза Габберт

Переводчик: Виктория Митрофанова

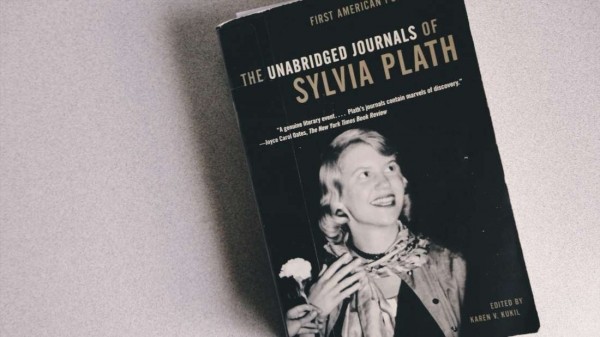

Недавно, читая новую книгу стихов, я заметила некий знак влияния: стихотворение с жуткой игривостью, напоминавшее мне «Папочку». ! Я написала это на полях рядом с ним. Я вытащила свою копию сборника ее стихов с полки (с надписью «Счастливого Рождества», 1994 год, мама и папа; мне тогда только исполнилось пятнадцать) и перечитала «Папочку».

Большую часть своей жизни я воспринимала «Папочку» буквально как отречение Плат от отца: «Папа, папа, ты подонок, я вижу тебя насквозь». Она почти называет его Гитлером за его «аккуратные усы» и «арийские глаза». Как говорит Джанет Малкольм в «Молчаливой женщине», стихотворение «получило смешанное восприятие». Она цитирует Леона Визельтье из «Нью-Йорского книжного обзора» за 1976 год: «Что бы ни делал с ней ее отец, это не могло быть тем, что немцы делали с евреями». Ирвинг Шоу в 1973 году нашел в метафоре «нечто чудовищное, совершенно несоразмерное». Я думаю о стихотворении Шерон Олдс «Переписчица», которое начинается так: «Гитлер вошел в Париж так, как моя сестра входила в мою комнату ночью» (мой друг Крис, с которым мы учились в аспирантуре, прочитал эти строки и просто сказал: «Нет»).

Тем не менее, в 2012 году, в недавно появившихся файлах ФБР об Отто Платте, имеющем немецкое происхождение, было предположено, что он, вероятно, был сторонником нацистов. Как сообщал «The Guardian» в то время, «документы показывают, что он был задержан по подозрению в прогерманской верности». В отличие от критиков 20 века, Сильвия, возможно, имела представление об этих пристрастиях. Может быть, она хотела буквально назвать его нацистом.

Однако это не закрывает дело о «папочке». Несмотря на симпатию к нацистам, есть мало доказательств того, что Сильвия испытывала ненависть к своему отцу. Как отмечается в короткой, но довольно замечательной статье о Плат и ее серии стихотворений о пчелах, которую я нашла на сайте Дублинской ассоциации пчеловодов, «он умер, когда Сильвии было всего восемь лет, и это глубоко повлияло на ее чувства и мысли на всю оставшуюся жизнь. Ее мать пишет, что, когда ей сообщили о смерти отца, она сказала: «Я никогда не буду говорить с Богом!» (Отто Платт, энтомолог, автор влиятельной книги «Шмели и их пути»).

Плат не передает в своих дневниках сознательного негодования к отцу; напротив, она пишет: «Я возмущаюсь и негодую по поводу того, что забрали моего отца, которого я никогда не знала; даже его ум, его сердце; его лицо, как у мальчика 17 лет, которого я ужасно люблю. Я бы полюбила его, но его больше нет». Несколько лет спустя она посещает его могилу: «Я нашла плоский камень… прямо возле тропинки, по которой он должен был пройти. Я чувствовала себя обманутой. Было искушение выкопать его. Чтобы доказать, что он существовал, а теперь действительно мертв». Ее дневники ясно дают понять, что она ненавидела свою мать. В 1958 года она написала:

Я никогда не знала любви отца, любви настоящего кровного родственника за эти восемь лет. Моя мать убила единственного человека, который любил бы меня всю жизнь… Я ненавижу ее за это… Я ненавижу ее, потому что она не любила его… Это была ее вина. Будь прокляты ее глаза.

Это необоснованное обвинение – Отто умер от диабета, – но, очевидно, она чувствовала, что на самом деле все было именно так. Так что же сработало как переключатель в 1962 году? Не думаю, конечно, что он вообще был. Одно из стихотворений она написала вскоре после того, как узнала, что у ее мужа (тоже поэта) был роман с их общим другом (поразительной Ассией Вевилл; я чувствую себя вынужденной сказать вам, что на сайте пчеловодов ее имя написано неправильно – Вивилл). И незадолго до того, как она, наконец, достигла успеха, она покончила жизнь самоубийством. Учитывая время, я теперь начинаю предполагать, что «папочка» – это завуалированное имя Теда Хьюза: Хьюз – подонок, с которым она покончила.

Я написала обзор новой книги и включила в нее свой первый проект с длинным отступлением от темы, содержащим большую часть вышеупомянутого материала, не ожидая, что это сойдет с рук. Конечно же, мои редакторы предложили вырезать его, потому что это было «слишком эффектное отвлечение» от темы самой книги (цитирование этой редакционной заметки – пустая болтовня, я знаю, но зато какая блестящая дипломатия – конечно, я была готова убить этого дорогого человека, как только они сказали, что это слишком хорошо, чтобы суметь выжить). Но я решила, что кроличья нора, в которую я упала, была знаком того, что я должна писать о Плат. Пришло время напомнить миру, насколько хороша ее поэзия, подумала я, - и больше не обращать внимания на ее личность, на ее школьную привлекательность, на мифологию ее самоубийства. Мы склонны связывать Плат с готическими подростками, склонившимися над дневниками, потому что мы, незаслуженно, не принимаем ее всерьез.

Вскоре после этого я увидела ссылку в Твиттере на статью Дэна Чиассона в «Нью-Йоркере» о последних письмах Сильвии Плат, которые были недавно опубликованы. Кажется, я громко ахнула. Это было только совпадение или же какое-то проявление коллективного сознания, но это означало, что моя новая одержимость Плат не была необычной; любой давний поклонник Плат думал и писал о ней снова и снова. Я чувствовала себя обманутой (как Плат на могиле отца) и немного сумасшедшей от того, что критик, гораздо более известный, чем я, добрался до нее первым!

Читая статью, я думала, что могу сделать – воссоздать жизнь гения в контексте ее уязвимости, ее стремлении быть недооцененной, ее «фасаде бодрого энтузиазма». В ней цитируются пять слов Плат. И я больше всего завидую тому, что их написала не я, и я уверена, что вы можете догадаться о том, что это за слова: «Я ем людей, как воздух». Это не только сострадательный и полный интересных деталей кусок, но и критическое понимание:

Ее ум был блестящим, словно она была не в себе, она делала акцент в удивительных местах. Мы слышим меньше, чем нам хотелось бы, о крупных литературных или исторических событиях: обед с Т. С. Элиотом и Стивеном Спендером в Лондоне, или ее занятия по вторникам в B. U. с Робертом Лоуэллом, или напитки после этого с Энн Секстон и Джорджем Старбаком в баре Ritz в Бэк-Бэй. Вряд ли она могла использовать эти случаи в стихах, и поэтому, я думаю, они очень легко легли на ее сознание. Но, как сурок, она знала, что ей это пригодится.

Я была зла от того, что это было так хорошо.

В писательстве есть плохая двойная связь: если вы не пишите о вещах, которые интересуют людей, никто не будет читать вас, но если вы пишете о вещах, которые интересуют людей, другие люди тоже напишут о них. Я испытывала ревность как писатель много раз. Например, читая Рейчел Авив, пишущую о состояниях фуги и психосоматическом бессознательном состоянии; Лорен Ойлер, пишущую о способности социальных сетей не сдаваться; Сьюзан Сонтаг, пишущую о том, как апокалипсис маячит, но никогда не происходит – последний раз о СПИДе и его метафорах, и это несмотря на то, что она мертва. Сонтаг, кажется, уже озвучила все мои мысли. Чтение писателей, которыми я восхищаюсь, то, о чем я хочу написать, заставляет меня чувствовать себя неоднозначно: нужно понять своевольные чувства или, по крайней мере, признать их.

Разве не все хотят быть особенными? В интервью 2015 года писатель и сценарист Брюс Вагнер, который много пишет о славе, сказал следующее:

Конечно, Уорхол сказал, что все будут известны только в течение 15 минут, но я думаю, что новая модель этой мантры заключается в том, что в будущем – которое сейчас – все будут известны все время. Я думаю, что слава занимает очень интересное место в нашем человеческом бытии. Желание получить признание не ново – внимание требует к себе. В одном из старых буддийских текстов говорится, что стремление к признанию настолько сильно, что во многих отношениях преодолеть его труднее, чем бедность или болезнь. Этот особый буддийский текст, который я читал, говорит, что даже самый скрытный из пещерных монахов будет иметь желание быть известен во всем мире как самый скрытный из пещерных монахов.

Эта последняя часть «даже самый скрытный из пещерных монахов будет иметь желание быть известен во всем мире как самый скрытный из пещерных монахов» – остается одной из самых утешительных вещей, которые я когда-либо читала. Я повторяю это про себя, как мантру. Желание быть особенным не особенное.

Я написала большую часть этого эссе, а затем села в самолет с копией «Между вечностями», сборником коротких, отрывочных пьес Хавьера Мариаса, в основном отобранных из его еженедельных колонок в испанской газете El País, в которой он пишет уже более двадцати лет. В этих эссе он, кажется, озабочен идеей уникальности и, по крайней мере, так же ревностно владеет своими предметами, как и я. В пьесе под названием «Изолированный писатель» (2011) он пишет о том, что писатель «должен чувствовать себя почти уникальным, а не просто взаимозаменяемым членом поколения или группы и даже не «ребенком своего времени». «Как ужасно выглядеть произведением произвольных координат вашего времени и места рождения! Без иллюзии, что мы можем достичь скорости бегства и превзойти наш дух времени, мы были бы не в состоянии работать; наши книги казались бы "излишними"».

В «Для меня единственного читателя» (2007) Мариас пишет о раздражении от того, что у вашего любимого искусства или художников есть другие поклонники. После наивной веры в то, что «мы были единственными, кто знал их, или, по крайней мере, теми, кто лучше всего понимал их», мы узнаем, что «многие другие читатели, зрители или слушатели знакомы с этими произведениями и, возможно, чувствовали то же самое, и тогда вы не можете не видеть этих других как "узурпаторов" или "подражателей"». У меня было немного другое беспокойство: что как только кто-то более известный, чем я, напишет о «моей» теме, все подумают, что я подражатель. Для Мариаса, которому, как я полагаю, не нужно беспокоиться о писателях, более известных, чем он, эта доля хуже, когда другие – «люди, которых мы не любим, или которых мы ненавидим, или презираем, или которые кажутся нам настоящими дураками». Опять же, я чувствую себя по-другому; боль от обмена более остра, когда я вижу, что писатель, который добрался первым, был, по крайней мере, настолько интересен по этому вопросу, как могла бы быть интересна я.

Мариас заканчивает «Изолированного писателя» отрывком о получении австрийской государственной премии в области европейской литературы, которую он разделяет с такими людьми, как У. Х. Оден, Итало Кальвино и Симона де Бовуар. «Это были фигуры, которых я рассматривал почти как внеземных существ, некоторых с самого детства, и которые, я был уверен, не имели никакого сходства с самим собой», – пишет он. Можно подумать, что такая почесть, наконец, заставит почувствовать себя по-настоящему особенным. Но для Мариаса видеть, как его имя добавляется к этому списку великих литераторов, парадоксальным образом уменьшается: это «делает меня каким-то образом меньше», это «заставляем меня меньше существовать».

Это похоже на достижение Сатори, который понимает принцип «нет себя» через славу. Как противоречиво. Это говорит о том, что пещерные монахи в своем стремлении к славе делали что-то правильно.

Комментариев пока нет — ваш может стать первым

Поделитесь мнением с другими читателями!