27 сентября 2019 г., 15:27

1K

Путь к Оливеру Саксу

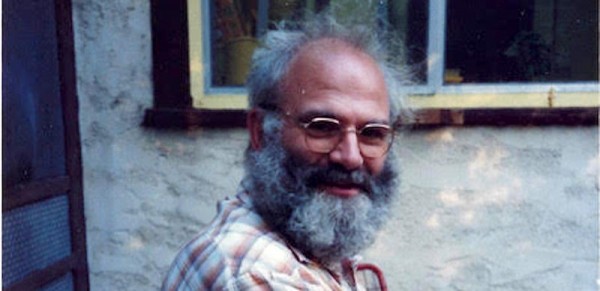

О встрече Лоуренса Вешлера с еще неизвестным 48-летним неврологом

Надо признаться, тогда, в июне 1981 года, отправляясь к в новый дом на Сити-Айленде, расположенный неподалеку от Бронкса, я как раз находился в поиске новой темы для очередного произведения.

Я совсем недавно перебрался в Нью-Йорк из своего родного Лос-Анджелеса, главным образом благодаря успеху своей последней статьи, которую несколько месяцев назад мне удалось продать каким-то чудом в The New Yorker. Мне было двадцать девять, когда поздно вечером, вернувшись домой в свою квартиру в Санта-Монике, я обнаружил мигающий огонек на автоответчике. В то время автоответчики казались довольно новомодными устройствами, потому как хрипловатый голос неуверенно начинал: «Мистер Вешлер, это мистер Вешлер?... Миссис Пейнтер, как вы думаете, он меня слышит? Может, мне оставить... Мистер Вешлер? Это Уильям Шон из New... Ааа, миссис Пейнтер, как мне понять, работает ли эта штука? Я — Уильям Шон из журнала New Yorker, звоню вам, чтобы сказать, что мы все в восхищении от вашей последней статьи, опубликованной несколько месяцев назад, и мы подумали, что... Господи, мистер Вешлер, если вы получите это сообщение, не могли бы вы перезвонить нам по следующему номеру», — и все в таком духе. «Миссис Пейнтер, не уверен, что он вообще что-либо из этого получил».

Тем не менее, я это получил, и в последующие годы я был очень благодарен за этот улавливатель мгновенных сообщений: если бы я оказался дома и ответил на звонок, я был бы уверен, что это друзья разыгрывают меня в стиле «да, я Бернардо Бертолуччи» или что-то в этом роде, и мог бы просто повесить трубку.

Статья, о которой шла речь — биографический очерк о калифорнийском художнике-инсталляторе Роберте Ирвине, участнике движения «Свет и Пространство» («Light and Space») — над ней я работал четыре года, как позже, через несколько месяцев, я рассказывал об этом мистеру Шону, когда он пригласил меня на ужин в свой любимый бар в отеле Algonquin, в глубине интерьера которого он прятался, словно мышь, и мог наблюдать за всем пространством вокруг. Он уговаривал меня попробовать что-нибудь из дополнительного меню, которое только что было предложено официантом, от волнения я выбрал первое, что попалось мне на глаза — блюдо дня, фаршированного лобстера мясом палтуса, а мистер Шон заказал «как обычно» (как выяснилось позже, кукурузные хлопья). А затем он с немалой силой любопытства переключился на меня (силой Железной Мыши, его так звали, как я понял).

«Выходит, вы сейчас живете в Калифорнии, — спросил он, — но, интересно, где вы родились?» (Его предубеждение было вполне обоснованным для Нью-Йорка того времени: моя книга на тот момент получила более полудюжины восторженных отказов от нью-йоркских издателей, в один голос уверявших меня, что они с нетерпением ждут мою следующую рукопись, несмотря на то, что сами не очень верили в успех издания какой-либо книги о калифорнийских художниках.)

«В Ван-Найс, в Калифорнии, — ответил я, — в пригороде Лос-Анджелеса, в долине Сан-Фернандо». Сбитый с толку мистер Шон не сдавался: «То есть, я имею в виду, где вы учились?» В школе Бирмингем Хай, в Ван-Найсе. «А в каком колледже?» В колледже Коуэлл Калифорнийского университета в Санта-Круз. Что-то явно не сходилось, и мистер Шон, журналист высшего класса, продолжал зондировать, пока не установил, что все мои бабушки и дедушки были венскими евреями, которые разными способами спаслись от Гитлера (действительно, мой дед по материнской линии — Эрнст Тох — был выдающимся композитором-эмигрантом Веймарской эпохи) — такая связь для него выглядела более понятно.

Первый проректор Коуэлла — первого колледжа Калифорнийского университета, который открыл свои двери всего за четыре года до того, как в 1969 году я начал там учиться — непревзойденный американский историк, не признававший позитивизм. В результате в те далекие дни Санта-Круз мог похвастаться действительно уникальными предубеждениями в самых разных областях знаний в широком американском академическом контексте. Кафедра психологии была антибихевиористской и, по сути, фрейдистской. Было сложно найти лекции о процедуре принятия закона в политологии, но любая теория (от Платона до Гоббса) читалась очень хорошо, также по философии (практически неслыханно для Америки) было очень сложно следовать логике и формулировкам или другим англо-американским доктринам, ко всему прочему, предубеждение было континентальным и феноменологическим.

И так далее. «Ничего, что могло бы принести ему пользу», — вздыхала моя бабушка Лилли, вдова композитора, когда ее спрашивали, что я там изучаю. Но на самом деле я получил великолепное общее образование, которое всегда помогало лучше видеть самые необходимые вещи, я почувствовал это еще в колледже, а именно, как учиться, и, в частности, как понимать (книгу, ситуацию), а также как формулировать вопросы — идеальное образование для того, чтобы стать штатным писателем в The New Yorker (что трое из нас, из двухсот выпускников колледжа Коуэлл 1974 года, и сделали впоследствии — остальные двое — это бесстрашный военный репортер и серфингист Уильям Финнеган и писательница Ноэль Оксенхандлер — автор автобиографических лирических произведений.

У моей сомневающейся бабушки на самом деле получилось, хоть и случайно, направить меня на путь, который привел к Роберту Ирвину. В последние годы своей жизни она отчаянно пыталась передать мне (старшему сыну ее единственного ребенка) все знания и опыт, необходимые для управления музыкальным наследием моего деда после ее ухода. Мне даже пришлось взять отпуск на полгода, чтобы помочь ей подготовиться к двадцатисеансовому интервью для программы «Устная история» Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (для нового архива Тоха университетской музыкальной библиотеки бабушка передала все документы, партитуры и записи, и даже бюст деда работы Анны Малер, дочери композитора Густава Малера). Подобно Шахерезаде (главной героине последней оперы своего мужа), она держалась за жизнь до последнего (понимая, что она единственный человек, кто знает о нем все) и ушла через две недели после съемки последней серии программы.

Тогда же, в период моих последних летних каникул, авторы программы «Устная история» попросили меня приехать, чтобы отредактировать двухтомную стенограмму ее интервью (в надежде, что я смогу помочь разобрать ее сильный акцент). Я уже где-то писал о некоторых проблемах, с которыми мы столкнулись, в частности, о том моменте, когда она намеренно замедлилась, выговаривая название одной маленькой горной деревушки, находящейся на линии фронта, возле которой дислоцировалось австро-венгерское армейское подразделение Тоха во время Первой мировой войны, и в чьих окопах он продолжал сочинять одну из своих самых пасторально-лирических серенад для струнных, и вот название этой деревушки, которое, очевидно, знала только она, было произнесено настолько отчетливо: Хотпотатошит (Hotpotatoshit).

Мне пришлось провести многие часы и даже дни среди стеллажей библиотеки Пауэлл в попытках найти ее, но все было напрасно, пока, наконец, несколько лет спустя, я не опубликовал библиографический очерк своего деда с этой историей, и один особо проницательный читатель помог мне разгадать эту загадку, заметив, что, я должен был смотреть довоенные путеводители, где смог бы увидеть маленькую деревушку Хотедершиц (Hotederschitz) на австро-венгерской (впоследствии югославской и словенской) границе вдоль итальянского фронта. (В том же районе, но с другой стороны границы, Эрнест Хемингуэй ездил на машине скорой помощи, и где впоследствии была написана большая часть его романа «Прощай, оружие!») (Получается, если бы обстоятельства сложились иначе, мой дедушка Эрнст Тох мог убить Эрнеста Хемингуэя!) (Но я отвлекся.)

Суть в том, что это объясняет (а я, в свою очередь, объяснил мистеру Шону в тот день в баре Algonquin), как получилось, что после окончания колледжа Коуэлл (в итоге с двойной специализацией по философии и истории культур, честно говоря, я долго не мог определиться, что мне больше нравится, и разрывался между двумя направлениями, в зависимости от того, что именно увлекало меня в определенный момент) мне предложили постоянную работу в программе «Устная история» Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. На начальном этапе я специализировался на исчезающем наследии (как они шутили, создание устной истории — это как работать в горящей библиотеке) ярких представителей европейской эмигрантской сцены в Лос-Анджелесе (проводил интервью с еще живыми свидетелями в те дни, когда Манн, Брехт, Шёнберг, Стравинский, Нойтра, Шиндлер, Фейхтвангер, Верфель, Малер-Гропиус-Верфель, Клемперер, Вальтер, Хаксли, Ишервуд, Ланг, Рейнхардт, Корнгольд, Рахманинов и многие другие, да и мои бабушки и дедушки еще прогуливались под пальмами Палисейдс Парка с видом на океанский закат и рассказывали примерно такую историю, как встретились две таксы и одна другой говорит: «Здесь я и вправду такса, но на родине я была сенбернаром».)

Так или иначе, в настоящее время я являюсь главным редактором новых серий интервью, которые были выпущены благодаря грантовой поддержке Национального фонда содействия искусству (NEA) под названием «Художники Лос-Анджелеса: групповой портрет» («LA Art Scene: A Group Portrait»). Некоторые интервью я проводил сам (с арт-дилером Ирвингом Блюмом, мастером сюрреалистического ассамбляжа Эдом Кинхольцем), но в основном я занимался редактированием стенограмм бесед, выполненных другими людьми, например последняя работа — восхитительный диалог с яркой личностью культурной сцены Фредериком Уайтом, который рассказал о ранее неизвестном мне художнике — Роберте Ирвине.

И вот, учитывая, что у меня не было особого опыта в современном искусстве, я изо всех сил старался его восполнить, однако, Ирвин уже тогда бы мог опередить многих критиков и коллег-художников и оказаться в десятке или двадцатке лучших мастеров Америки в области изобразительного искусства, тем не менее, он был не очень известен широкой публике в отличие от остальных, отчасти из-за того, что в последнее время тихо создавал свои утонченные работы в течение нескольких недель, дематериализуя их для каждого конкретного пространства, кроме того, он не позволял их фотографировать (объясняя это тем, что фотография не способна передать границу между иллюзией и реальностью, являясь всего лишь изображением, а не действительностью).

Так что это была не совсем моя вина. И это, конечно, надо услышать от Ирвина, будучи счастливым беззаботным молодым человеком (серфинг, пляж, танцы, девушки, скачки, если не автомобиль) и практически без какого-либо образования за плечами (разве что пара семестров художественной школы), он начал усердно работать в конце 50-х, все 60-е и даже в начале 70-х, сфокусировавшись на феноменологической редукции живописи, совершенно непостижимого и почти бессмысленного воспроизведения того абстрактного, о чем рассуждают философы. Так что в какой-то момент я взял на себя смелость и послал ему записку, в которой говорилось примерно следующее: «Вы читали "Феноменологию восприятия" (The Primacy of Perception) Мерло-Понти?»

И на следующий день он уже был у дверей моего офиса. Оказалось, что в те дни он жил в Вествуде, где-то около километра пути от меня, тем не менее, я более чем уверен, если бы отправил эту записку полугодом ранее, он просто разорвал и выбросил бы ее, нисколько не заинтересовавшись знакомством с каким-то очкастым, неуверенным в себе интеллигентом с Восточного побережья (он любил называть меня беспокойным интеллигентом с Восточного побережья, несмотря на мою южно-калифорнийскую аутентичность, точно такую же, как и его), и на тот момент он достиг такой точки в жизни, когда собирался начать читать философию всерьез, так что все закончилось тем, что мы обедали вместе в течение трех последующих лет.

Иначе говоря, он достиг поворотного момента в своей жизни, когда полностью прекратил свою студийную деятельность и начал исследовать восприятие, а точнее, настоящее чудо восприятия, воспринимающееся само по себе и представил его предметом искусства в чистом виде (что предусматривало отсутствие каких-либо экспонатов) — и с этого момента он не создавал готовых работ, кроме как такового «свободного отклика» («available in response»), что подразумевало, готов идти куда угодно в любое время и делиться опытом субъективного восприятия.

Однако в течение последующих нескольких лет он часто пропадал на территории библиотеки северного студенческого городка Калифорнийского университета, сидя под одним и тем же деревом, копаясь в философских текстах (Плато, Канта, Витгенштейна, Гуссерля, Гегеля, Сартра, Поланьи, Кьеркегора, Шютца и, конечно, Мерло-Понти), по большей части под моим наставничеством. И пару раз в неделю я приходил к нему, и мы вместе обедали, обсуждая то, что он читает, но довольно быстро переходили на его увлекательные рассказы о солнечной калифорнийской юности (в период учебы в средней школе Дорси Хай), и последующие этапы его развития как художника и неумолимое вдохновение сего призвания.

Несмотря на свою приверженность к уединению, он был очень компанейским человеком и удивительным рассказчиком, с легкостью мог объяснить довольно сложные аспекты художественной практики. Вечером, приходя домой, я записывал наши разговоры, в последствии из которых набралась целая серия тетрадей, а через несколько лет получилась рукопись «Увидеть — значит забыть название того, что увидел» (Seeing is Forgetting the Name of the Thing One Sees), которую никто из издателей не хотел печатать, пока неожиданно это не сделал The New Yorker (а позже и издательство University of California Press), и которая, в значительной степени благодаря несравненному обаянию и добросердечности Ирвина, печатается и по сей день).

Мистер Шон объяснил, что в данный момент журнал перегружен материалом, и статью про Ирвина могут опубликовать только спустя некоторое время (около половины всей рукописи, вероятно в двух частях). Тогда же он поинтересовался, нет ли у меня новых идей для статей, и я рассказал ему о великолепном музее современного искусства «Луизиана», находящегося примерно в тридцати километрах к северу от Копенгагена (длинная история — лучше почитать статью, на которую тогда же он дал мне добро).

После этого периода с репортажами я решил внести и свои собственные пять копеек и отправился в Польшу, на тот момент прошло девять месяцев с начала сезона эйфории «Cолидарности», на десять дней... Честно говоря, я не совсем понимал, для чего именно. Как обычно, у меня не было особого опыта, и я даже не знал языка: я просто чувствовал, что там происходит что-то важное, что-то такое, что нельзя упустить. На самом деле, оглядываясь назад, я вспомнил, что в начале того года я получил гонорар от Playboy за проведение обзора во всех уголках страны о печальной для левых американцев ситуации, в связи с победой Рональда Рейгана (я чуть не погиб тогда в аэропорту Вашингтона за день до инаугурации, во время приземления самолета, в котором я летел, когда в нескольких футах от земли самолет резко отклонился от намеченной посадки и с диким ревом двигателя двинулся навстречу частному самолету Learjet какого-то мультимиллионера, и, еще раз развернувшись на 180 градусов, приземлился возле ближайшего терминала — хорошее изображение последующих восьми лет правления нового президента, если подумать, затронувшее и союз авиадиспетчеров последующей их ликвидацией).

В итоге редакторы Playboy забраковали статью, назвав ее «слишком политической» (а что им было нужно? Новых левых девушек? Но, вероятно, так оно и было: их интересовали девушки из новых левых). Но, в любом случае, работа над этой статьей вдохновила меня на работу в Польше. Большая часть американских репортажей, выходивших в то время в стране, была исключительно в категориях «холодной войны» с оттенком снисходительности («Разве это не восхитительно, как рабочие пытаются научиться вести себя как хорошие маленькие демократы»), мне кажется (впечатление, подтвержденное моим насыщенным десятидневным визитом), что польские рабочие были существенно более радикальными, чем все вместе взятые американские рабочие и левые либералы за всю историю.

Вернувшись из Польши, я быстро написал эссе «Польша в 94 концепциях» (94 Visions of Poland) — такой общий обзор в формате девяноста четырех историй из моей поездки — и послал его в Нью-Йорк, куда был приглашен и сам через несколько недель на встречу с мистером Шоном. Мне сообщили, что, несмотря на то, что статья им понравилась, сдать в печать ее они смогут только осенью, и попросили меня вернуться к этому моменту, чтобы откорректировать ее. (Я вернулся в сентябре, и статья из двух частей вышла в печать, до статьи об Ирвине или Дженсене, в ноябре 1981 года, всего за несколько недель до объявления военного положения, которое в некоторой степени уже ожидалось.)

Во всяком случае, именно в момент затишья между этими двумя поездками в Польшу я решил позвонить Оливеру Саксу, и он пригласил меня к себе на Сити Айленд.

Не то чтобы я свалился ему как снег на голову, за год до этого мы с ним как-то переписывались.

Вообще, впервые о Саксе я услышал несколько лет назад, в год отъезда из Санта-Круз, в 1974 году, в этом же году впервые были опубликованы «Пробуждения». Стоит вспомнить, что вторая книга Сакса сразу же после выхода стала практически бестселлером (в сравнении с его первым сборником, «Мигрень», изданным несколькими годами ранее и занимавшим относительно небольшую нишу рынка). Несмотря на то, что «Пробуждения» были восторженно встречены литературными критиками (Уистеном Хью Оденом, Фрэнком Кермоудом), в медицинских кругах эту книгу не принимали по обе стороны Атлантики.

Но Морис Натансон, наш ведущий феноменолог из колледжа Коуэлл, исследователь работ Гуссерля, больше напоминающий Бубера, начал рекомендовать ее с самого начала, что было очень на него похоже. Я с удовольствием посещал занятия Натансона, даже после окончания колледжа, из-за его сумбурных лекций, насыщенных слегка закрученными примерами из реальной жизни, похожих на рассказы Дональда Бартельми. (Годы спустя, уже после того, как я состоялся как писатель в New Yorker, однажды я имел возможность встретиться с Бартельми и спросить его, кто оказал на него ключевое влияние — Ионеско?Беккет? — на что он мне ответил: «Вовсе нет, это был молодой профессор, только начавший преподавать в Университете Небраски, в котором сам когда-то учился, Мори Натансон». Это было невероятно: как будто эти двое подверглись какому-то длительному слиянию разумов.)

Если подумать, вся трагедия «Пробуждений» развивается в реабилитационном центре «Маунт-Кармель» в пригороде Нью-Йорка, в котором работал Сакс, именно в те годы, когда я учился в Санта-Круз, с лета и до самого отъезда в Коуэлл, в 1969 году, достигнув своего кульминационного момента в августе и сентябре того же года, быстро перейдя из стадии «пробуждения» в стадию «страдание».

Будучи первокурсником в Санта-Круз, я был довольно несносным, самоуверенным и наглым, ничего не знающим всезнайкой. Я до сих пор помню, как на первой неделе первого курса по истории западной цивилизации мы читали «Государство» Платона, потому что на самом первом семинаре, под руководством выдающего литературного критика Харри Бергера, я весьма подробно объяснял, что вся эта история была полнейшей бессмыслицей, и неудивительно, что Сократ легко мог победить в любом споре, если все его собеседники были полными тупицами — «Да, Сократ, вы правы», «Все верно», и все в таком духе — когда, абсолютно очевидно, что можно было привести массу опровержений, но ни один из них даже не попытался этого сделать.

Но ошарашенный Харри, выслушав меня до какого-то момента, мягко добавил: «Дело в том, Рен, что Платон — гений, а вы — первокурсник». Он подождал, пока не утих громкий смех, прежде чем продолжить: «И он играет вами, как на пианино. Может, лучше помолчать немного и послушать музыку? Возможно, вам не приходило в голову, насколько Платон был озадачен этим, что проблема Сократа в том, что за всю жизнь он так и не смог найти достойного собеседника, и в некотором смысле Платон отправил эти диалоги в будущее в надежде когда-нибудь найти такого? И теперь каждый из нас, читая их, получает возможность стать именно таким собеседником. Но для этого сначала мы должны научиться читать, оставляя в стороне свою субъективную уверенность, и активно взаимодействовать с текстом».

Распознать очевидную софистику, в данном случае софистику, ложность которой содержится во всем смысле отрывка — или в других случаях (еще один любимый конек Харри) распознать, когда что-то «очевидно исключается», само его отсутствие и есть самое насущное присутствие в сцене. Неплохой набор уроков, во всяком случае, для новичка.

Позже в том же году (в реабилитационном центре «Маунт-Кармель» подопечные Сакса, вероятно, начали успокаиваться, их состояния трансформировались из тяжелых страданий в более мягкие ритмы фазы «освобождения»), я получил то, что в ретроспективе стал считать одним из лучших уроков, которые я когда-либо получал по искусству репортажа — из всевозможных мест — на уроке морской биологии. Тодд Ньюберри, выдающийся и преданный ученый-биолог из колледжа Коуэлл, обычно брал своих студентов на экскурсии по солончакам и приливным заводям расположенного поблизости залива Монтерей. До начала прогулки студентам раздавались увлекательные брошюрки с инструкциями, стилизованные афоризмами: «Во время прогулки Сохраняйте Тишину, это поможет экосистеме восстановиться после Катастрофы от вашего Пребывания. Затем зайдите Ногами в Воду, и направьте свой Взгляд на Ноги: все самое интересное будет прятаться под водой, глубоко внутри обнажений». (Удивительно органичный совет, когда много лет спустя я поймал себя рассеянно слоняющимся по Гданьску и Гдыне.)

Но, возможно, его самый полезный урок был в конце семестра, когда он заставил нас искать ответ на довольно широкий вопрос для курсового эссе. «Что такое экосистема?» или что-то в этом роде, не помню точное задание. Но так или иначе, я плавал во всем этом совершенно растерянный, и поэтому решил с ним встретиться лично. «Дело в том, — сказал Тодд, немного подумав, — что когда вы имеете дело с такой необъятной и довольно размытой темой, это похоже на то, как вы идете по пляжу и натыкаетесь на мертвого моржа, и вам интересно, как и почему он умер». (Теперь я не хожу по пляжам и не натыкаюсь на мертвых моржей, а если бы это когда-нибудь произошло, сомневаюсь, что мне было бы интересно, почему они умерли. Но ладно.)

«Теперь ты можешь сделать одно из двух. Можешь взять вон ту корягу, — сказал он, указывая на угол кабинета, — а потом вернуться к моржу и начать колотить его по бокам, и все, что ты в конечном счете добьешься — раскромсаешь подкожный жир и, возможно, и свою собственную руку. Или ты можешь взять ту же корягу, подойти к тому валуну (в другом углу комнаты), взять маленький камень вон там, сесть и начать затачивать ее. Это займет много времени, но примерно к концу дня, у тебя уже будет клинок, и ты сможешь вернуться к мертвому моржу, сделать несколько аккуратных надрезов и все выяснить».

Он добродушно улыбнулся: должно быть, я все еще выглядел недостаточно просвещенным. «Дело в том, — убежденно продолжал он, — что, когда мы имеем дело с необъятной размытой темой, не стоит задавать общих вопросов. Лучше потратить девяносто пять процентов времени на анализ ситуации, чтобы найти самый правильный вопрос, после которого вашему взору откроется вся глубина проблемы».

Я могу долго продолжать в том же духе, но последний случай произошел как раз на последней неделе моей учебы в Коуэлле, когда Мори Натансон отвел меня в сторонку, чтобы обратить мое внимание на новую книгу «Пробуждения», рекомендуя мне ее к прочтению довольно настойчиво.

Однако я прочитал «Пробуждения» только через несколько лет. И именно перечитывание Гуссерля в период общения с Ирвином и напомнило мне о тягостном задании Натансона. Но эффект от прочтения книги, когда я, наконец, это сделал, действительно оказался совершенно пробуждающим, и я не мог перестать думать о ней.

Оглядываясь назад, я думаю, что можно с уверенностью сказать, что «Пробуждения» могут по праву считаться шедевром Сакса, его «Моби Диком», идеальным синтезом формы, голоса, интонации, мысли, свидетельства, что сформировало источник, из которого впоследствии вытекло все остальное.

Большинство читателей уже знают эту историю (так или иначе, подозреваю, что большинство читателей этой книги знают, другие, возможно, благодаря одноименному фильму с Робертом Де Ниро и Робином Уильямсом в главных ролях, но стоит вспомнить, что это был хороший период, но на этом этапе как книга, так и ее автор, как я уже говорил, все еще оставались практически неизвестными). Но просто чтобы осознать, вспомните, что после Первой мировой войны началась эпидемия испанского гриппа, которая унесла жизни сотен тысяч миллионов людей по всему миру, намного больше, чем сама война. Но некоторые из тех, кому удалось выжить после болезни, в основном это были молодые люди, лет двадцати, в самом расцвете сил и энергии, спустя несколько лет после выздоровления начали... просто... впадать... в.… оцепенение.

И день ото дня они погружались в глубокий транс, превращаясь в спящую окаменелость. Сначала тысячи, потом сотни тысяч, и снова по всему миру. В то время это странное, но ужасающее явление обсуждалось так же широко, как и СПИД десятилетия спустя, но после того, как оно внезапно и необъяснимо исчезло, как и появилось, в конце 1920-х годов 20 века, его поскорее старались стереть из памяти, и в настоящее время мало кто знает об этом недуге. Из многочисленных жертв болезни некоторые просто умерли, некоторые полностью выздоровели, некоторые оставались в замороженном состоянии, поначалу находясь на попечении семьи, позднее передавались в специальные заведения для неизлечимых больных, резкий рост числа которых по всему миру пришелся на конец 20-х — начало 30-х годов 20 века.

Там многие из них умирали, некоторые выздоравливали, остальные продолжали жить в различных сообществах изгоев (кататоников, сумасшедших, шизофреников, тяжелых аутистов и т. п.), и такие заведения превратились в репозитории для всех (как сказал его друг Боб Родман) отказников. Шли годы, десятилетия. Большинство ушло, некоторые еще держались.

В 1966 году 33-летний клиницист из Лондона, так и не ставший врачом-исследователем, по имени Оливер Сакс, прибыл в «Маунт-Кармель», как впоследствии он называл лечебное учреждение в пригороде Нью-Йорка, которое и явилось местом развития последующей трагедии. (Тогда я начал учиться в школе Бирмингем Хай в Ван-Найс.) Наблюдая за подопечными, Сакс постепенно начал замечать, что в определенной группе этих «живых статуй», как он их назвал, было что-то особенное, он был уверен, что глубоко внутри, очень далеко, они все еще могут быть намного более живыми. Он начал подробно изучать архивы клиники, разбирая их истории болезни, в которых обнаруживались некоторые связи: все они страдали от разновидности глубокого постэнцефалитического паркинсонического синдрома. В конце концов из общего числа пациентов, которых было около пятисот, он выделил примерно восемьдесят, и собрал их вместе в своем отделении, где мог взаимодействовать с ними более тесно, индивидуально. Прошли месяцы.

Примерно в это же время появились сообщения о разработке нового чудодейственного препарата L-dopa (леводопы или леводиоксифенилаланина, концентрированного синтетического аналога натурального нейромедиатора), которое считалось чрезвычайно эффективным среди больных паркинсонизмом. Несмотря на сомнения относительно осознанного согласия пациента и явное недоверие в отношении всего мессианского пыла, окружавшего препарат, Сакс решил попробовать его на нескольких своих подопечных, эффект был настолько мгновенным и фантастическим, что вскоре он назначил лекарство большинству больным в палате.

Это произошло в начале лета 1969 года, в период, который он позже охарактеризовал как «Великое пробуждение» — пора, словно музыка Моцарта, энергичная и благодатная: внезапно, после многолетнего оцепенения, люди просто оживали, начинали двигаться, ясно осознавать, отделение наполнилось жизненной силой и воодушевлением. Но шли недели и постепенно, то один, то другой из пациентов, а вскоре и они все, начали испытывать побочные эффекты мучительных масштабов (окулогирные кризы, спазмы и всевозможные припадки). Ужасные побочные эффекты, которые невозможно было регулировать титрованием, независимо от степени тяжести, и в отделении воцарился настоящий бедлам: последние месяцы лета и осень стали периодом «страданий», как впоследствии описывал их Сакс. С течением времени, с 1970 года и после, большинство пациентов погружались в заключительную фазу «освобождения», никогда больше не став такими же живыми, какими они были в те несколько недель после «пробуждения», не такими отдаленными, как раньше, и не такими измученными, как в период «страданий», они как будто вошли в состояние смирения и благодати.

Эти три фазы — пробуждение, страдание и освобождение — в итоге стали концептуальными категориями, в рамках которых через несколько лет была написана книга Сакса, где центром повествования стали двадцать личных трагичных историй болезни: новый тип медицинской документации, или возможно, возрождение старого. Вероятно, книга опережала свое время, или же наоборот, но долгие годы оставалась невостребованной, непризнанной.

Но, благодаря мистеру Натансону, и я наконец, хоть и достаточно поздно, прочитал ее и был совершенно потрясен, однако некая доля недоумения закралась в моем сознании. А все потому — мне потребовалось какое-то время, чтобы отстраниться от прочитанного — что, несмотря на всю трагичность текста и чувство сострадания, фигура самого доктора описана довольно кратко, сдержанно, невнятно. Меня озадачило, а каково было ему? Чем больше я продолжал обдумывать эту мысль, (по совету Тодда) оттачивать и фокусироваться, тем больше я чувствовал, что истинная глубокая трагедия истории, по крайней мере в отношении него, была связана не столько с решением о введении препарата и к чему это могло привести, а скорее с тайной — может книга была о нем, его профессиональном становлении и о его прошлом? — которая скрывает то, что он и только он доказал — что? — умение распознать конкретных «живых статуй», отличающихся чем-то от других, и моральную смелость предположить, что глубоко внутри этих давно потухших сердец все еще была спрятана жизнь?

Я был своего рода оригиналом определенного времени и места (плывущим по течению будущим представителем интеллигенции Лос-Анджелеса конца 1970-х годов), отвечая на эти вопросы так же, как мы все, казалось, делали тогда: написал предварительный сценарий для кинофильма. И именно его я впервые отправил доктору Саксу осенью 1980 года (примерно в это время я уже закончил свою будущую книгу про Ирвина и занялся ее продвижением), сопроводив вопросами: не предлагали ли ему снять фильм по его книге, является ли он правообладателем, и, если нет, и сценарий покажется ему достойным, могу ли я продолжать работать над ним?

Прошло несколько месяцев тишины, но затем, в начале 1981 года, собственно 13 февраля, в мой 29-й день рождения (а ему тогда было 47), я наконец получил письмо, которое было отправлено какое-то время назад, но почему-то доставлено не туда, затем возвращено, а затем затеряно, но в конце концов, согласно квитанции, было найдено и отправлено повторно. «Выражаю вам глубокую признательность за теплые слова, — начиналось письмо — и я очень рад, что «Пробуждения» затронули вас. Человека всегда сопровождает страх того, что он живет/работает/пишет в пустоту вакуума, и такие письма, как ваше, очень ценны в качестве доказательства обратного. Действительно, написав произведение, я не считаю его законченным — круг завершенности должен замкнуть сам читатель, в личном отзвуке своего сердца и разума — и только тогда круг «дар — принятие — отклик» замкнется.

В письме он любезно объяснял, что тоже подумывал о создании киноверсии своей книги, но ничего определенного и конкретного на тот момент еще сделано не было, так что он был не против, и решил, что мы должны в ближайшие месяцы встретиться, чтобы обсудить дальнейшие планы. Что меня вполне устраивало: я все еще был занят тем, что пытался пристроить свою рукопись про Ирвина (это было еще за несколько месяцев до телефонного звонка Мистера Шона), и параллельно работал над многострадальной статьей для Playboy.

В этот период мы с Саксом продолжали переписываться время от времени (эти письма, к сожалению, не сохранились — хотя, возможно, все еще лежат, желтея на каком-нибудь чердаке в Южной Калифорнии, в папке, оставленной мной из-за внезапного переезда). Но я помню одно письмо, в котором я поделился своим предположением о том, почему он назвал это учреждение «Маунт Кармель» («Темная ночь души» и другие трактаты католического святого Хуана де ла Крус), но его тексты казались мне более каббалистическими (и по мнению Натансона), то есть евреи более мистичны, чем христиане — разве нет?

На это он отреагировал многостраничным рукописным ответом. Ибо, как он объяснил, фактическое место называлось Бет Авраам, в Бронксе, его семья была очень еврейской в разных направлениях, его двоюродный брат — политический деятель Израиля Абба Эвен, когда впервые была оглашена Декларация Бальфура, ее начали тиражировать во многих подвалах лондонских домов, и, возможно, самым главным и самым великим вдохновителем его медицинской деятельности явился советский нейропсихолог Александр Лурия, который, кто знает, вероятно мог быть потомком великого еврейского мистика 16 века Ицхака Лурия, одного из лучших учеников, а позже наставников каббалистического учения, «Книга Зоар».

После этой переписки наши отношения стали еще более теплыми (работа над сценарием понемногу отходила на второй план из-за моей загруженности в New Yorker), пока в тот день в июне 1981 года я не взял машину и не поехал на встречу с ним, в первый раз, в его собственный новый дом на Сити-Айленде.

Это была первая запись в моих тетрадях. А за четыре года их собралось довольно много — пятнадцать томов, так же, как и с Ирвином, мы встречались с ним по несколько раз в месяц, а иногда и по несколько раз в неделю (по правде говоря, в данном случае из-за моего увеличившегося объема обязанностей в New Yorker мне приходилось иногда уезжать из города и переносить наши встречи). Уже на раннем этапе написания я ознакомил Шона с темой будущего биографического очерка, он сразу же все одобрил, по прошествии месяцев биографический очерк вырос в перспективную книгу.

Оливер был любезен, хотя и немного насторожен. Я ездил с ним в Лондон, ходил вместе на обходы (встречи с последними оставшимися в живых пациентами «Пробуждения»), мы посещали музеи естественной истории и ботанические сады на обоих континентах, обедали в Нью-Йорке, и я часто заезжал к нему в гости на Сити-Айленд, где он разрешал мне свободно изучать свои личные документы. Я записывал интервью с его коллегами, друзьями юности и другими людьми.

Это был странный период в его жизни. Как я уже говорил, то, что он написал со временем (хотя и не сейчас) будет считаться шедевром. Тем временем, однако, почти сразу после написания этой книги у него начался мучительный период творческого тупика, причиной которого стал несчастный случай с его ногой и философско-терапевтические последствия всего этого. Эта ужасная блокада (которая фактически приняла форму графомании, когда его просто прорвало на миллионы слов, оказавшись при этом не самыми правильными) длилась восемь лет (наши совместные первые четыре года были последними четырьмя годами периода блокады). Иногда, через несколько дней после нашего ужина, я мог получить толстый конверт с отпечатанной вручную дюжиной страниц (двупальцевым методом), и выделенными пустой строкой местами, которые нам требовалось обсудить.

Его терзало чувство пустоты и бессмысленности. И правда, временами он был особенно невротичен, в разных ситуациях, испытывая чувства как собственного величия, так и несостоятельности. Он стал практически затворником там, на Сити-Айленде, все еще никому неизвестным, без гроша в кармане, редко принимал гостей (а друзей еще реже), и находил различные причины (что происходило довольно часто), чтобы не ездить ежедневно к пациентам. Мы продолжали с ним общаться: он, казалось, наслаждался, в общем и целом, копаясь в своем прошлом и демонстрируя своих подопечных.

Через четыре года его затворничество наконец завершилось написанием этой проклятой книги о ноге — целым потоком накопленного некогда материала, явно ожидавшего извержения (а через год у него начала выходить в свет целая коллекция бестселлеров: «Человек, который принял жену за шляпу» и еще десяток других книг, которые теперь печатались регулярно и становились бестселлерами во всем мире, а в конце десятилетия «Пробуждения» действительно экранизировали, фильм не имел ничего общего с моим сценарием, и оказался даже более известным, чем сама книга. В этот период он решил упорядочить свою жизнь и искал себе личного помощника, чтобы навсегда избавиться от затворничества) — так или иначе, буквально перед этим, я тоже решил привести в порядок свои записи и стенограммы (мои конспекты насчитывали уже более 250 страниц), чтобы приступить, наконец, к написанию своего долго вынашиваемого биографического очерка.

В тот момент Оливер просил меня не делать этого.

Заверив в том, что ему все равно, что я буду делать со всем материалом после его смерти, но при жизни он этого не хотел. Его преследовало чувство вины по поводу одного определенного аспекта его жизни, который — ну, это особая история, или во всяком случае, важная ее часть, разве нет? Время покажет. (Некоторые из вас, возможно, поняли, а другие, возможно, читали.)

Несмотря на это, он надеялся, что мы сможем остаться друзьями, и мы действительно остались. Я женился, и он принял мою невесту в свою жизнь (и она, порой несколько более сдержанно, его в нашу). У нас родилась дочь, которая стала его крестницей, и она выросла, чтобы обожать его (мы к этому еще вернемся). Наши чудесные приключения продолжались. А потом, уже перед самым уходом, он не только разрешил мне вернуться к тому давно приостановленному проекту. Он решительно приказал мне: «Пора, — сказал он, — действуй! Ты должен».

Проект пришлось изменить. Изначально я представлял его себе в жанре хроники и делал соответствующие записи для этого. Но жизнь распределила все по-своему, я отвлекся на другие вещи, прошли десятилетия, и я перестал вести хронологию, необходимую для составления полной биографии. Так или иначе, возможно, повторюсь. Он был графоманом. Говорил о полках, стонущих под тяжестью тетрадей! Однажды кто-нибудь напишет полную биографию Оливера Сакса, и это будет необыкновенная книга, но это должен быть человек намного моложе меня в данный момент. Я желаю ему или ей успехов: и даже немного завидую.

А вместо биографии я решил написать нечто похожее на мемуары о тех четырех годах, когда я помогал ему, как Босуэлл помогал Джонсону, а Санчо Панса — Дон Кихоту.

Но эта перспектива значительно усложнилась совсем недавно, в конце его жизни, и незадолго до того, как он скомандовал мне заняться моим проектом, публикацией его автобиографии (которую некоторые уже прочитали). Поначалу эта книга показалась лишней для меня. Но через некоторое время я понял — это же большая удача иметь последнее произведение Сакса, о его собственной жизни, наполненное спокойствием и благодатью. Оливер, с которым я встретился более 40 лет назад, в моих записях был совершенно другой личностью, гораздо более дикой (и иногда, смею заметить, удивительно) многообразной, его личные записи (во всяком случае, те, которые позже повторялись) формировали совершенно другое представление.

Тем не менее, я долго разбирался и систематизировал записи: разговоры с ним и с другими людьми о каком-нибудь периоде его жизни, например, были разбросаны по разным страницам моих тетрадей — одна маленькая деталь в одном месте, потом еще через тридцать страниц, потом через сто, и мне хотелось распределить все последовательно, скажем, сначала все о его детстве, дальше о юности, ну и так далее. И поскольку книга о его жизни уже существовала, по крайней мере, в одной версии, его собственной, мне казалось, что дублировать сейчас то же самое слегка преждевременно. На второй, третьей и четвертой мысли (действительно, я тоже стал ощущать себя со сломанной ногой) я, наконец, почувствовал, что должен четко следовать хронологии этих четырех лет, давая читателю живое представление о том, как все эти детали постепенно собирались для меня (и, возможно, будущему писателю полной биографии), шанс понять все это для себя.

Сокращенная версия главы из книги Лоуренса Вешлера «Ну, как вы, доктор Сакс?: Биографические мемуары Оливера Сакса». Опубликовано Farrar, Straus and Giroux 13 августа, 2019. Авторское право 2019 г. Лоуренс Вешлер. Все права защищены.

Комментариев пока нет — ваш может стать первым

Поделитесь мнением с другими читателями!