12 августа 2016 г., 13:41

1K

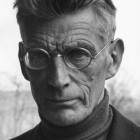

Сэмюэль Беккет – маэстро провала

Автор: Крис Пауэр (Chris Power)

Автор: Крис Пауэр (Chris Power)

«Гранит без вопросов редкостно однообразный…» Сэмюэль Беккет. Источник: библиотека изображений

Хотя известным Сэмюэля Беккета сделали его пьесы, основной работой он считал прозу; его бесстрашно суровые рассказы стоят в ряду величайших произведений 20 века.

50 лет назад – летом 1966 года – Сэмюэль Беккет написал рассказ «Пинг». Он начинается так:

«Все известно все бело нагое тело белое метр ноги соединены будто сшиты. Свет жара пол белый площадью в квадратный метр недоступен взгляду. Стены белые метр на два потолок белый площадью в квадратный метр недоступен взгляду. Тело нагое недвижное только глаза едва. Следы размытые бледно-серые почти белые на белом. Руки свисают ладони вверх лицо без выражения ноги белые пятки вместе прямой угол. Свет жара плоскости белые блещущие. Тело нагое белое недвижное оп недвижное где-то еще» (пер. М. А. Дадяна, сборник прозы С. Беккета «Первая любовь», изд. «Текст», 2015)

При первом прочтении он напомнил мне напевно-монотонную речь радио-ведущего, читающего морской прогноз погоды на BBC: гипнотизирующий поток слов, значение которых сначала совсем не понятно. Но стоит вникнуть – и появляются очертания форм: «умеренный или благоприятный, позже – местами слабый» или «белые стены», «квадратный метр», «белые шрамы». И в том, и в другом случае мы вскоре осознаём, что оказались в системе слов, выполняющих вполне определённые задачи, хотя их и понимают только посвящённые. Но в морском прогнозе можно разобраться относительно быстро. А вот включиться в систему слов, с которой работал С. Беккет в середине 1960-х годов, гораздо сложнее. Основная причина этого – искажение, провал в ней, да и в остальных системах, созданных писателем за всю его долгую карьеру.

Писатель пришёл к убеждению, что неудачи – это неотъемлемая часть работы любого художника, всегда оставляющая на нём ответственность за попытку достичь успеха. Эта философия нашла выражение в последних строках романа Безымянный, написанного в 1953 году: «… ты должен продолжать. Я не могу продолжить. Я продолжу», и в повести Худшему навстречу (1983): «Всё время пытался. Всё время падал. Это неважно. Пробуй ещё. Снова падай. Падай лучше».

С. Беккет потерпел не одну неудачу, прежде чем это стало его поэзией. Его первый роман Мечты о женщинах, красивых и так себе не опубликовало ни одно издательство, а сборник рассказов Больше лает, чем кусает (1934), всё же вышедший в свет, почти никто не покупал. Эти рассказы переносят нас в Дублин, где мы следим за зеркальным образом Беккета – Белаквой Шуа (Samuel Beckett – Belacqua Shua) и его любовными злоключениями. Эта книга, не лишённая удачных моментов, оказывается весьма нелёгким чтивом. Сквозь прозу С. Беккета – под завязку полную аллюзиями, коварным синтаксисом и незнакомыми словами – нужно продираться, словно через колючие кусты. Она, как выразился писатель насчёт свадебного тоста одного из персонажей, «слишком туго набитая, чтобы вызвать всеобщее одобрение».

Страница из блокнота Беккета. Надпись гласит: «Что есть моя жизнь кроме любви к имбирному печенью?» Источник: Sotheby's/PA

В это время С. Беккет находился под сильным влиянием Джеймса Джойса (ирландский писатель и поэт, представитель модернизма – прим.пер.), в чей кружок он вступил в Париже в конце 1920-х годов. Прав был С. Беккет, когда в шутку сказал своему лондонскому редактору об одном из своих рассказов: «От него разит Джойсом». Просто сравните эти строки: «… и, клянусь святым мотыльком, не надо меня спрашивать, под каким они сидели деревом, когда он положил свою руку на её, и ему это понравилось. Благодать на бедре, смотрим сквозь пальцы: что, по-вашему, сохранит красоту её бёдер?» (пер. М. Дадяна, С. Беккет «Мечты о женщинах, красивых и так себе», изд. «Текст», 2010) с этой строкой из Улисса: «Внезапно она оттянула, отпустила и тугая подвязка звонкохлопнула по зовущему похлопать тепложенскому тугому бедру» (пер. С. Хоружего, Д. Джойс «Улисс»,изд. 1922 г.).

Когда С. Беккету было около 30 лет, началась его самостоятельная жизнь, которую он едва-едва мог себе позволить лишь благодаря денежному пособию, оставшемуся после смерти отца. В 1930-е годы он много странствовал, отстранившись от преподавания в Дублинском Тринити-колледже. Писатель вернулся в Париж, затем переехал в Лондон, где написал роман Мёрфи и прошёл курс психотерапии у Мелани Кляйн (влиятельный британский психоаналитик, основоположница теории объектных отношений – прим.пер.). Объездив Германию, в 1937 году С. Беккет поселился в Париже – там он и жил до самой смерти в 1989 г. В годы Второй мировой войны писателю, ставшему участником Движения Сопротивления (движение в годы Второй мировой войны, целью которого было сопротивление оккупационным властям на территориях, оккупированных Третьим рейхом и его союзниками – прим.пер.), пришлось бежать из Парижа в деревню Руссийон, дабы избежать ареста. Скитания, война, нужда и бедность наложили свой отпечаток на его дальнейшее творчество. В 1945 году, работая в госпитале Красного Креста в Сен-Ло, С. Беккет написал эссе, где о разрушенном городе сказал так: «Сен-Ло был выдолблен из существовования за одну ночь». По утверждению писателя, «вселенная стала временной» (цитаты из эссе – пер. Д. Лебедева). Картины разорённых земель, развалин, израненной природы будут частым фоном его последующих произведений.

Ещё до войны С. Беккет писал стихи на французском, а после неё решил писать на этом языке всё, так как «на французском языке легче писать без отличительного стиля». Переход на другой язык, а также к повествованию от первого лица, явился одним из удивительнейших художественных преобразований в литературе ХХ века. В четырёх новеллах, написанных в 1946 году, ранняя манера письма, комковатая и утомительно вычурная, уступает описаниям необыкновенных путешествий и персонажам, измученным душой. В рассказах «Изгнанник», «Успокоительное» и «Конец» их безымянные повествователи (возможно, один и тот же человек) умирают бездомными и нищими, хотя вначале они – богатые и уважаемые люди. То же, но в меньшей степени, происходит и в «Первой любви», которую С. Беккет, строгий судья своему творчеству, считал посредственной и долго не хотел опубликовывать.

Мы наблюдаем последовательность изгнания: из семьи и дома, общества, сараев и конюшен, подвалов и со скамей. Невозможно избавиться от подозрения, что в каждом рассказе первоначальное изгнание – не что иное, как рождение, часто описанное в жёстких выражениях (в романе Уотт рождение героя названо «выбросом»; слова Поццо, героя пьесы В ожидании Годо: «Рожают верхом на могиле». Эти пути становятся заменой нашему жизненному пути, воспринимаемому С. Беккетом как что-то сбивающее с толку, спутанное и условное, являющееся почти непрерывной борьбой. В финальной сцене рассказа «Конец» повествователя привязывают к дырявой лодке, и его жизнь буквально утекает. Это и есть та самая грандиозная мрачность этого и подобного ему произведений, часто пронизанная острым юмором, о которой говорил Гарольд Пинтер (английский драматург, поэт, режиссёр, актёр, общественный деятель – прим.пер.) в одном из писем 1954 г. Тогда он назвал Беккета «самым бесстрашным, жестоким из ныне живущих писателей» и сказал: «Чем больше он тычет меня носом, тем больше я ему признателен».

Последовавшие за четырьмя новеллами «Никчёмные тексты» (1955) стали тупиковой ветвью в творчестве С. Беккета. Эти короткие, пронумерованные зарисовки написаны практически бессвязными словами. В рассказе № 10 есть фраза, способная выразить пренебрежение к слову: «голова, и её анус – рот». В рассказе № 11 оно достигает критической отметки: «Нет, ничто не называемо, сказать, нет, ничто не высказываемо, так что же, не знаю, не следовало мне начинать». Здесь шутливость «Трёх диалогов» и вымученная отвага Безымянного («Я продолжу») переросли в отчаяние.

Сэмюэль Беккет в Нью-Йорке на съёмочной площадке «Фильма» – единственный фильм, снятый по его сценарию; в главной роли – Бастер Китон. 1964 г. Источник: IC Rapoport/ Getty Images

Анализируя свои произведения, написанные в начале 1960-х гг., С. Беккет описал процесс «спуска под поверхность» к «истинной слабости бытия». Провал так и остался неизбежным, ведь «всё, что ни сказано, так далеко от опыта», что «даже капля красноречия становится невыносима, когда дело доходит до настоящей беды». Таким образом, сужение возможностей, описанное в «Никчёмных текстах», приводит к клаустрофобности произведений 1960-х гг., действие которых происходит в замкнутых пространствах. Роман Как есть (1961), повествование в котором ведётся от лица человека, лежащего в темноте и грязи, рассказы «Прочь всё чуждое» (1964), «Воображение мертво, вообразите» (1965) и вышеупомянутый «Пинг» – везде С. Беккет описывает ряд геометрически чётких пространств (кубы, ротонды, цилиндры), где отдельно или попарно лежат, висят белые тела. Писатель перечитал Данте (итальянский поэт, мыслитель, богослов – прим.пер.), и какие-то характерные черты Ада и Чистилища (см. Божественная комедия – прим.пер.) воплотились в этих клаустрофобных пространствах. Язык их описаний словно разбивается на куски, в нём сложно ориентироваться: мы находимся в системе слов, где многочисленные линии значений ответвляются от каждого предложения даже не на уровне трактовки, а простого понимания. Возьмём, к примеру, начальную строку из «Воображение мертво, вообразите»:

«Ни следа жизни нигде, скажете вы, подумаешь, все в порядке, воображение не мертво, ну мертво, ладно, воображение мертво, представьте себе». (пер. М. Дадяна, сб. «Первая любовь», изд. «Текст», 2015)

К чему относятся слова «скажете вы»: к предшествующим им «ни следа жизни нигде» или же к следующим за ними «подумаешь, всё в порядке»? Как пишет Адриан Хантер (современный писатель, журналист – прим.пер.), «что до пунктуации здесь, то она не помогает истолковывать, а, наоборот, разрывает любую цепочку языковых значений. Простые слова обращения «скажете вы» повисли в неопределённости между запятыми; вместо того, чтобы скреплять фразы с обеих сторон, они разделяют их, словно вращающаяся дверь, и каждая из фраз одновременно и существует, и входит в различные семантические поля».

В следующей своей работе «Довольно» (1965) С. Беккет перестаёт писать от первого лица и использовать запятые (вообще его поздняя проза отнюдь не изобилует ими). Предложения, короткие, словно сводки новостей, запоздалые раздумья («модификатор за модификатором»), обычно состоящие из одно- или двусложных слов, безрезультатно пытаются прояснить образы или чувства, которые хочет выразить писатель. Хью Кеннер (канадский и американский историк литературы, литературные критик, преподаватель, специалист по модернизму – прим.пер.) написал об этом этапе творчества такие памятные слова: «Кажется, что Беккет не может расставить знаки препинания в предложении, он не стал его составлять. Всё глубже и глубже он проникает в самое сердце совершенной некомпетенции, где простейшие частицы, предложения по три слова, разлетаются из его рук. Он – немаэстро, антивиртуоз, завсегдатай неформы и антиматерии, Евклид тёмной зоны, где все знаки отрицательны, комик полной катастрофы».

Суждения Кеннера перекликаются с собственными словами Беккета из интервью 1956 г. для газеты “New York Times” (нью-йоркская ежедневная газета – прим.пер.). Сравнивая подход Джойса со своим, он сказал: «Джойс-художник тянется к всезнанию и всесилию. Я же работаю со слабостью и неведением». Точно такой же тупик, как в «Никчёмных текстах», и в рассказе «Без малого и без большого» (1969). Слова в нём буквально иссякли: вторая половина текста – просто повтор первой с другим порядком слов. Цитируя Дж. М. Кутзее (южноафриканский писатель, критик, лингвист – прим. пер.), «у нас в руках остался лишь выдуманный чистый ноль, точнее стёртые следы разума, вырабатывающего и отбрасывающего свои собственные изобретения».

Такие подходы усложняют читателю навигацию по творчеству С. Беккета; некоторые критики даже считают, что его суть – в беспредметности. Но это утверждение решительно опровергается Дэвидом Лоджем (английский писатель и литературовед – прим.пер.) в 1968 г. в эссе, посвящённом «Пингу». Несмотря на то, что «его, такой короткий, чрезвычайно трудно взять и прочесть, не теряя концентрации», вскоре слова начинают «расплываться перед глазами и отдаваться эхом в ушах, сбивая с толку». В заключение он говорит: «Чем ближе мы знакомимся с «Пингом», тем больше мы уверены, что употреблённые слова имеют значение, и они касаются чего-то большего, чем тщетность жизни или искусства».

Клаустрофобность достигает кульминации в повести «Потерянные» (1970). Кошмарное зрелище открывается в нём: герметичный цилиндр, внутри которого ходят по кругу «беглецы», пока их не преодолеет тщетность или смерть. В сравнении с Данте, в «Потерянных» более совершенно то, что один критик назвал «искусством мира газовой камеры». На переднем плане стоит не человек, а длинное, детальное описание цилиндра. Слог, более ясный, чем в «Пинге» или «Без малого и без большого», делает этот рассказ самым страшным из всех.

Прежде чем появилось следующее примечательное произведение прозы, прошло почти 10 лет, но его появление принесло перемены. Разрушились ужасающие замкнутые пространства, а на их место пришли сумеречные луга из «Толчков» (1988) и уединённая хижина, «зона камней», кольцо загадочных стражей из «Недовидено недосказано» (1981). Язык остаётся трудным, однако достигнут уровень признания. В повести «Недовидено недосказано» повторяется фраза «Как сказать?», словно говорящая нам: «Конечно, языка недостаточно, но хотя бы приблизительно лучше, чем никак»:

«Гранит без вопросов редкостно разнообразный. Черная как смоль яшма торжествующая над белизной. Спереди как сказать искалечена черными зарубками. Граффити столетий которые тщетно вопрошает глаз». (пер. Е. Баевской)

В этих историях, написанных Беккетом в последние 10 лет жизни, стилизованные декорации сочетаются с фактами автобиографии, часто воспоминаниями из детства. Кажется, будто писатель переносит нас к истокам его творчества, в ту самую минуту, когда в уме искрой вспыхивает идея. Когда читаешь «Недовидено недосказано», перед глазами тут же встают дома и окружающая их природа. «Осторожно», – говорит Беккет, аккуратно и бережно, как горящую спичку, передавая миру своё создание:

«Две зоны образуют огороженное пространство в форме неправильного круга. Словно вычерченное дрожащей рукой. Диаметр? Осторожно. Тысяча метров.» (пер. Е. Баевской)

Вот и парадокс посмертной славы С. Беккета: его пьесы известны гораздо больше, чем проза – то, что было первостепенно важно для самого писателя. Я не могу спорить с утверждением, что он написал одни из прекраснейших рассказов ХХ века, но пока его работа в этом жанре остаётся сравнительно малоизвестной. В некоторой степени это проблема классификации, которая изложена в одной библиографической заметке: «В работах С. Беккета не всегда чётко видна разница между отдельным рассказом и отрывком из романа». Издатели сошлись на этой путанице: как доказательство британской боязни новелл – популярная аннотация Джона Калдера (канадский и шотландский издатель – прим. пер.), где «Воображение мертво, вообразите» – рассказ в 1500 слов – назван «возможно, самым коротким романом из когда-либо опубликованных». Кроме того, есть другие примеры: Уильям Тревор (ирландский писатель-романист и драматург, автор рассказов – прим. пер.) исключил произведения С. Беккета из «Оксфордской книги ирландских рассказов» (1989). Причина просто абсурдна: по его мнению, идеи писателя выражены «гораздо более искусно в другой сфере». Энн Энрайт (ирландская писательница – прим. пер.) также не включила его в свою подборку для “Granta” (британский литературный журнал и издательство – прим. пер.).

Я думаю, настоящая проблема беккетовских рассказов и новелл кроется в их сложности. Его величайшие достижения в этом жанре не соответствуют жанроопределяющим стандартам, принятым некоторыми редакторами. Неудача и как возможный результат – забвение – вот, что уготовано писателю, который последовательно боролся за развитие новых форм. Если изобразить историю новеллы в виде карты, то С. Беккету досталась бы отдалённая область. Но изолированность ничего бы не значила. «Я не нахожу одиночество мучительным, наоборот, – писал он в одном из писем в 1959 г. – Бумага открывает мне ходы, уводящие меня за километры от любого места».

Авторы из этой статьи

Комментарии 2

Читайте также

-

-

24 августа 2021 г.

4K

Ранние, бурные, эксплуатационные и порой радикальные дни индустрии комиксов в Америке

-

-

-

Странное предложение с точки зрения логики. Автор не может спорить с тем, что Беккет написал прекрасные рассказы двацатого века (кто это утверждает?), но считает их малоизвестными. Вообще никакой логической связи не вижу. Лучшее и известное - разве предполагается знак равенства между ними?

OzTory, Не могу с вами согласиться. Известное не равно лучшее. Бывает так, что широко разрекламированные произведения на поверку оказываются далеко не шедеврами, а истинные жемчужины поэзии и прозы теряются в прошлом из-за недооцененности современниками. Беккет - автор специфичный. Он как Пикассо в живописи. Не каждый поймет, не каждый примет. Поэтому и не так известен. Но произведения у него удивительные