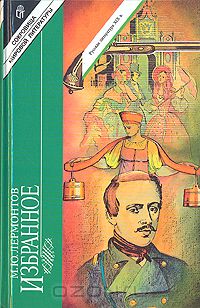

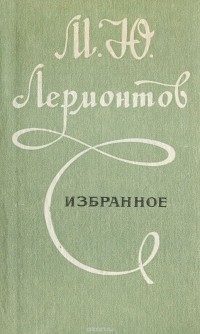

Избранное

М. Ю. Лермонтов

| Серия: | Сокровища мировой литературы |

| Издательство: | Терра |

Лучшая подборка с книгой

ISBN: 5-300-00604-1

Год издания: 1996

Язык: Русский

Твердый переплет, 480 стр.

Жанры: Русская классика, Отечественная поэзия

Демон

Поэт начал писать поэму, когда ему было всего лишь 15 лет.

Поэма сперва была напечатана в Германии и только в 1856 была издана в России тиражом 28 экземпляров для членов царской семьи.

Максим Горький в повести «В людях» рассказывает о чтении этой поэмы как бунтарского произведения.

В романе Александра Фадеева «Молодая гвардия» приговорённые к смерти молодогвардейцы слушают свою подругу Ульяну Громову, по памяти читающую «Демона». Возможно, это связано с тем, что в поэме отражена идея свободы как наивысшего счастья, к которому должен стремиться человек, и борьба сил света и разума с силами мрака и зла.

Поэма Демон лежит в основе одноименной песни финской дум-метал группы Курск, а так же в одноименной песни группы Unreal.

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова

Поэма написана в 1837 году и впервые опубликована в 1838 году в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“ (30 апр., № 18, с.344-347) и в 1840 году в сборнике «Стихотворения М. Лермонтова» (с. 1-31). Автограф не сохранился.

В своем творчестве Лермонтов часто обращался к истории. Еще с ранних лет у поэта появился интерес к русскому фольклорному творчеству. Дальнейшему развитию этого интереса способствовала тесная дружба с родственником поэта и будущим славянофилом С. А. Раевским, который был знатоком и собирателем фольклора. Вполне вероятно что сюжетная линия «Песни...» могла быть навеяна Лермонтову Н. М. Карамзиным. В IX томе его «Истории Государства Российского» имеется упоминание о чиновнике Мясоеде Вислом, который «имел прелестную жену: ее взяли, обесчестили... а ему отрубили голову». В какой-то степени нашли своё отражение в поэме и другие фольклорные сюжеты, в частности из сборника Кирши Данилова («Мастрюк Темрюкович», «Иван Годинович» и др.), изданного в 1804 и 1818 гг., которые были несомненно известны поэту.

Также толчком к созданию поэмы могла послужить история трагической дуэли Пушкина. Также как и герой Лермонтова Калашников, Пушкин, защищал не только и не столько свою честь как жены, честь семьи. Этой версии создания «Песни о купце Калашникове» придерживался, в частности, известный русский литературовед Б. М.Эйхенбаум.

Демон

«Демон» — это одно из центральных произведений Лермонтова, над которым Лермонтов работал больше десяти лет (1829—1839). Он начал писать эту поэму еще в четырнадцатилетнем возрасте, когда учился в университетском благородном пансионе. В ту пору он задумал поэму о демоне и ангеле, влюбленных в одну монахиню. Потом Лермонтов изменил замысел: в новом варианте демон влюбляется в монахиню и губит ее из ненависти к ангелу-хранителю.

В этих ранних редакциях действие поэмы происходило вне времени и пространства. Затем Лермонтов задумал приурочить поэму ко времени «пленения евреев в Вавилоне». Этот библейский вариант остался ненаписанным. По тексту четвертой редакции можно догадаться, что действие перенесено в Испанию: появились некоторые детали в описании – «теплый южный день», «лимонная роща», «испанская лютня». Однако общий характер поэмы от этого не изменился.

Вернувшись из Грузии, Лермонтов подверг поэму капитальной переработке. Горы Кавказа, Казбек, который кажется пролетающему демону «гранью алмаза», «излучистый Дарьял», Кайшаурская долина, зеленые берега светлой Арагвы, угрюмая Гуд-гора оказались самой подходящей обстановкой для лермонтовской поэмы. В новом варианте «Демона» появились развернутые описания грузинской природы и грузинского феодального быта. Романтическая поэма о любви небожителя к смертной приобрела черты подлинного реализма. В этой «кавказской» редакции 1838 года, созданной Лермонтовым в Петербурге вскоре после возвращения из ссылки, она стала одним из самых замечательных произведений русской поэзии.

Некоторые дореволюционные исследователи считали Кавказ некоей условной декорацией, экзотическим обрамление, подчеркивающим образ «гордого мятежника», заимствованный Лермонтовым у западных романтиков. Однако кавказский материал в «Мцыри» и в «Демоне» не экзотическое обрамление в стиле «восточных повестей» Байрона (хотя у Лермонтова «Демон» и назван «восточной повестью»), а органическое претворение непосредственных переживаний и наблюдений, благодаря которым прежние сюжеты приобрели новое качество. Несомненно, что решающее влияние на создание новой редакции оказали на Лермонтова грузинские народные предания, легенды и песни, знакомство с бытом и нравами новой для него страны.

Еще в 1880-х годах первый биограф Лермонтова, П.А. Висковатов, писал о том, что поэт, «странствуя по Военно-Грузинской дороге, изучал местные сказания, положенные в основу новой редакции «Демона». Однако он не подкрепил своих предположений развернутыми доказательствами, а либерально-буржуазная критика, стремившаяся связать творчество Лермонтова с западноевропейской литературной традицией, естественно, обошла эту статью полным молчанием.

Поэма основа на библейской легенде о павшем ангеле, восставшем против бога. К этому образу, олицетворяющему дух отрицанья, обращались многие европейские писатели: Мефистофель в «Фаусте» И.В. Гете, Сатана в «Потерянном рае» Мильтона, Люцифер в «Каине» Дж. Байрона. В основе сюжета – стремление духа отрицанья и зла к добру и красоте. Это стремление рождается под влиянием любви, а финал поэмы говорит о недостижимости такой мечты по разным причинам: несовершенство мира и невозможность прийти к свету без покаяния и раскаяния.

Герой нашего времени

Впервые роман был издан в Санкт-Петербурге, в типографии Ильи Глазунова и Кº, в 1840 г., в 2 книгах. Тираж 1000 экземпляров.

Роман появлялся в печати по частям с 1838 г. Первое полное издание вышло в 1840 г.

«Бэла» была написана в 1838 г. Первая публикация — в «Отечественных записках», март 1839, т. 2, № 3.

«Фаталист» был впервые опубликован в «Отечественных записках» в 1839 г., т. 6, № 11.

«Тамань» была впервые напечатана в «Отечественных записках» в 1840 г., т. 8, № 2.

«Максим Максимыч» впервые появился в печати в 1-м отдельном издании романа в 1840 г.

«Княжна Мери» впервые появилась в 1-м издании романа.

«Предисловие» было написано в Санкт-Петербурге весной 1841 г. и впервые появилось во втором издании романа.

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова

Во время царского пира молодой опричник Кирибеевич рассказывает о своей любви к красавице Алёне Дмитриевне. На что царь Иван Грозный повелел ему посвататься к своей возлюбленной и даже предлагает ему драгоценности, чтобы он преподнёс их в дар любимой женщине. Иоанн намеревается устроить свадьбу Кирибеевича и Алёны Дмитриевны. Однако Кирибеевич не говорит о самом главном, о том, что она венчана в церкви по закону христианскому с купцом Калашниковым. Он отправляется на свидание к Алёне Дмитриевне в церковь, где она была на вечерни. Но мы не знаем, послал ли Кирибеевича на свидание сам царь или же это было личным порывом молодого опричника.

Далее действие переносится в лавку к Степану Парамоновичу. В этот день не пошла у него торговля и он собирается уходить. Однако придя к себе домой, купец не застаёт молодую супругу дома, а детей находит заплаканными. Только поздним вечером оскорблённая и простоволосая Алёна Дмитриевна возвращается к взволнованному мужу и рассказывает ему о том, что надругался над ней молодой опричник Кирибеевич и опозорил её перед честным людом прямо на улице. Она падает в ноги к мужу и просит его защитить её доброе имя.

Калашников, зная о тягчайшем оскорблении жены, принимает незамедлительное решение: он решает отмстить оскорбителю за поруганную жену в честном кулачном бою. На следующий день по случаю праздника на Москве-реке устраивались кулачные поединки, посмотреть на которые приехал сам царь со своей свитой. Калашников смело вышел из толпы навстречу обидчику — любимцу Грозного. И вот схлестнулись в кулачной битве удалой купец Калашников и молодой опричник Кирибеевич. Первый удар в грудь Степану Парамоновичу нанёс царский воин.

Получив удар в грудь, купец Калашников немного оправился и хватил Кирибеевича кулаком в левой висок, убив его наповал.

Царь, видя, как его любимый воин пал замертво от руки удалого купца, в гневе расспрашивает Степана Парамоновича, специально ли или случайно он умертвил противника и если преднамеренно, то за что. Конечно же он не может сказать, что послужило убийству опричника, но признаётся: «Я убил его вольной волею». Царь приказал казнить Калашникова лютой позорной казнью: удалому купцу отрубают голову.

Перед смертью купец просит царя не оставить семью. Его просьбу царь исполняет: вдове и детям он назначает казенное содержание, а братьям разрешает торговать беспошлинно.

Герой нашего времени

«Бэла»

Представляет собой вложенный рассказ: повествование ведёт Максим Максимыч, который рассказывает свою историю неназванному офицеру, встретившемуся ему на Кавказе. Скучающий в горной глуши Печорин начинает свою службу с кражи чужого коня и похищения любимой дочери местного князя, что вызывает соответствующую реакцию горцев. Но Печорину нет до этого дела. За неосторожным поступком молодого офицера следует обвал драматических событий: навсегда покидает семью Азамат, от руки Казбича погибают Бэла и её отец.

«Максим Максимыч»

Эта часть примыкает к «Бэле», самостоятельного новеллистического значения не имеет, но для композиции романа целиком важна. С Печориным здесь читатель единственный раз встречается лицом к лицу. Встреча старых приятелей не состоялась: это скорее мимолетный разговор с желанием одного из собеседников поскорее его закончить.

Повествование построено на контрасте двух противоположных персонажей — Печорина и Максима Максимыча. Портрет даётся глазами офицера-рассказчика. В этой главе высказывается попытка разгадать «внутреннего» Печорина через внешние «говорящие» черты.

«Тамань»

Повесть рассказывает не о рефлексии Печорина, а показывает его с активной, деятельной стороны. Здесь Печорин неожиданно для себя становится свидетелем, а позже и в некоторой степени участником бандитской деятельности. Печорин поначалу думает, что человек, приплывший с другого берега, рискует жизнью ради чего-то действительно ценного, но на самом деле это всего лишь контрабандист. Печорин очень разочарован этим. Но всё равно, уезжая, он не жалеет, что побывал в этом месте.

Главный смысл в заключительных словах Печорина: «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошёл ко дну!»

«Княжна Мери»

Повесть написана в форме дневника. По жизненному материалу «Княжна Мери» ближе всего к так называемой «светской повести» 1830-х годов, но Лермонтов наполнил её иным смыслом.

Повесть начинается с прибытия Печорина в Пятигорск на лечебные воды, где он знакомится с княгиней Лиговской и её дочерью, называемой на английский манер Мери. Кроме того, здесь он встречает свою бывшую любовь Веру и приятеля Грушницкого. Юнкер Грушницкий, позёр и тайный карьерист, выступает контрастным персонажем к Печорину.

«Фаталист»

В этой части, завершающей роман, рассказывается о смерти Вулича, произошедшей после предсказания его смерти.

В 1838 году появился первый печатный отзыв Белинского о Лермонтове, связанный именно с «Песней…», в котором он написал:

«… не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретает сильное и самобытное дарование»

также справедливо отметив, что

«поэт вошел в царство народности, как ее полный властелин, и, проникнувшись ее духом, слившись с нею, он показал только свое родство с нею, а не тождество».

А вот как отозвался о поэме декабрист Н. А. Бестужев в письме брату П. А. Бестужеву 4 июля 1838 г. из Петровского завода:

«Недавно прочли мы в приложении к Инвалиду „Сказку о купеческом сыне Калашникове“. Это превосходная маленькая поэма… вот так должно передавать народность и ее историю! Если тебе знаком и этот … въ — объяви нам эту литературную тайну. Еще просим сказать: кто и какой Лермонтов написал „Бородинский бой“?»

Высоко оценил поэму и Максим Горький:

«„Песня…“ дает нам право думать, что Лермонтов… достойный преемник Пушкина… мог бы, со временем, развиться в первоклассного народного поэта».

Издания и произведения

Всего 14Похожие книги

Вы можете посоветовать похожие книги по сюжету, жанру, стилю или настроению. Предложенные вами книги другие пользователи увидят здесь, в блоке «Похожие книги». Посоветовать книгу